우정에 대한 글 중에 진지하게 다가왔던 건 고미숙 선생님의 『임꺽정, 길 위에서 펼쳐지는 마이너리그의 향연』이었다. 임꺽정 안내서이고, 청년 백수에 대한 제안서이기도 한데, 청석골 칠두령의 사랑과 우정이 비교적 자세히 다뤄졌다. 그때는 지금보다 훨씬 더 ‘낭만적 사랑’에 대한 ‘낭만적 기대’가 컸던 때라 이 책 자체가 매력적으로 느껴지지는 않았다. 그냥 살짝 훑고 지나가는 정도였는데, 오히려 시간이 흐르면서 읽지도 않은 이 책이 가끔 생각났다.

특히 나 자신을 볼 때 그랬다. 남자들 사이의 우정이 ‘우정의 이상향’처럼 받아들여지는 세상, ‘여자의 적은 여자다’라는 말이 흔한 세상에서 살고 있었는데도 점점 더 여자들이 좋아졌다. 무엇보다 내가 좋아하는 사람 대부분이 ‘여자’라는 점이 주효했다. 닮고 싶은 사람, 다른 사람을 배려할 줄 아는 사람, 지적으로 (미친 듯이) 배우고 싶고, 따라 하고 싶은 사람이, 생물학적으로 여성이었다. 내가 읽어왔던 책의 저자 대부분은 남자들이었는데, 실제 남자들의 강연을 듣다 보면, 어머, 이렇게 똑똑할 수가, 라는 느낌을 받을 수가 없었다 (전혀 없었다고 할 수는 없겠으나 거의 없었다고는 할 수 있겠다). 물론 일당백의 여성을 직접 만나봐서 그럴 수도 있다.

혼자 있고 싶은 마음과 함께 하고 싶은 마음은 이중적이다. 두 마음이 공존한다. 한참 필립 로스를 읽던 시절에, 나는 『유령 퇴장』의 이 문장이 너무 좋아서, 며칠 동안은 정말 아침마다 눈 뜨면 일어나서 이 문장을 읽고 또 읽었다.

나는 대학에서 낭송회나 강연회도 하지 않고 강의도 나가지 않으며 텔레비전에도 출연하지 않는다. 내 작품이 출간되어도 다른 사람들에게 알리지 않는다. 나는 하루도 빼놓지 않고 일주일 내내 글을 쓴다. 그 외에는 침묵한다. 아예 작품을 발표하는 것마저 그만둘까 하는 유혹도 느낀다. 내게 필요한 것은 그저 일과 그 일을 하는 것 아닌가? 요실금에 발기부전까지 된 마당에 그런 게 더이상 무슨 대수란 말인가? (『유령 퇴장』, 15쪽)

자세히 알게 되면 좀 피곤한 이야기인데, 문학적으로, 사회적으로 이미 일가를 이룬 작중 화자가 스스로 은둔을 선택한 상황이다. 맥락을 따지자면, 자신은 요실금과 발기 부전을 겪는 사람인데 다른 게 무슨 상관이냐, 이런 느낌. 그런 생각에 대해 뭐라 말하기는 어렵지만, ‘나는 자연인이다’ 같은 심정으로 자신을 혼자이게 ‘가둬두는’ 그 심정이 나는 좋았다. 온종일 아이들과 복잡거리고, 밤에 눈감아도 아침에 눈 뜨면 돌아오는 끝없는 도돌이표 육아 속에서 탈출하고 싶었는지도 모른다. 오래오래 혼자이고 싶었고 혼자인 나를 꿈꿨다.

하지만 『진리의 발견』에서 발견한 아름다운 문장은, 나를 비추는 ‘거울’인 사람을, 정확히는 ‘나의 두 번째 양심’인 그 사람과 그 사람, 그리고 그 사람을 다시 떠올리게 했다.

어떤 종류의 친구라 할지라도 우리는 우리가 스스로 자각하는 것보다 훨씬 더 그들의 영향을 받는다.

우리 중 누가 사랑하는 이들의 인정을 염두에 두지 않은 채 말하고 행동하는가? 다른 사람의 동의는 일종의 두 번째 양심이 아닌가? ・・・ 우리는 동료의 도움을 받아 우리 자신을 지지한다. … (생략) … 우리는 다른 이들에게 의지하도록 태어났고 우리의 행복은 다른 사람의 손에 쥐어져 있다. 우리라는 인물의 형태는 주위 사람들에 의해 주조되며, 색을 부여된다. 우리의 감정이 부모의 영향을 받는 것과 마찬가지이다. (『진리의 발견』, 94쪽)

마리아 미첼의 일기는 Skye Cleary의 말과 일치한다. 우리는 다른 이들과의 상호 작용을 통해 우리 자신을 인식한다.

Existence is a constant tension between projecting ourselves into life and making space for others. Other people are vitally important in our quest to create ourselves because we recognise and affirm our existences through interactions with others. In the absence of others, when we're left perfectly alone, we risk misinterpreting ourselves and the world around us. (『How to be You』, 56p)

완벽하게 혼자인 나를 꿈꾼다. 한국 공교육의 매운맛 덕분에 매일 늦는 아이들과 자주 야근하는 남편 때문에 오래도록 혼자인 나는, 또 혼자를 꿈꾼다. 백설공주 새엄마의 말하는 거울보다 훨씬 투명하게 맑은 ‘나의 두 번째 양심’인 거울, 거울들이 나를 비춰 주기를 꿈꾼다. 혼자이면서 같이. 같이 그리고 또 혼자인 채로.

Beauvoir admired Jane Austen's class-conscious literature, which depicted a range of friendships. Austen's 1815 novel Emma illuminates Beauvoir's point about authentic friendship. The beautiful and wealthy protagonist Emma Woodhouse is a terrible friend to the poor, unsophisticated, and suggestible Harriet Smith. Fancying herself a brilliant matchmaker, Emma manipulates Harriet into refusing a marriage proposal from Robert Martin, with whom Harriet is in love, and stokes her hopes in men of higher social ranking, all of whom are in love with Emma. Thanks to Emma's interference, Harriet is humiliated and heartbroken multiple times. (69p)

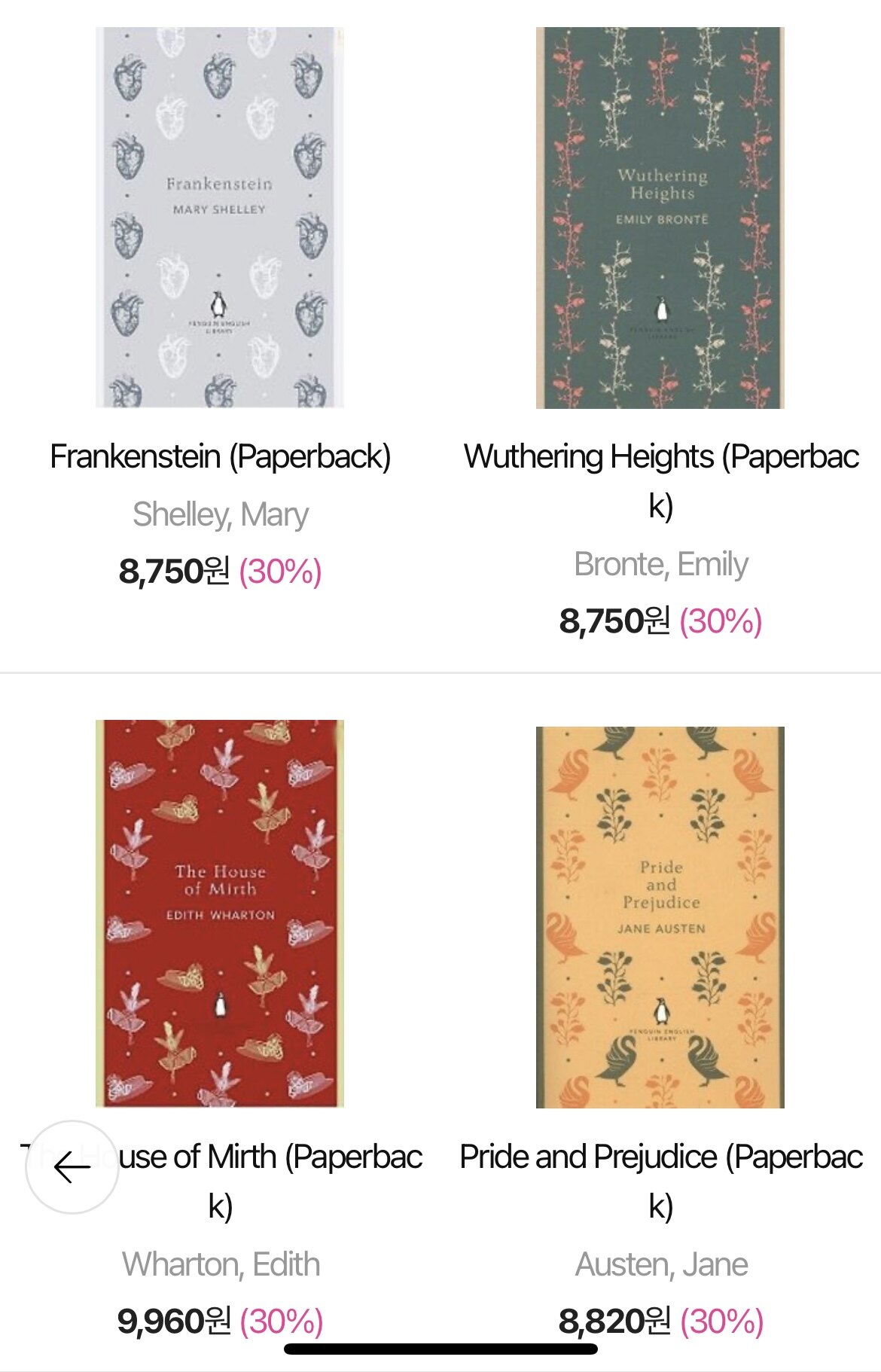

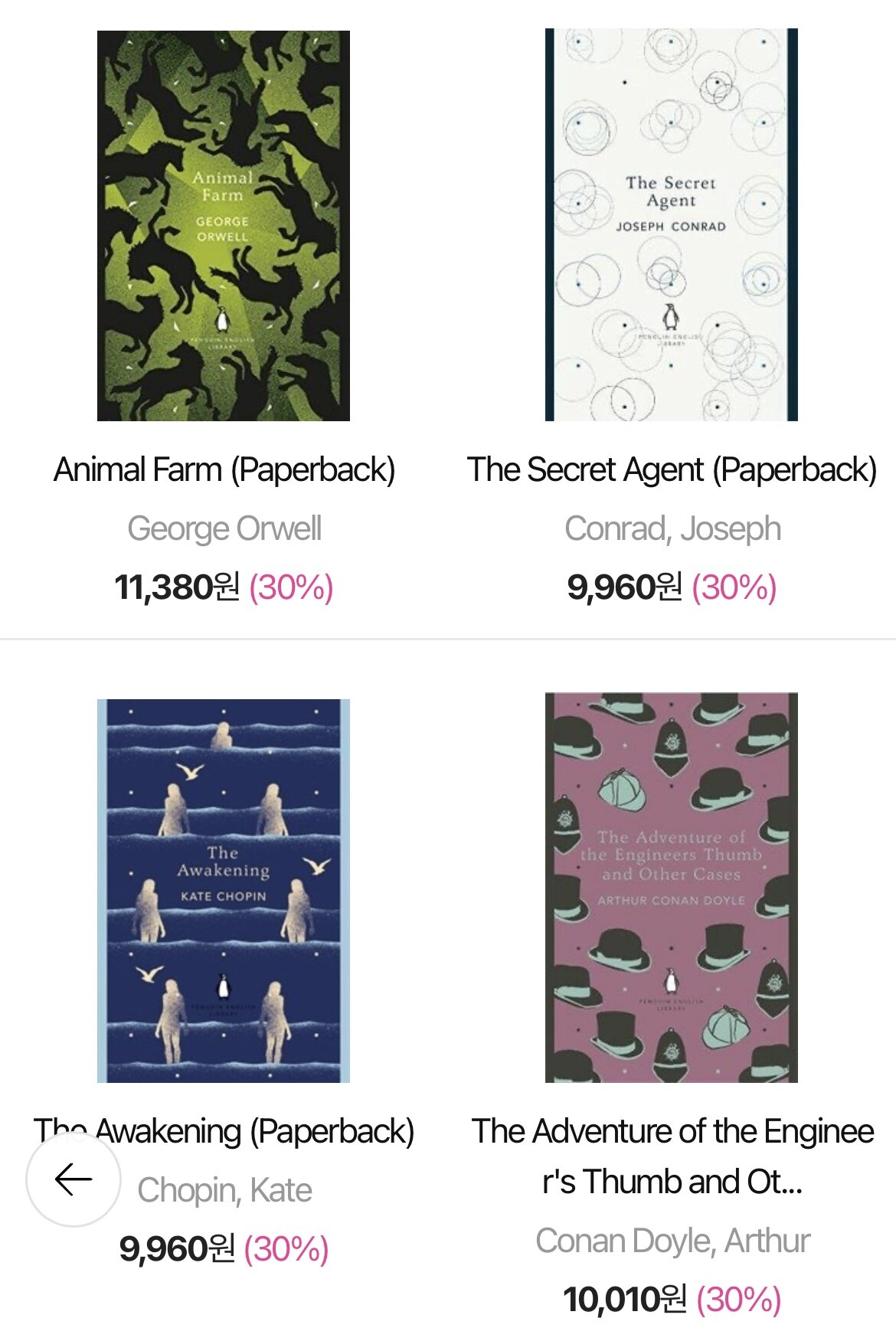

이 문단은 깜짝 놀랄만한데 어제부터 『노생거 사원』을 읽고 있는 사람이 보기에는 더욱 그렇다. 어제 노생거 사원 원서 구경 다니다가 이런 아름다운 책들을 영접하게 되었고. 제인 오스틴 시리즈는 물론, 『폭풍의 언덕』도 너무 눈부시지만. 『The Awakening』 너무 찬란하지 않은가. 아, 이를 어쩌나.

찾으시는 링크 : https://www.aladin.co.kr/events/wevent.aspx?EventId=225018&idx=4#dw

요기 위에 있습니다. 그리고 아래 표지 책들은 <Penguin English Library>입니다.