야설작가 아폴리네르

야설작가 아폴리네르

다치바나 다카시는 책방에 한번 나가면 3만 엔(당시 우리나라 월급쟁이 몇 달 치 월급) 정도의 ‘거금을 들고’ 사냥하듯 책을 사들이는 것으로 유명하다. 책을 산다기보다는 포획 하다는 말이 적절하다. 그래서 사들여서 잔뜩 쌓인 책을 보관할 수 있는 ‘고양이 빌딩’을 짓고, 수만 권의 책 속에 파묻혀 학문의 모든 영역을 넘나들며 지난 시절보다 더 왕성하게 글을 썼다.

『나는 이런 책을 읽어 왔다』(청어람미디어, 2001년)를 읽으면 언감생심 그에게는 까마득히 못 미치지만, 그의 독서법에 강한 동질감을 느꼈다. 다치바나는 책은 꼭 돈을 들여서 사고 산 책은 버리지 않는 원칙을 가지고 있는 것으로도 유명하다. 나 또한 그런 습관을 지니고 있는데 먼 훗날에 책으로 가득한 서재 같은 창고 하나쯤은 있어야 할 것 같다.

『나는 이런 책을 읽어 왔다』와 『피가 되고 살이 되는 500권, 피도 살도 안 되는 100권』(청어람미디어, 2008년)에 고양이 빌딩의 구조와 거기에 보관된 책들이 소개된다. 여기서 가장 인상 깊었던 장면이라면 다치바나가 야한 내용의 책 위주로 따로 모아놓은 서재를 소개할 때이다. 성 관련 책을 빌딩 1층에 보관했다. 성 풍속, 선정적인 내용, 성행위를 과감하게 묘사한 책들까지 제목만 봐도 얼굴을 화근거리게 만든다. 사드의 『소돔 120일』도 빠질 수 없다. 『피가 되고 살이 되는 500권, 피도 살도 안 되는 100권』에는 성 관련 책에 대한 다치바나의 소개가 『나는 이런 책을 읽어 왔다』에 비해 좀 더 상세하게 소개한다.

<러브호텔 문화지>, <게이 시장이라 불린 남자>, <성의 구조>, <일본에로사진사> 거기에 사드 후작 선집도 사들였다. 그뿐만 아니다. 허름한 서점 한 구석에 꽂혀 있을 법한 일반인들의 성생활 수기에서 가격이 꽤 비싼 호화본 우키요에 춘화(春畵)도 다치바나 서재의 도서목록에 포함되어 있다. 『피가 되고 살이 되는 500권, 피도 살도 안 되는 100권』에 일본 우키요에 춘화를 설명하는 내용이 열 페이지 정도 남짓 할애될 정도로 차지하고 있다. 그러나 다치바나는 춘화를 야한 그림으로 보는 것이 아니라 예술적 가치가 있는 풍속화에 의미를 두고 있다. 춘화의 그림 스타일을 분류하고 예술로 볼 수 있는지 논할 정도로 말이다. 다치바나는 1979년에 <미국 성 혁명 보고>라는 책을 썼는데 이 책을 읽은 잡지의 편집장이 내용에 감동받아 다치바나에게 스와핑 잡지를 매호 보내주었다고 한다.

성에 대한 호기심이 넘쳐나던 고등학생 때 엉뚱하게 야한 책을 소개하는 내용을 보면서 책을 모으고 싶다는 생각을 하기 시작했다. 그러다보니 그 꿈(?)이 조금씩 이루어지게 되었다. 제목과 표지만 봐도 ‘19세 미만 독자 구독 금지’ 뉘앙스가 느껴지는 책은 가장 눈에 띄는 책장에 꽂지 않는다. 아직 책의 권수가 많지 않아서 여닫이가 있는 책장에 따로 보관하고 있다. 거기에 책이 있다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 가족도 모른다. 거의 비밀에 가까운 보관이다. 일명 ‘19금 비밀 컬렉션’이다.

‘19금 비밀 컬렉션’에 보관된 책 중에서 일부 몇 권은 이미 소개한 적이 있다. 바로 기욤 아폴리네르의 『일만 일천 번의 채찍질』(문학수첩, 1999년-품절)과 『완역 돈쥬앙』(전 2권 / 보람, 1995년-절판)이다. 성애문학에서 사드의 뒤를 이은 작가가 아폴리네르다. 그가 한동안 잊힌 사드의 작품들을 발굴하여 전집으로 소개했고, 『일만 일천 번의 채찍질』과 『완역 돈쥬앙』에서도 사드를 뛰어넘으려는 상상 그 이상의 성 행위의 향연이 펼쳐진다.

‘19금 비밀 컬렉션’의 시작은 사드에서 비롯되었다. 몇 년 전까지만 해도 국내에 소개된 사드의 작품은 악명 높은 묘사로 인해 출간 수명이 짧았다. 1990년에 새터라는 출판사에서 처음으로『소돔 120일』이 두 권짜리로 출간되었다. 여기서부터 희귀본의 전설이 시작되었다. 2000년에 고도출판사에서 다시 출간되었지만, 이 책 또한 빠른 시기에 절판의 운명을 맞았다. 이 때 사드라는 이름을 알고, 『소돔 120일』을 구입한 독자는 과연 몇 명이나 될까? 그 때는 사드가 지금처럼 널리 알려져 있지 않아서 판매 부수가 적었을지도 모른다. 2000년에 나는 초등학생 6학년이었고, 당연히 ‘사드’ 그리고 그의 이름에서 유래된 ‘사디즘’을 전혀 모르고 있었다. (아이러니하게도 야동의 세계에 입문하는 시기가 바로 이때였다)

사드의 『소돔 120일』이 악명 높은 작품에다가 고가에 거래되는 희귀본이라는 사실을 알게 된 것도 얼마 되지 않았다. 그것도 원작을 토대로 만든 영화 덕분에 알게 되었는데, 그 영화가 바로 피에르 파올로 파졸리니의 ‘살로 소돔의 120일’이었다. 지금으로부터 7년 전에 대학교 동기가 흥미진진한 외국 영화를 다운로드 받았다고 해서 같이 보자고 나에게 권했다. 그런데 하필 그 영화가 ‘살로 소돔의 120일’이었다. 친구는 자기 혼자 영화를 보다가 차마 눈 뜨고 볼 수 없는 문제의 장면들이 너무 역겨워서 볼 수 없다고 말했다. 그래서 자신이 혼자 당한 걸 아쉬웠던지 나에게도 그 영화를 권한 것이다. 나는 생각보다 비위가 강한 편이라서 영화를 끝까지 봤다. 그런데 이 영화에서 파졸리니가 관객에게 무엇을 얘기하고 싶은지 알 수가 없었다. 그래서 영화를 다 보고 나서도 기분이 찝찝했다. 영화 속 최악의 장면이 머릿속에 자꾸 남는 것이 아니라 영화의 의미를 알고 싶었다. 이 때가 바로 사드의 세계에 들어서게 된 결정적인 경험이었다.

그래서 직접 원작을 읽고 싶었으나 헌책방과 인터넷 서점에서 너무 비싼 가격에 팔고 있던 터라 그저 침만 삼키고 있어야 했다. 대신 사드의 단편을 모은 『사랑의 죄악』(장원, 1993-절판), 『미덕의 불운』(열린책들, 2011년), 『사드의 규방철학』(도서출판 비, 2005년-품절)을 구입하면서 드디어 어두컴컴한 사드의 세계 속으로 조심스럽게 들어오게 되었다.

그러다가 오랫동안 어둠에 가려졌던 문제작 『소돔 120일』이 2012년에 출간되었다. 그런데 이 책이 출간되는 과정이 순탄치가 않았다. 이 때 한창 성 범죄 사건으로 세상이 시끄러웠던 때라서, 성 관련 서적이 때 아닌 핍박을 받아야 했다. 결국 『소돔 120일』이 청소년 유해 판정물보다 한 단계 높은 처분을 받게 되어 출간 정지를 당하게 된다. 이 책이 음란물로 규정된 것이다. 출판사가 모든 책을 수거해서 폐기시키는 바람에 한동안 동서출판사 『소돔 120일』이 판매가 금지되었고, 이미 책을 산 사람은 가격을 뻥튀기해서 인터넷 중고서점에서 파는 풍경이 연출되었다. 판금조치에 대한 논란이 불거지자, 간행물윤리위원회 재심을 통해 청소년유해간행물로 변경되었다. ‘19세미만 구독불가’ 표시를 하고 비닐로 포장해 판매하게 되었다. 이 결정을 계기로 고도출판사의 『소돔 120일』이 알라딘 중고서점에, 거기에 고가가 아닌 부담 없는 가격으로 한정판으로 판매될 수 있었다. 이 때가 정말 고도출판사의 『소돔 120일』이 살 수 있는 마지막 기회였다. 알라딘 중고서점에 이 책이 다섯 권씩 있는 꽂혀 있던 것이 아직도 기억이 난다.

사드 동시대 또는 그 이전과 그 이후에도 음란 서적 출판이 성행했다. 이름 없는 무명의 작가들이 쓴 포르노 작품은 독자들 사이에서 은밀하게 읽혀졌고, 심지어 궁정의 왕족들까지도 포르노의 대상이 되었다. 소문으로 전해 내려오는 궁정의 섹스 스캔들은 왕족의 무능함에 지친 대중들과 그들 세력을 비판하려는 반정부주의자들에게는 흥미로운 먹잇감이었다. 특히 18세기 중엽 프랑스에서 왕족들을 섹스의 화신 혹은 성불능자로 만들어 희화화시킨 시와 노래 그리고 소설이 유행했다. 그래서 왕족이나 정부는 이를 판매 금지시키고, 제작하거나 배포하는 사람 또 읽는 사람들마저도 처벌을 내렸다. 정부는 은밀하게 유통되는 음란물이 국정을 혼란시킬 수 있는 방해물로 인식했다. 눈에 보이는 대로 음란물을 수거시켰고, 제작·배포한 사람들은 바스티유 감옥에 수감되었다.

성애문학에 관심이 있는 독자라면 존 클레랜드의 『내 사랑 패니 힐』(예림미디어, 1999년-절판)을 알고 있어야 한다. 원제는 ‘Fanny Hill: Memoirs of a Woman of Pleasure’로 영국에서 1749년에 출간되었다. 출판 연도 시기는 사드의 『소돔 120일』보다 무려 40여 년 전이다. 『소돔 120일』은 프랑스 혁명의 포탄이 터지기 시작할 즈음에 사드가 집필한 것이다.

피터 박스올의 『죽기 전에 꼭 읽어야 할 1001권』(마로니에북스, 2007년)에 나오는 설명에 따르면 『내 사랑 패니 힐』이 영문학 사상 가장 에로틱한 소설로 꼽고 있다. 참고로 『죽기 전에 꼭 읽어야 할 1001권』 도서목록에 사드의 『소돔 120일』과 『미덕의 불운』(원제는 ‘Justine, or les malheurs de la vertu’, 우리말로 풀이하면 ‘쥐스틴, 혹은 미덕의 불운’이다)도 포함되어 있다.

그렇지만, 사드와 클래렌드의 작품 간에 분명한 차이가 있다. 두 사람이 쓴 작품의 주인공은 음탕하다. 허나 결말에서 차이점이 드러난다. 사드 작품 속 주인공은 악덕에 대한 대가를 받게 되어 불행하면서도 비참한 운명을 맞이하지만, 클래렌드의 『내 사랑 패니 힐』의 주인공이자 창녀인 패니 힐은 자신의 성적 편력을 마음껏 즐기면서 결혼 생활을 하게 된다. 패니 힐은 자신의 성적 매력을 신분 상승을 위한 전략적 무기로 사용한다. 반면 사드의 작품 주인공들은 섹스를 오직 성적 쾌락을 얻기 위한 자신만의 도구로 인식하고 있다.

성애문학의 역사를 일목요연하게 정리한 책을 찾기가 쉽지 않은데 알렉상드리앙의 『에로틱 문학의 역사』(한술출판사, 2005년-품절)은 고대부터 현대의 초현실주의까지 에로틱 문학의 모든 것을 담고 있다. 토머스 월터 라커의 『섹스의 역사』(황금가지, 2000년-절판)은 섹스가 고대부터 현대까지 움직여 온 인간의 역사와 사회적 이데올로기를 보여준다. 저자가 수집한 다양한 텍스트와 그림을 통해 독자는 섹스에 대한 인식 변화를 파악할 수 있다.

『세계성풍속사』(세명문화사, 1988년-품절)은 일본인 저자(한자어로 ‘복전화언’)가 쓴 성 풍속사를 다룬 책인데 제목은 거창하게 보이지만, 실상 내용은 짤막한 에피소드를 나열한 것이다. 꽤 낡은 책이지만, 역사책에서 쉽게 볼 수 없는 은밀한 성 풍속과 동서양을 아우른 독특한 성 문화를 볼 수 있다. 알라딘에 ‘성 픙속’으로 검색하면 관련 서적들이 나오는 것을 확인할 수 있다.

비록 몇 권은 절판되고 말았지만. 그 중에 임명수라는 저자의 『역사로 보는 세계의 성풍속』(어문학사, 2004년-절판)은 내가 가지고 있는 『세계성풍속사』과 같은 내용으로 추정된다. 왜냐하면 『역사로 보는 세계의 성풍속』에 소개된 목차를 보면 알 수 있다. 시대별로 ‘고대 편’, ‘중세 편’, ‘근세 편’, ‘근대 편’, ‘현대 편’으로 구분한 목차의 특징이 두 책 다 비슷하다. 그리고 『역사로 보는 세계의 성풍속』 ‘고대 편’에 ‘아리스토텔레스의 피임법’이라는 항목명이 있는데 이 내용은 『세계성풍속사』에도 나온다. 굳이 두 책을 직접 비교해보지 않고 일부 소개된 목차만 봐도 얼추 두 책이 이름만 다른 서로 같은 내용이라는 걸 알 수 있었다. 그런데 『역사로 보는 세계의 성풍속』의 저자가 한국 사람인 것으로 보아서는 일본 저자가 쓴 책을 그대로 자신이 쓴 것처럼 교묘하게 이름만 바꾼 듯한 느낌을 지울 수 없다. 언젠가 도서관이나 헌책방에서 『역사로 보는 세계의 성풍속』을 발견하게 되면 좀더 자세하게 내용을 비교하고 싶다.

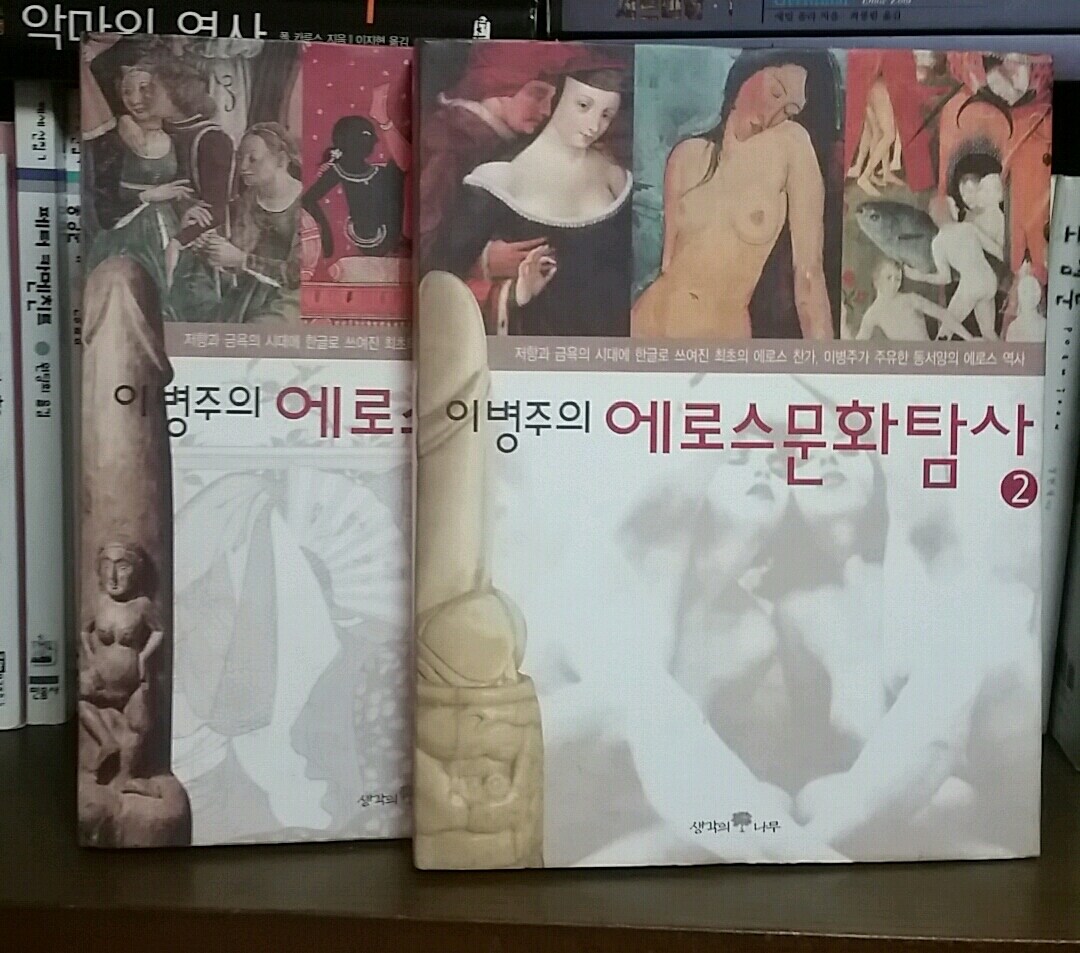

우리나라는 옛날에 비해 성 문화와 인식이 개방적으로 변화되고 있다지만, 아직도 서적만큼은 무조건 야하다고 생각하면 음란하고 불온하게 보는 인식은 여전한 것 같다. 이런 책을 사람들이 많은 곳에서 읽으려면 용기를 가져야 한다. 성 관련 서적은 성에 대한 깊은 관심이 있는 소수의 독자만 읽을 뿐이지, 대체적으로 잘 팔리지 않는다. 또 재출간될 가능성도 장르문학만큼 희박하다. 지금은 사라지고 없는 생각의나무 출판사에서 나온 『이병주의 에로스 문화 탐사』(전 2권, 2002년)은 워낙에 좋은 내용에도 불구하고, 재출간되지 않은 점에 아쉽기만 하다. 서양과 동양의 에로스문화가 시대별로 정리되어 있으며 도판 목록도 화려하다. 보티첼리, 루벤스, 김홍도, 신윤복 등 이름만 들으면 누구나 다 아는 예술가들이 그린 춘화들을 볼 수 있다.

이런 책을 사 모으고 읽는 독자를 이상하게 볼 수도 있겠다. 그렇지만, 이런 책을 많이 읽어서 이성을 잃어버린 괴물이 되고 싶은 것이 아니다. 오히려 섹스를 제대로 알아야 인간의 자연스러운 본능을 악덕으로 이용하는 괴물에 당하지도 않으며, 그러한 괴물로 되지도 않을 것이라 믿는다. 그래서 성 교육이 중요한 거다. 뜬금없이 웬 성 교육 드립이...?

제대로 된 성 교육의 중요성은 누구나 다 잘 아는 내용이기에 그냥 넘어가고, 일단 이러한 책을 사고 읽는 것은 결국 인간에게 섹스는 절대로 때려야 땔 수 없는 자연스러운 행위이며 좀 더 거창하게 말하자면 문화와 역사를 창조하는 힘의 근원이기도 하다. 그래서 ‘역사는 밤에 이루어진다’라는 말이 있는 것이다. 그래서 성의 역사를 알아야 한다. 어떻게 섹스가 인간의 역사를 만들었는지를. 단순하게 말하면 섹스를 착하게 또는 나쁘게 이해하고 그 본능에 따르느냐에 따라서 행동이 나누어진다. 그래서 섹스는 인간에게 있어서 양날의 검이기도 하다. 우리에게 쾌락을 선사하면서도 그것이 악용되면 반인륜적 행위로 이어지니까.

섹드립 같은 야한 농담에 부끄러워도 상관은 없지만, 섹스를 심도 있게 설명하고 분석하는 책을 읽는 것에 대해서는 좀 이상하게 생각하지 않았으면 좋겠다. 그런 책을 읽는 사람을 변태로 취급해서도 안 된다. 오히려 그것을 수줍어하고, 더 이상 알려고 하지 않는 당신이야말로 음란한 마음을 품고 있을 수 있다. 건강한 성을 이해하기 위한 공부는 정신 건강에 해롭지 않다. 그래서 ‘19금 비밀 컬렉션’을 위한 수집은 계속 할 것이다. 나도 다치바나 못지 않을 정도로 성에 대한 관심이 많다. ( ͡° ͜ʖ ͡°)