-

-

이교도 회사

기욤 아폴리네르 지음, 성귀수 옮김 / 문학수첩 / 1999년 9월

평점 :

절판

기욤 아폴리네르(Guillaume Apollinaire)는 태어날 때부터 순탄치 않은 삶을 살았다. 그는 사생아로 태어나 불우한 유년 시절을 보냈다. 오랫동안 무국적자 신분으로 프랑스에 거주했고, 36세에 프랑스 국적을 취득했다. 돈을 벌기 위해 학업을 포기했고 많은 일을 전전했다. 루브르 박물관(Le musée du Louvre)에 전시된 「모나리자(Monna Lisa)」가 도난당했을 때 아폴리네르는 그림을 훔친 절도범으로 연루되어 5일간 옥살이를 했다. 포병으로 제1차 세계 대전에 참전했으나 머리에 포탄 파편을 맞아 생사를 오가는 위험에 처했다. 쓰라린 사랑의 실패를 여러 번 겪은 아폴리네르는 드디어 반려자를 만나 결혼하는 데 성공했다. 그러나 부상 후유증과 스페인 독감이 그를 괴롭혔고, 끝내 죽음을 비껴가지 못했다.

‘저주받은 시인’의 불행한 이야기는 여기서 끝이 아니다. 지금부터 소개할 책은 아폴리네르에게 명성을 안겨다 줄 뻔했던 작품이다. 1910년 아폴리네르의 단편소설집 《이교도 회사》는 공쿠르 상(Le Prix de Goncourt)의 최종 후보작에 올랐다. 또 다른 최종 후보작은 시도니 가브리엘 콜레트(Sidonie-Gabrielle Colette)의 작품이었다. 그러나 두 작가는 수상 실패라는 고배를 마셨다. 루이 페르고(Louis Pergaud)의 단편소설집 《De Goupil à Margot》가 수상의 영예를 안았다. 오늘날에는 1910년 공쿠르상 수상작이 뭔지 관심이 없다. 다행히 루이 페르고를 모르는 프랑스인은 없다. 그가 1912년에 발표한 《단추 전쟁》(낮은산, 2004)은 청소년 소설의 고전으로 평가받는다.

이교도 회사. 제목이 독특하다. 이 책에 수록된 총 23편의 글은 아폴리네르가 1899년부터 1910년까지 써왔던 것들이다. 그의 글에 소설 작법의 미숙함이 조금 남아 있다. 그래도 《이교도 회사》는 재평가받을 만한 가치가 있다. 아폴리네르의 ‘똘끼충만한 상상력’을 확인할 수 있기 때문이다. 아폴리네르는 타데 나탕송(Thadée Natanson, 상징파 문예 잡지 『르뷔 블랑슈(Revue Blanche)』 발행인)에게 바치는 헌사에 이 책을 ‘몽환의 미약(媚藥)’이라고 표현했다. 그의 표현이 과장스럽게 보이겠지만, 아주 틀린 말이 아니다. 아폴리네르는 처음에 ‘환각들(Phantasmes)’이라는 제목을 붙이려고 했다. 그만큼 《이교도 회사》를 ‘약을 빤 책’이라고 해도 과언이 아니다. 책에 수록된 글의 제목은 다음과 같다.

* 프라하의 보행자

* 신성 모독

* 라틴계 유대인

* 교황은 절대로 오류를 범하는 일이 없다

* 세 개의 천벌 이야기

1. 미소년

2. 춤추는 여자

3. 리용의 괴물

* 마법사 시몬

* 오트미카

* ‘거시기 뭐여?’

* 힐데스하임의 장미, 혹은 동방박사의 보물

* 피에몬테의 순례자들

* 오브레 쉬브락의 실종

* 암스테르담의 선원

* 명문가(名門家)와 방광 결석 이야기

* 시인들의 냅킨

* 가짜 메시아 앙피옹, 혹은 도르므상 남작의 황당무계한 모험담

1. 관광 안내인

2. 잘 만든 영화

3. 기상천외한 여송연

4. 문둥병

5. 콕스-시티

6. 원격 감응

몇 몇 글 제목이 평범하지 않다. 『‘거시기 뭐여?’』의 원제는 ‘무엇을 원해?(Que vlo-ve?)’이다. 사투리가 심한 주인공은 항상 말할 때마다 ‘무엇을 원해?’라는 말을 습관적으로 내뱉는다. 그래서 특이한 말버릇이 있는 주인공의 별명이 ‘무엇을 원해?’이다. 소설을 번역한 성귀수 씨는 해학적인 묘미를 살리기 위해 원어를 ‘거시기 뭐여?’라고 옮겼다. 『세 개의 천벌 이야기』는 에로틱한 요소가 있는 작품이다. 첫 번째 이야기 『미소년』은 퇴폐적인 장면으로 끝이 난다. 이 이야기의 결말은 아름다운 소년이 죽어가는 장면을 묘사한 것이다.

항문으로부터 말뚝이 박힌 미소년은 그렇게 해서, 모르긴 몰라도, 쾌감에 겨워 죽어가고 있었고, 그런 그의 모습은 정녕 아도니스처럼 아름다웠다. 그리고 왠지 모르게 무수한 반딧불들이 그의 주변을 맴돌고 있었다. (95쪽)

아도니스(Adonis)는 아프로디테(Aphrodite)의 사랑을 받은 아름다운 소년이다. 아폴리네르는 엽기적인 방법으로 죽어가는 소년의 모습을 아름답게 묘사했다. 제러미 벤담(Jeremy Bentham)에 의하면 인간이란 쾌락을 추구하고 고통을 회피하는 존재이다. 독자가 보기에 소년이 죽어가는 장면은 수치심과 불쾌감을 불러일으킨다. 성도착증 환자가 아닌 이상 그가 처한 상황의 고통을 절대로 느끼고 싶지 않은 것은 당연하다. 그렇지만 아폴리네르는 생과 육체를 파괴하면서 얻는 쾌락을 예찬한다. 그는 프로이트(Freud)보다 한발 앞서 죽음의 충동적 본능이 욕망을 충족시킬 수 있다는 생각을 한 것이다. 사실 이 작품에는 19세기 후반 프랑스에 유행했던 데카당스(Décadence)의 영향이 남아 있다. 작품의 결말에는 세기말을 지배했던 퇴폐적이고 탐미적인 분위기가 반영되었다.

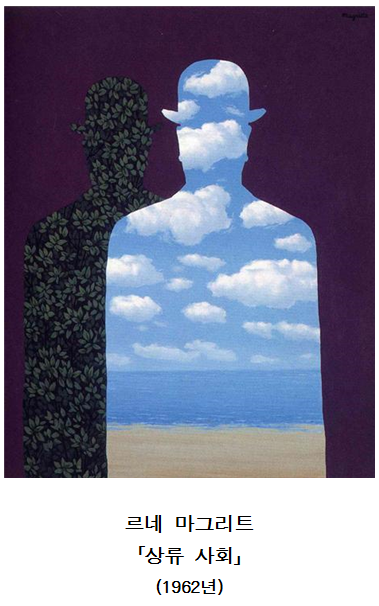

『오브레 쉬브락의 실종』은 묻히기 아까운 작품이다. 오브레 쉬브락은 위장술에 능한 인물이다. 그가 벽에 딱 달라붙어 서 있으면 벽화 한 몸이 된다. 주변 물체와 똑같은 상태로 변하는 ‘의태’ 능력을 갖추고 있다. 그는 이 신기한 능력으로 자신의 몸을 숨긴다. 아폴리네르는 초현실주의를 대표하는 문인이다. 초현실주의 예술가들은 현실에서 절대로 일어날 수 없는 현상을 선호했고, 그것을 주제로 기상천외한 작품들을 만들어냈다. 특히 르네 마그리트(René Magritte)는 동물의 의태 능력을 모티브로 한 그림을 제작했다. 마그리트의 그림에는 인간의 형체가 사라지고, 배경 화면의 일부가 된 불가사의한 신사가 등장한다.

『시인들의 냅킨』은 초현실주의 예술가들이 사용한 ‘자동기술법’의 과정을 보여주는 짤막한 이야기다. 자동기술법은 의식이나 의도 없이 즉흥적으로 작품을 만드는 방식이다. ‘삶과 예술의 경계’를 살아가는 화가 쥐스탱 프레로그와 그의 친구들은 냅킨 한 장을 돌아가면서 사용한다. 그렇게 사용된 냅킨은 음식 찌꺼기 자국과 타액 등이 잔뜩 묻어 있다. 그런데 쥐스탱 프레로그는 이 더러운 냅킨의 얼룩에서 친구들의 얼굴을 발견하고, 그것을 기적이 빚어낸 아름다운 작품으로 생각한다. ‘자동기술법’의 무한한 상상력이 냅킨의 더러운 얼룩을 '예술 작품'으로 다시 보게 한 것이다.

사실 이 책이 재미있다고 말할 수 없다. 그래도 아폴리네르의 독특한 상상력을 확인할 수 있는 소중한 작품이다. 아폴리네르의 작품들을 번역한 황현산 교수님이 《이교도 회사》를 번역해주면 좋으련만, 내 기대감이 너무 큰 걸까.