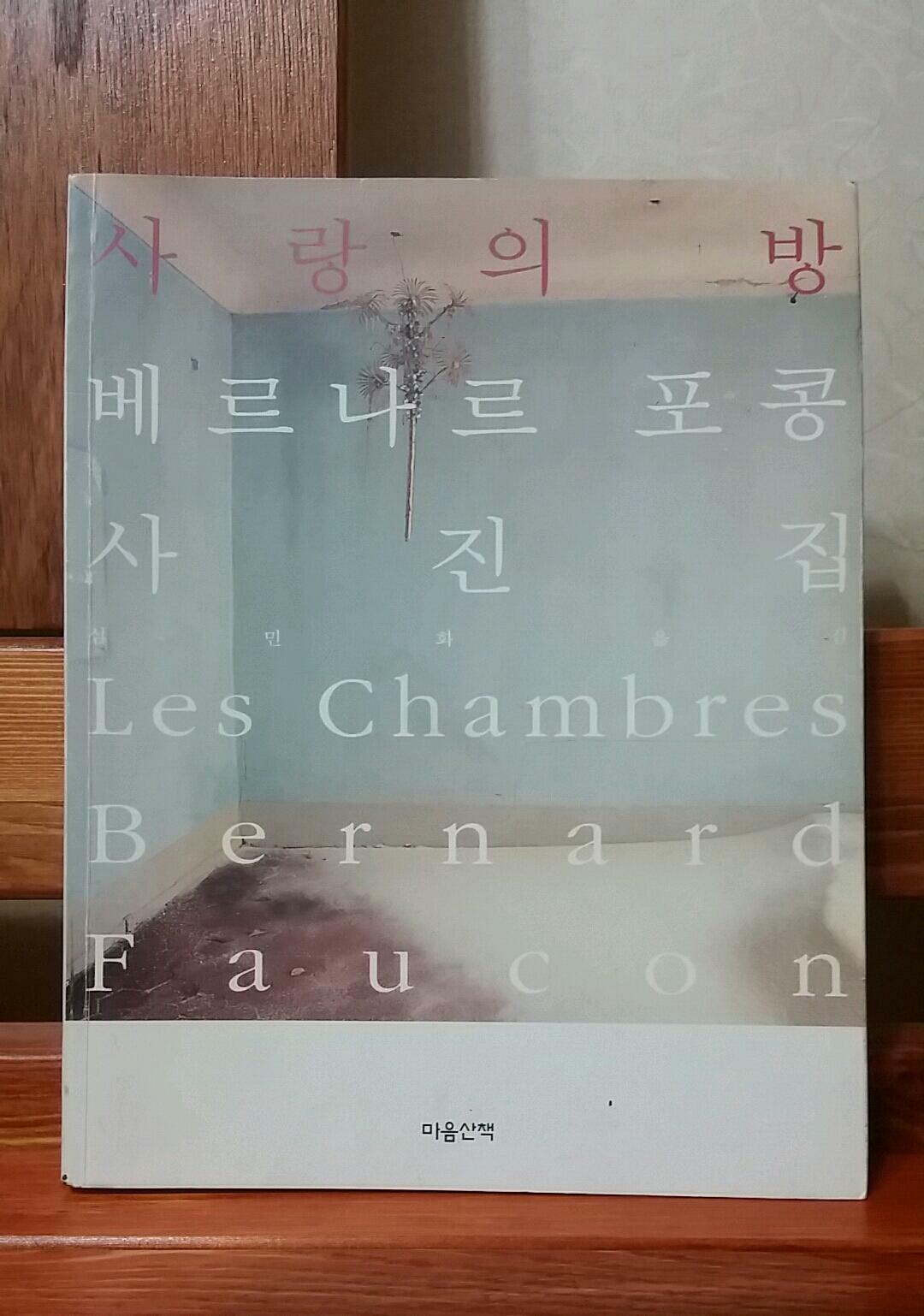

한 달 전에 신형철의 『정확한 사랑의 실험』(마음산책, 2014년)이 나왔을 때 책 표지가 낯익었다. 음산한 기운이 감도는 텅 빈 방. 인기척은 느껴지지 않지만, 방바닥에는 시든 채 흩어진 꽃다발이나 각종 잡동사니가 널브러져 있다. 사진의 제목은 ‘열아홉 번째 사랑의 방’. 프랑스의 사진작가 베르나르 포콩의 ‘사랑의 방’ 연작 시리즈 중 하나이다.

베르나르 포콩은 지나간 시간을 주제로 지적이고 회화적인 사진작품으로 명성을 얻었다. 작가가 자신의 의도대로 장면을 구성해 찍는 ‘메이킹 포토’ 기법을 활용한다. 그의 사진 작품은 10년 전에 이미 우리나라에 전시회를 연 적이 있었고, 전시회를 계기로 사진집 『사랑의 방』(마음산책, 2003년-품절)도 출간되었다. 2001년에 여행작가 앙토넹 포토스키가 쓴 문장을 함께 엮은 사진집 『청춘. 길』도 마음산책 출판사에서 나왔다.

몇 달 전부터, 거의 매일 밤, 사랑 꿈을 꾼다. 잠에서 깨어나며 나는 내가 늙었다고, 청춘을 둘러싼 마술 영사(映寫)의 원 밖으로 내던져지고, 시간의 온갖 협박에 사로잡혀 있다고 느낀다. (64쪽)

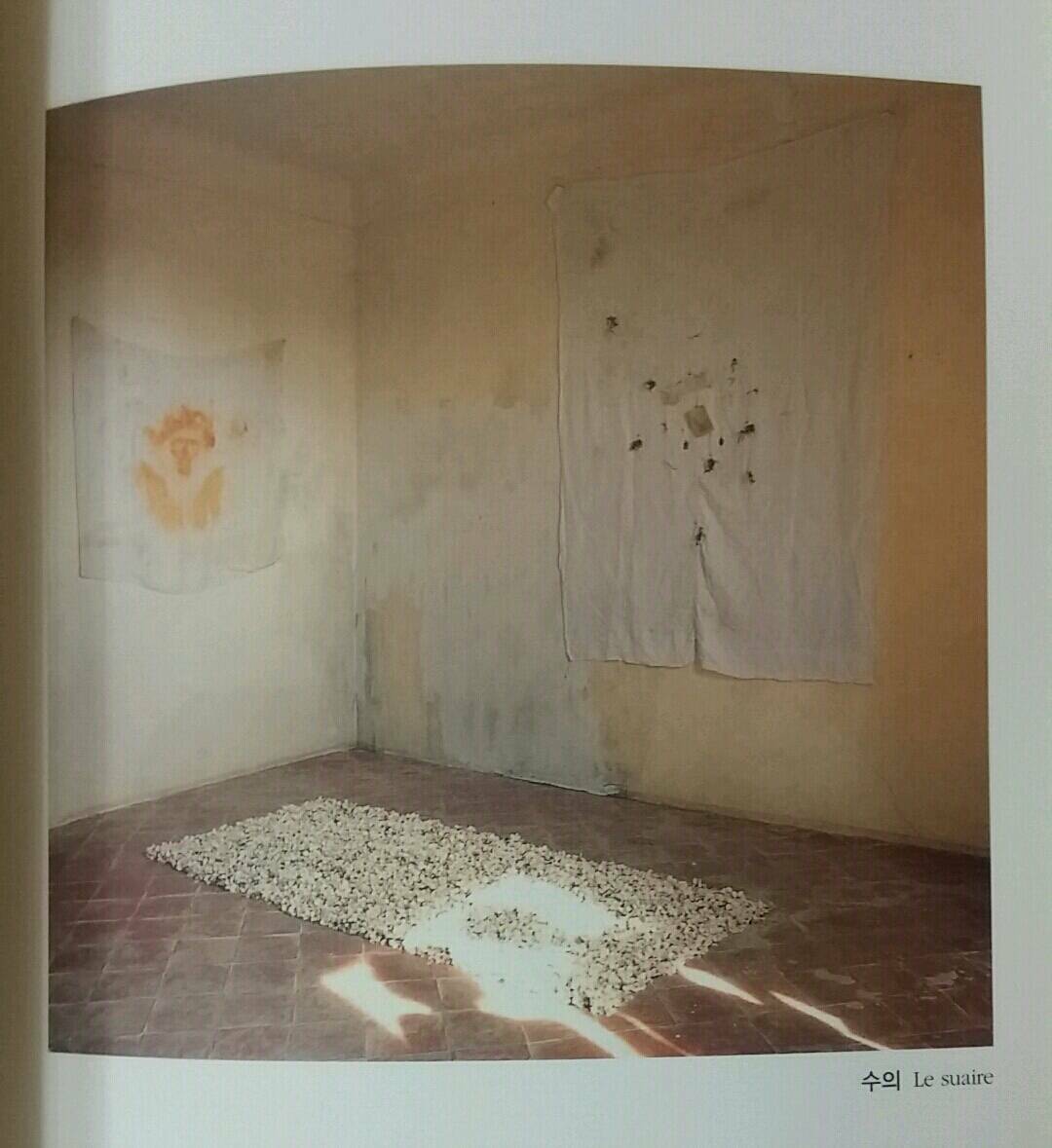

『사랑의 방』의 발문을 맡은 사진평론가 진동선은 베르나르 포콩을 ‘가장 프랑스적인 사진가’라고 평가한다. 그의 사진에 등장하는 사물들은 우리 삶에 상실되는 대상이다. 한편으로 그들의 부재는 추억을 쫓는 그리움을 불러일으킨다. 특히 사랑이라는 감정은 한순간 우리 삶에 가까이 빛나다가 언젠가는 추억의 재가 되어 사라진다. 아폴리네르의 ‘미라보 다리’에 나오는 시구처럼 사랑은 너무나 쉽게 우리 곁을 떠나가 버린다. 흐르는 물처럼. 그것을 다시 잡을 수도, 그때 그 시절로 되돌릴 수 없다. 세월은 가고 오직 지나간 사랑을 그리워하는 내가 남을 뿐이다.

가장 찍고 싶은 것이 가장 찍을 수 없는 것이다. 사랑의 얼굴. (44쪽)

베르나르 포콩은 ‘사랑의 방’ 연작을 통해서 우리가 갈망하는 사랑의 실체를 카메라에 담았다. 그래서 그의 사진과 단상은 다소 관념적이다. 일부 독자는 그의 사진을 보면서 ‘아름답다’라는 느낌을 떠오르지 않을 것이다. 단상은 여러 번 곱씹으면서 읽어야 이해할 수 있다. 역시 이미 지나가 버린 ‘사랑의 실체’를 확인하기는 쉽지만 않다. 특히 나처럼 사랑을 하고 실연을 겪어보지 않은 ‘연애 고자’에게는. 전혀 사랑하는 않는 것보다는 사랑을 하고 실연을 당하는 것이 낫다고 말한 알프레드 테니슨의 명언을 되새겨 본다. 아마도 이 책은 몇 십 년 지난 뒤에 다시 읽어봐야겠다. 그때쯤이면 사랑의 단맛, 쓴맛 다 맛봤을 테지.