땡스투는 살아 있다?

땡스투는 살아 있다?

책에 대한 글을 쓸 때 좋은 점 한 가지는 '책 제목'을 슬쩍 비틀기만 해도 생각보다 이야기가 술술 풀린다는 점이다. 아무리 국어 시간을 재미 없게 보낸 사람이라고 하더라도, 안톤 슈낙의 <우리를 슬프게 하는 것들>을 모를 리는 없을 테니까 하는 말이다.

"울고 있는 아이의 모습은 우리를 슬프게 한다."로 우리를 단번에 까닭모를 슬픔에 빠지게 만들었던 그 강렬한 문장들을 누가 모르겠는가. 어느날 문득 하늘을 우러러 보다가도 불현듯 찾아오는 '슬픔 한 조각'과 함께 그 산문 속을 나뒹굴던 슬픈 구절들을 다시금 떠올려 보지 못한 사람 또한 아예 없지는 않으리라고 나는 믿는다.

'초가을의 따사로운 햇빛'을 바라보면서 문득 까닭모를 슬픔을 느낄 때, 우리가 "정원의 한 모퉁에서 발견된 작은 새의 시체 위에 초가을의 따사로운 햇빛이 떨어져 있을 때"를 떠올리고, 뒤이어 이어지는 안톤 슈낙의 "대체로 가을은 우리를 슬프게 한다."라는 문장까지 다 떠올릴 필요도 없다. 그럴 땐 그냥 아무렇게나 슬픔 속에 그저 잠겨보는 것만으로도 충분하다.

내가 '울고 있는 아이의 모습'을 어느날 문득 방 한 켠에 잔뜩 쌓아둔 '책의 무덤' 속에서 발견했다고 한다면 너무 지나친 억측이라고 나무랄지도 모르겠다. 사실이 그랬다. 그래서 나는 하릴없이 저런 이상한 제목을 내세워 그 이야기를 여기에 꺼내보는 것이다.

나도 한 때는 '알라딘 적립금'을 바라볼 때마다 슬픔에 잠길 때가 있었다. 사고 싶은 책들은 많은데 적립금은 늘 부족하기만 했으니까. 그렇다고 지금은 적립금이 너무 풍족하게 쌓여서 행복하다는 말을 하고자 하는 게 아니다. 어떻게 그런 사람이 나타날 수가 있단 말인가.

며칠 전부터 알라딘으로부터 이상한 문자가 계속 들어오기 시작했다.

'알라딘 마일리지 ***점이 곧 사라질 예정입니다.'

처음엔 무시했다. 그까짓 거 얼마나 된다고... 그런데 며칠 지나니 또다른 '소멸 예정 안내 메시지'가 들어온다. 그래도 무시했다. 소멸 예정일이 아직은 여유가 있었기 때문이다. 또 며칠 지나니 또다른 액수의 '소멸 예정 메시지'가 들어왔다. 도저히 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다. 자칫 어영부영하다가는 '진짜로' 마일리지를 허공에 날리는 수가 있었다. 그래서 서둘러 '마일리지'를 쓸 생각을 했다.

그런데 '마일리지 등이 쌓인 적립금'이 생각보다 꽤나 많았다. 최근 몇 달 동안 책을 거의 사지 않았기 때문이다. '화제의 신간'에 대해서는 별다른 구매의욕을 느끼지 못하겠고, 오래된 책들 가운데 아직까지도 읽지 못한 책들이 너무 많으니, 새로운 책을 구태여 살피고 고를 생각도 별로 없었다.

이미 방 한켠에 쌓인 책탑도 늘 부담스러웠다. 나는 저 책들을 볼 때마다 '안정된 주거지'를 마련해 주고픈 생각이 간절하다. 저 책들을 볼 때마다 조금 안쓰럽다. 어딘지 모르게 한 켠으로 밀려난 듯한 느낌도 들고, 가끔씩은 '울고 있는 아이들'의 모습마저도 어른거리기 때문이다. 그렇다고 저 책들이 바로 '나를 슬프게 하는 책들'이라고 단정지을 정도는 물론 아니다. 둘 사이에는 미묘한 감정의 차이가 있는 셈이다. 뭐라고 딱히 설명하기는 힘들지만.

(언제부터 저 책들이 저기에 내려앉아 있는지는 모르겠지만, 저 책들은 아직도 어디론가 떠나지 못해 늘 저기에 머무르고 있다. 주인이 자리를 잡아주기 전까지는 언제까지나 저기서 '하얀 탑'을 쌓아올리고 있을 것 같다. 이렇게 설명글을 달고 나니 문득 로맹 가리의 <새들은 페루에 가서 죽다>를 슬쩍 비튼 느낌도 든다. 어느새 '슬픔'이 밀려온다.)

'전망 좋은' 곳에 떡하니 자리를 잡고 꼿꼿이 서 있거나 혹은 (서 있는 책들 위에) 떠받들려 편히 누워 있는 다른 책들에 비해 저 책들의 신세는 얼마나 가련한가.

어쨌든 저렇게 책탑을 쌓고 누워 있는 책들 가운데서도 아직 읽지 못한 책들이 수두룩한데, 또 책을 사야 하다니 기가 막혔다! 마일리지가 사라질 위기에 놓여 있어서 억지로 책을 사야 하는 '이상한 처지'에 갑자기 내몰린 것이다.

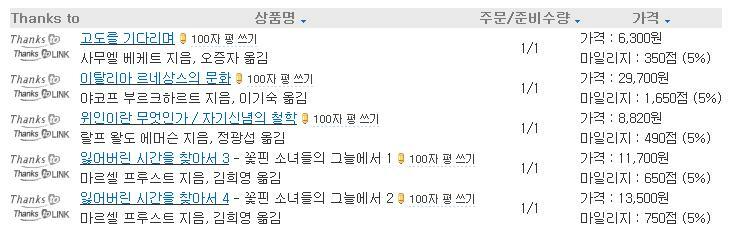

나는 여태 한 번도 책을 억지로 강요당하면서 사 본 기억이 없다. 책을 고르고 사는 일은 늘 즐거웠던 기억밖에 없었다. 그런데 갑자기 책을 골라 사는 일이 고역으로 뒤바뀌었다. 어쨌든 나는 책을 골라야 했다! 푼푼이 모은 돈을 한 푼이라도 잃지 않으려면 너무 늦지 않게 필사적으로 책을 골라야 했다. 그렇게 해서 고르고 고른 책들은 '언젠가는 내가 꼭 읽을 책들'이라고 기필코 확신하는 책들이 아니면 안 되었다. 그렇게 해서 어렵사리 다섯 권을 골랐다.

(『고도를 기다리며』는 연극으로도 봤던 작품인데, 여태 읽어보지 못했다. 제임스 조이스의 작품들을 읽을 때 사무엘 베케트가 마침 더블린 태생이자 제임스 조이스의 조수로도 일했다는 사실을 발견하고 깜짝 놀랬었다. 『이탈리아 르네상스의 문화』를 쓴 야코프 부르크하르트는 니체의 책을 읽다가 알게 된 인물이다. 그 두 사람은 한때 스위스 바젤 대학에서 교수로 함께 활동했었다. 니체는 그의 강의에 매료되어 교수 신분이지만 학생들과 함께 그의 강의를 찾아 들었다고 고백한 적이 있었다. 부르크하르트의 책은 마키아벨리의 『군주론』과『정략론』을 살펴보다가 뜻밖에 다시 마주친 책이다. 부르크하르트는 마키아벨리에 대해 심도깊게 분석한 사람이기 때문이다. 랄프 왈도 에머슨의 『위인이란 무엇인가』는 예전부터 읽어보고 싶었던 책인데, 이번에『플루타르코스 영웅전』을 읽으면서 에머슨이 바로 그 책에 완전히 매료됐던 사람이란 걸 발견하고 결국 구입하게 되었다. 『잃어버린 시간을 찾아서』는 '언젠가는' 읽을 책이라서 아직은 틈나는 대로 계속 모으고 있는 중이다. '먼 훗날 읽을 책들'을 느릿느릿 장만해 가는 즐거움도 맛볼 겸.)

이렇게 심사숙고한 끝에 다섯 권을 골랐고 오래도록 쌓아놓기만 했던 적립금 잔액(83,930원)도 한 순간에 5,420원으로 쪼그라들었다. 겨우 책 한 권 살 형편도 못 되는 적립금 잔액은 나를 다시 슬프게 한다! 'TTB 광고 간판'까지 만들어 몇 달 내내 내걸어 봐도 고작 10원밖에 벌어들이지 못하는 형편이니까 말이다.

내가 책을 주문할 때 'Thanks to' 버튼을 일일이 눌렀다는 점도 마저 밝히는 게 좋겠다. 비록 책을 구매하는 입장에 있는 나로서는 별다른 혜택이 없지만, 글 작성자에겐 '뜻밖의 소득'인 '땡스투 적립금'이 분명 쌓일 테고, 그 분들이 쓴 글 덕분에 내가 책을 구입하는데 조금이라도 도움을 받았다면, 책을 구매할 때 '땡스투 버튼'을 눌러주는 정도의 서비스는 마땅히 해드려야 된다고 생각하기 때문이다. 나 또한 '땡스투 적립금'이 나도 모르게 불어나 있을 때 맛보는 기쁨을 잘 알고 있으니까. 비록 1년 내내 쌓이는 적립금이라고 해봐야 『고도를 기다리며』한 권 사 볼 액수에 겨우 미칠까 말까 하지만.

(오래 전에 쓴 글에 대해서까지 '땡스투' 버튼을 눌러준 분들께는 뭐라 형언하기 어려운 '고마움'을 느낀다. 알라딘에 글을 써 올린 보람을 새삼 음미하는 순간이라고도 말할 수 있다.)

이렇게 해서 내 방 한 켠에 쌓인 책들이 '다섯 권' 늘었다. 저 책들이 서로 누르고 눌리며 낑낑거리는 듯한 모습을 볼 때면 나도 가끔씩 저 책들이 내게 전해주는 알 수 없는 '무게' 때문에 '슬픔'을 느낀다. 내 방안에 머물고 있는 책들 가운데 저 책들보다 더 나를 슬프게 하는 책들은 별로 없다.

(가장 무거운 책들을 맨 아래에 쌓아 두는 게 맞겠다 싶지만 그게 뜻대로 지켜질 리는 없다. 아직은 책탑이 안정적인 자세를 잡고 있는 것처럼 보인다. 짓눌리는 책들한테 미안해서라도 이제 더 이상 쌓아올리기엔 무리다 싶다.)

* * *