-

-

외박 - 고공농성과 한뎃잠 ㅣ 대한민국을 생각한다 28

정택용 지음 / 오월의봄 / 2016년 6월

평점 :

불의에 항거해보지 않은 사람은 모른다. 그들만의 외로운 싸움, 그것은 기업과 공장, 법원으로 대변되는 한국사회 메커니즘의 톱니바퀴에 짓눌려 ‘메아리 없는 함성’으로 그칠 뿐이다. 힘없는 자들의 목소리에 누구도 귀 기울여주지 않는다. 정택용의 《외박 : 고공농성과 한뎃잠》은 우리가 가장 기피하는 세상의 일부를 생생하게 보여주는 사진집이다.

정택용의 사진은 예술이 아닌 '기록'으로서 사람들에게 농성장의 모습을 좀 더 기억하게 하는 수기(手記)이다. 수기(手記)는 자기의 생활이나 체험을 직접 쓴 글이다. 잡다한 삶의 비늘을 모아 몸피를 채우고 도금을 하는 작업이다. 한 영혼의 존재가 오롯이 스며든 수기는 그를, 나아가 그가 속한 집단을 이해하는 머릿돌이다. 사진가는 카메라만 있으면 시각적인 수기를 만들 수 있다. 그런 면에서 정택용은 시위 현장과 농성 현장을 '투쟁의 현장'이 아닌 '삶의 현장'으로 찍었다. 그는 사람들 틈바구니로 곧장 걸어 들어가, 그들의 간고한 일상을 그냥 살았다. 주먹을 쥐고 구호를 외치는 순간의 역사는 물론, 한쪽에선 싸우다 지쳐 잠든 모습까지 흑백사진에 차곡차곡 쌓여 있다. 그래서 사진이 너무나도 생생하다. 그리고 거침없다. 농성 현장에는 인간답게 살아가려는 평범한 사람들의 아픔과 희망이 공존하고 있다. 결국, 현실적으로는 패배하지만, 결코 패배가 아닌, 살아있는 몸짓들을 형상화하고 있다.

평화적 시위문화라는 허상 앞에서 생존을 외치는 시위대는 폭력범이 되고, 신자유주의에 항거하는 노동자들은 교통체증의 원흉으로 내몰린다. 비정규직뿐 아니라 정규직 노동자들까지도 시장의 폭력 앞에 벌거벗긴 세력과는 다른 시선으로 세상을 보고 나누는 것이 절실히 필요할 때다. 그들의 잃어버린 권리를 생각하기 위해서라도 말이다. 이런 풍토에서 《외박 : 고공농성과 한뎃잠》은 가뭄 속 단비와 같다. 사람 사는 세상 속에서 누가 노동자이고, 누가 자본가이고는 중요하지 않다. 싱거운 말일지 모르지만 모두가 사람이기 때문이다. 정택용은 자본의 이익만을 좇는 현실에서 핍진한 삶을 사는 사람들이 소외되는 아픔을 알렸다.

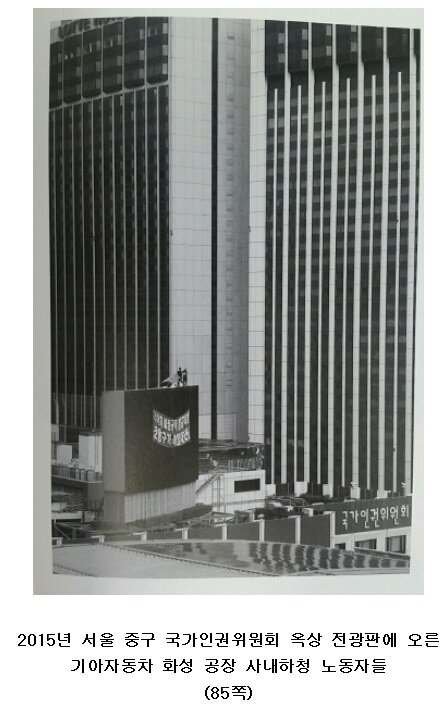

사진은 상징이다. 우리는 지금 국가인권위원회 옥상 전광판 위에 서 있는 노동자들의 모습을 보고 있다. 그들을 둘러싸는 듯한 거대한 빌딩의 이미지는 강렬하다. 노동자들과 빌딩은 각각 난쟁이로 상징되는 못 가진 자와 거인으로 상징되는 가진 자 사이의 갈등을 내포하고 있는 기호다. 개발지상주의 망령이 떠도는 지금, 평범한 사람들의 일상은 돈벌이의 욕망에 사납게 찢겨버리고 있다. 원래 그렇게 살아왔듯이 앞으로도 조용히 살고 싶다는 사람들의 소박한 소망이 희미해져가고 있다. 지금 이 순간에도 얼마나 많은 순하고 약한 사람들의 작은 항거들이 무시되고 있는가. 만약 이 사진에 노동자들이 외치는 소리가 들린다면 당신은 타인의 고통을 이해하는 좋은 사람이다.

타인의 고통을 이해한다면 타인의 사회적 위치가 어디에 있든, 자신이 무슨 일을 하든 중요하지 않다. 하지만 우리 사회 속 '사람'은 여전히 너와 나를 구분하고 '나만 아니면 된다'는 식으로 타인의 고통을 외면하고 있다. 정진석 새누리당 원내 대표는 광화문 광장의 세월호 천막은 대한민국의 부끄러운 자화상이라고 목소리를 높였다. 세월호의 비극에 직간접적 책임이 있는 정부·여당 사람들은 유족에게 죄책감을 느끼기는커녕 범죄 피의자처럼 몰아세우고, 입에 담을 수 없는 말로 무시하며 유족들을 괴롭히고 있다. 추적추적 내리는 밤비를 맞는 세월호 농성 천막의 사진은 절대로 ‘부끄러운 자화상’이 아니다. ‘지금 이 순간 한국사회에서’ 벌어지고 있는 인간적인 저항이다. 이 사진에는 '그들'의 고통을 '자신'의 아픔으로 받을 수 있기를 바라는 사진가의 마음이 담겨 있다.

《외박 : 고공농성과 한뎃잠》은 강신주의 《철학 vs 철학》보다 두 달 먼저 나왔다. 두 권 모두 같은 출판사에서 나온 책이다. 당연히 강신주의 책이 사진집보다 더 많이 팔렸다. 그런데 꼰대 같은 질문이지만, 소위 인문학이라고 불리기도 하는 철학을 공부한다 해서 이 세상을 이해할 수 있을까. 철학이 세상을 해석하는 다양한 시선의 도구인 것은 맞다. 그러나 타인의 고통에 응답하지 않는 철학이라면 거부하겠다. 타인을 사랑하는 법을 알려주지 않는 철학을 배우면 타인의 고통에 응답하는 기본적인 의식을 잃어버린다. 《외박 : 고공농성과 한뎃잠》에는 뚜렷한 사진 철학이 보이지 않는다. 사진 철학, 그게 꼭 사진으로 드러내야만 하는가. 상업적인 영상 콘텐츠와 권력에 복종한 기성 언론과 구분되는 정택용의 현장 사진은 타인의 고통에 바라보고 응답해주는 눈과 입 역할을 한다. 그래서 오늘도 묵묵히 현장을 지키고 있을 정택용의 카메라는 정말 소중하다.