-

-

책그림책

헤르타 뮐러.밀란 쿤데라 외 지음, 크빈트 부흐홀츠 그림, 장희창 옮김 / 민음사 / 2001년 2월

평점 :

오늘 3월 마지막 수요일은 ‘문화가 있는 날’. 영화는 반값 할인으로, 전시회는 무료로 볼 수 있다. 집에서 버스를 타면 1시간 이상 걸리는 대구미술관에서 그림을 구경했다. 생각보다 미술관에 관람객이 많이 오지 않아서 여유롭게, 천천히 그림을 볼 수 있었다. 어쩌면 살다보면 이런 경험을 한 적이 있을 것이다. 근사한 미술관에 가서 전시된 그림들을 볼 때, 한 그림에서 다음 그림으로 넘어가기가 무척 힘들고 아쉽다는 느낌에 젖는 그런 순간이 있었을 것이다. 한 그림 앞에 오래도록 그 그림이 주는 감동과 충격을 음미하고 싶은데 시간은 그걸 허락하지 않고 보아야 될 그림은 연이어 당신을 기다리고 있을 때.

어쩌면 ‘책그림책’이란 책이 우리에게 불러일으키는 감흥도 이와 유사하지 않을까. 책을 주제로 그린 일련의 그림들에 현재 세계 문단을 주름잡는 작가들이 쓴, 때로는 시 같은 때로는 콩트 같은 짤막한 감상문을 덧붙인 책. 하지만 이런 산문적인 설명으로는 이 책의 진가를 전혀 전달하지 못 하는 게 아닐까. 오히려 이 책은 읽는다거나 페이지를 넘긴다기보다 그림 하나하나 혹은 글 한편 한편마다 오래도록 하염없이 들여다보아야 한다.

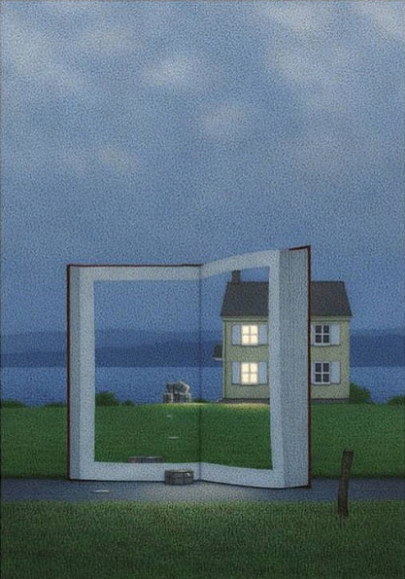

책을 대상으로 그림을 그리고 책을 주제로 쓴 글들이 우리 눈앞에 펼쳐진다. 눈 덮인 광활한 들판을 가로질러 머나먼 지평선을 향해 가는 한 남자의 머리 위에 떠 있는 책이 보이는가 하면, 지붕 위 하늘을 마치 마법의 양탄자라도 되는 양 책을 타고 비행하는 사람도 보인다. 때로 책은 길가의 천막이 되어 지나가는 사람에게 잠시 쉬어가고픈 욕망을 불러일으키기도 하고, 높이 쌓아올려져 바깥세상을 볼 수 있게 하는 받침대 구실을 하기도 한다.

환상적인 분위기가 느껴지는 크빈트 부흐홀츠의 그림은 르네 마그리트를 연상케 한다. 서로 상관없는 낯선 오브제와 풍경이 기이하게 만나면서 동시에 현실에 있는 듯한 착각을 불러일으키는 데페이즈망(dépaysement). 그림들은 모두 책―일부는 타자기나 종이―이 소재다. 달빛 아래 들판에 커다란 책을 이불처럼 덮은 소년, 푸른 평원 위에 중절모 신사가 잔뜩 쌓인 책 위에 걸터앉은 풍경, 사다리를 밟고 책 밖으로 튀어나온 책 속의 사내. 환상과 꿈이 뒤범벅된 그림들은 이렇게 묻는 듯하다. ‘당신에게 책이란, 삶이란 무엇인가.’

아까운 술을 조금씩 마시는 기분으로 책장을 넘기며 이런저런 상념에 빠져든다. 예컨대 배에 책을 가득 싣고 수평선을 향해 노 저어 가는 사람들은 과연 어디에 이르고자 하는 것일까. 그리고 강변에 놓인 책상에서 열심히 뭔가를 집필하고 있는 사람 주위에 모여든 이들은 훼방꾼일까, 아니면 조력자일까. 단순한 듯하면서도 그림은 너무나 많은 것을 말하고 상기시키고 또 상상하게끔 만든다. 책과 세상은 뫼비우스의 띠처럼 이어져 사람들은 현실에서 책으로 책에서 현실로 자유롭게 미끄러져 들어가고 나온다.

누구는 시나 소설을, 누구는 찰나의 단상과 송곳처럼 벼린 우화를 보내왔다. 이해하려 들면 점점 미로에 빠진다. 갸우뚱, 애매하고 애매하다. 근데 곱씹다 보면 뭔가 우러난다. 말로 설명할 수 없는, 어느새 온몸의 털이 솟구치는. 그 속엔 책과 인생 위에 펼쳐진, 세상과 우주가 있다.

‘텍스트 바깥은 없다’라는 한 철학자의 말을 원용하자면 책의 안과 바깥의 구분은 사실 무의미하다. 자율적이라 믿는 당신의 모든 행동이 실은 책에 쓰인 한 단어 한 문장에 지나지 않을 수도 있으며, 사람의 일생이라는 게 기껏 높이 쌓아올려진 한 무더기의 책일 수도 있다. 책 속의 그림 속의 여인을 보는 당신을, 지금 누군가, 당신이라는 그림이 그려진 책 바깥에서 지켜보고 있지 않다고 누가 장담할 수 있을 것인가. 당신은 책을 통해 세상을 보지만, 혹은 보고 있다고 믿지만 그 세상이 곧 하나의 거대한 책이라면 그 책을 펼쳐들고 읽고 있는 이는 과연 누구일까.

어린 시절 한 권의 책이 손에 들어오면 당신은 그걸 마음 놓고 읽을 수 있는 장소를 찾아 어디론가 숨곤 했다. 이제 어느 정도 나이를 먹은 나는 알게 되었다. 이 세상 어디에도 그런 나만의 장소는 없다는 것을, 그리고 우리가 책을 읽듯 그런 우리 또한 어느덧 읽혀지고 있는 중이라는 것을.

그들에 따르면 책은 모든 것이면서 아무것도 아니다. 책 속에서 열리고, 책 속에서 갇힌다. 각성과 혼돈의 공존. 그렇기에 책은 고맙고도 무섭다. 빌딩만큼 쌓아올려진 책 위에 홀로 선 남자 그림을 받은 체코 출신 작가 이반 클리마도 그 양면성을 훑는다.

“이는 책이라든지 다른 모든 사물들의 경우에 있어서도 피할 도리가 없는 것이다. 감당할 수 있는 숫자와 통제할 수 있는 범위를 넘어선다면 말이다. 그건 거리의 자동차든, 신발장의 신발이든 아니면 하늘의 별이든 마찬가지다. 그것들은 우리가 사랑스러운 눈길로 쳐다보는 친구에서 우리를 자기들 사이에 파묻어 버리는 적으로 변하는 것이다.”

인생의 답은 책에 있지 않다.