-

-

우리 한시 삼백수 : 7언절구 편 ㅣ 우리 한시 삼백수

정민 엮음 / 김영사 / 2013년 12월

평점 :

Scene #1 시비성(是非聲)으로 둘러싸인 세상에서 살아가는 법

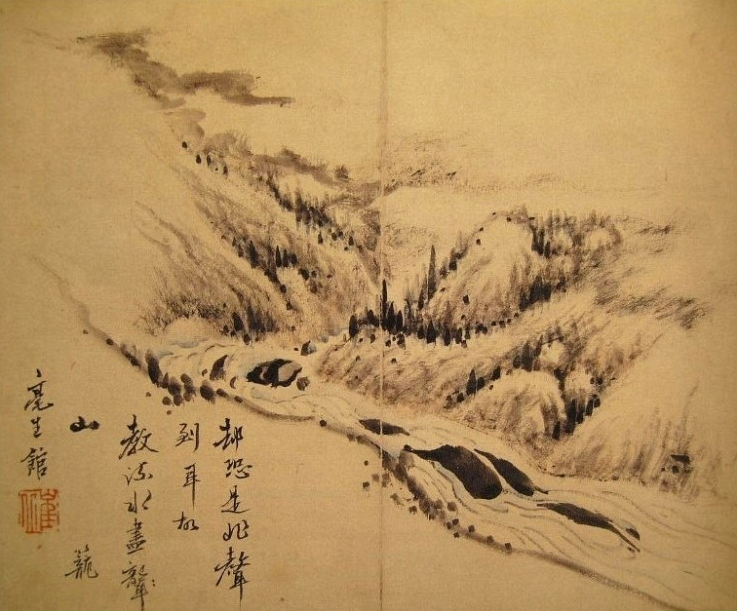

최북 「계류도(溪流圖)」 연대 미상

조선시대 후기의 화가 최북은 이 시의 후반부를 첫 글자 ‘상(常)’만 ‘각(却)’으로 바꿔,

가야산 홍류동 계곡을 그린 「계류도(溪流圖)」의 화제(畵題)로 삼았다.

미친 물결 쌓인 돌 묏부리를 울리니

지척서도 사람 말 분간하기 어렵구나.

올타글타 하는 소리 내 귀에 들릴까봐

흐르는 물 부러 시켜 산을 온통 감싼게지.

狂奔疊石吼重巒

人語難分咫尺間

常恐是非聲到耳

故敎流水盡籠山

(최치원, 題伽倻山讀書堂 / 가야산의 독서당에 쓰다, 14쪽)

최치원을 좋아한 적이 있었다. 그의 재능이 좋았고, 그의 고독이 좋았고, 그의 시가 좋았다. 망해가는 신라의 재건을 위해 노력했으나 신분의 벽에 가로막혀 좌절하고 가야산에 은거한 그의 삶이 좋았다. 시비(是非)하는 소리가 싫어 바위 사이를 울리며 흐르는 물로 차단해버리고 그 고독 속에 파묻힌 그의 결정을 부러워한 적이 있었다.

지금도 세상에는 수많은 언어들이 흘러 다닌다. 내가 내뱉은 언어, 내가 듣는 언어, 내가 주울 수 있는 언어, 내가 버린 언어. 세상은 바야흐로 언어의 천국이다. 내가 내뱉은 언어로 타인에게 상처를 주기도 하고, 내가 듣는 언어로 인해 내가 아프기도 한다.

그런데 이제는 가능하면 모든 언어들을 있는 그대로 만나려고 노력한다. 그 언어가 시(是)하는 것이든, 비(非)하는 것이든 그 모두를 내 속에 받아들인다. 지난 시간과는 달리 내 속에 들어온 시비성(是非聲, 옳으니 그르니 하며 다투는 소리)은 아주 자유롭게 내 속을 흘러 다닌다. 흐르는 물소리로 시비성을 막아버린다고 시비성 자체가 사라지는 것은 아니다. 가장 중요한 것은 ‘시(是)’가 반드시 ‘시(是)’인 것도 아니고, ‘비(非)’가 반드시 ‘비(非)’인 것도 아니다. ‘시(是)’가 ‘비(非)’로 변하기도 하고, ‘비(非)’가 ‘시(是)’로 바뀌기도 한다.

하지만 ‘시비’ 모두가 상대적이라고 결정해버린다면 삶은 미궁으로 빠진다. 삶은 끊임없는 ‘시비’의 판단으로 이루어지기 때문이다. 그것을 가치관이라 부를 수도 있겠다. 그러면 무엇으로 ‘시비’를 결정할 수 있을까? 상대적이라는 것은 개인의 가치판단이다. 개인을 넘어 집단을 대상으로 할 때 거기에 절대적인 판단의 기준이 생긴다. 어쩌면 그렇게 만들어진 것이 도덕이고 법일 것이다. 우리가 도덕이나 법을 지켜야 하는 이유가 거기에 있다. ‘시비성’이 들린다고 흐르는 물소리로 그 소리를 외면하는 것이 능사가 아니다. 그 소리와 만나야 한다. 그리고 소통해야 한다.

Scene #2 아름다워 슬픈 여강, 어쩌면 다시 볼 수 없는 그림

천지는 가이없고 인생은 덧없거늘

호연히 돌아갈 뜻 어디로 가려 하나.

여강 한 굽이 산은 마치 그림 같아

반쯤은 그림인 듯 반쯤인 시인 듯.

天地無涯生有涯

浩然歸志欲何之

廬江一曲山如畵

半似丹靑半似詩

(이색, 麗江迷懷 여강에 마음이 심란하여, 108쪽)

여강(남한강)을 끼고 있는 경기도 여주 땅의 아름다움을 이만큼 잘 나타낸 시가 또 있을까. 고려 말의 대학자요 정치가였던 목은 이색은 자신의 고향인 여주를 이렇게 노래했다. 여주에서 그림 같고 시 같은 아름다움을 보여주는 것이 바로 여강의 풍경이다. 한반도의 중앙을 흐르는 남한강이 여주를 감고 돌면서 비로소 여강이란 이름을 얻는다.

조선시대까지만 해도 충청, 강원은 물론 영남지방에서 거둬들인 세곡을 실어 나르고, 한양으로 가는 길손들이 지나가는 교통의 요지였다. 이런 강줄기를 여주 사람들은 ‘여강 백리길’이라 부르며 자랑스러워했다. 언제나 사람과 풍성한 물자로 흥청거렸던 이곳도 철도와 고속도로의 등장에 잊힌 강이 되어버렸다.

4년 전에 여강은 ‘4대강 살리기’ 사업의 핵심 구간이 되면서 찬반 세력이 첨예하게 맞선 곳이었다. 강 생태계 파괴로 환경재앙을 초래할 것이라며 환경운동단체들을 중심으로 반대운동이 벌어졌고, 공사로 파괴되는 현장을 직접 보려는 시민순례단의 답사 발길이 이어졌지만 이에 아랑곳없이 공사는 진행되었다. 지금쯤이면 여강의 그림은 반쯤은 콘크리트이고, 반쯤은 식당일 것이다.

여강길은 철 따라 다른 아름다움을 전해준다. 물수제비를 뜰 수 있고 동물발자국과 희귀식물도 찾을 수 있으며 강을 울리는 메아리도 들어볼 수 있다. 자갈길과 모랫길, 억새길, 늪지길이 번갈아 나오는 그 길을 걸으면 이야기가 있고 유적도 있다. 그리고 눈물도 난다. 이름에 걸맞은 아름다움 모습을 되찾을 수 있을까. 어쩌면 다시 볼 수 없을 것 같은 불안감에 심란하다.

Scene #3 연밥 던지고 임도 보고

문혜정 「연곷 이야기 1」 2008년

가을날 맑은 호수 옥 같은 물 흐르는데

연꽃 깊은 곳에 목란배를 매어두고.

임 만나 물 저편에 연밥을 던지고는

행여 남이 봤을까 봐 한참 부끄러웠네.

秋淨長湖碧玉流

荷花深處繫蘭舟

逢郞隔水投蓮子

遙被人知半日羞

(허난설헌, 採蓮曲 / 연밥 따는 노래, 324쪽)

가장 더운 여름날 새벽에 피어나서 밤이면 꽃잎이 닫히기를 3~4 일간 계속 되는 연꽃은 더러운 진흙 속에서도 더러움에 물들지 않고 가장 깨끗하게 피어난다. 흔히 연꽃을 한 꽃 받침에서 두 송이가 핀다 해서 부부간의 금슬을, 연밥에는 씨가 많아 다산을, 연밥의 씨는 수백 년 동안 생명을 유지해서 장수를 의미한다.

이와 같이 군자를 의미하고 절개를 뜻하는 연꽃도 한편으로는 사랑을 의미하기도 한다. 연꽃이 심어져 있어 연밥을 따는 연못은 남녀가 자연스럽게 만나 사랑이 무르익는 장소였으며 ‘연밥도 따고 임도 본다’는 대표적인 꽃이다. 연밥(蓮子)을 던져주는 것은 사랑 고백을 의미한다. 정민 교수의 해석대로 ‘연자’(蓮子)의 동음이의어 ‘憐子’로 읽으면 ‘그대를 사랑해요!’라는 의미로 읽을 수 있다. 부끄럽지만 임을 위해서 자신의 감정을 과감하게 표현하는 구절이 뛰어나다. 사랑에 빠진 여인의 두근거림을 느낄 수 있다.

그러나 그녀는 평생을 사랑으로 갈망하고 꿈꾸었지만 단 한 번도 연인을 가져보지 못했고, 지아비의 사랑도 받지 못했다. 난설헌의 문학적인 성취의 뒤편에는 더할 수 없는 비극적인 삶이 자리 잡고 있다. 단지 여성이라는 이유만으로 재능을 펼칠 기회조차 허락되지 않던 당시의 시대 분위기에다, 기생집을 전전하던 남편, 그리고 재주를 질시하던 시어머니와의 끝없는 불화, 그리고 두 자녀의 죽음. 그녀의 삶은 질곡과 고통의 연속이었다. 그 한(恨)을 난설헌은 시로 옮겼다. 아름다운 연꽃잎은 기억할까, 여인의 눈물을. 진흙 속에 활짝 피는 연꽃잎을 만나면 시대와 불화했던 한 여인의 비극적인 삶과 못다 핀 사랑을 기억해야겠다.

Scene #4 종소리보다 묵직하게 울리는 독립의 의지

사방 산 감옥 에워 눈은 바다 같은데

찬 이불 쇠와 같고 꿈길은 재와 같네.

철창조차 가두지 못하는 것 있나니

밤중의 종소리는 어디에서 오는 걸까.

四山圍獄雪如海

衾寒如鐵夢如灰

鐵窓猶有鎖不得

夜聞鐘聲何處來

(한용운, 雪夜 / 종소리, 612쪽)

김광균의 ‘설야’는 ‘머언 곳에 여인의 옷 벗는 소리’로 귀를 열게 하지만, 한용운의 설야는 몇 겹으로 갇힌 감옥 속에서 듣는 종소리로 귀를 당긴다. 안 그래도 감옥인데, 사방에 눈이 하염없이 쌓여, 갇힌 마음을 다시 섬으로 가뒀다. 외롭고 슬픈 마음에 이불도 이루 말할 수 없이 싸늘하고 꿈마저 으스스하다. 그런 가운데 문득, 가둔 울타리 모두 풀고 자유롭게 오가는 것이 있다. 저 종소리의 놀라움. 철창도 가두지 못하는 게 있다. 종소리를 가두지 못한다면, 마음인들 어찌 가둘 수 있으랴.

1919년 3.1 독립만세운동을 주도했다는 죄로 서대문형무소에 갇힌 만해 한용운 선생은 변호사를 대지 말고, 보석을 요구하지 말 것을 주변에 당부했다고 한다. 그가 수감 중 지은 시 '설야(雪夜)'는 꿈마저 재가 될 정도로 혹독한 감옥에서 한 밤 종소리를 들으며 느낀 비감한 심사와 독립에 대한 의지를 보여준다. 몸은 가둘 수 있어도 자유와 독립의 의지를 가두지는 못한다는 그 기개가 미명의 종소리보다 묵직하게 울려온다.

돌아온 봄에 꽃은 피고, 회복한 땅엔 새살이 돋았다. 아픔은 사라졌고, 흉터는 남았다. 남은 역사의 흉터가 부끄럽다고 외면하거나 거짓으로 미화할 수는 없다. 더욱 혹독한 아픔을 다시 겪을 수 있기 때문이다. 새벽 옥중에서 뽑아 올린 이 시가 아무리 드높은 예술로 승화된 절창(絶唱)이라 할지라도, 이런 절창은 결코 두 번 보고 싶지 않다.