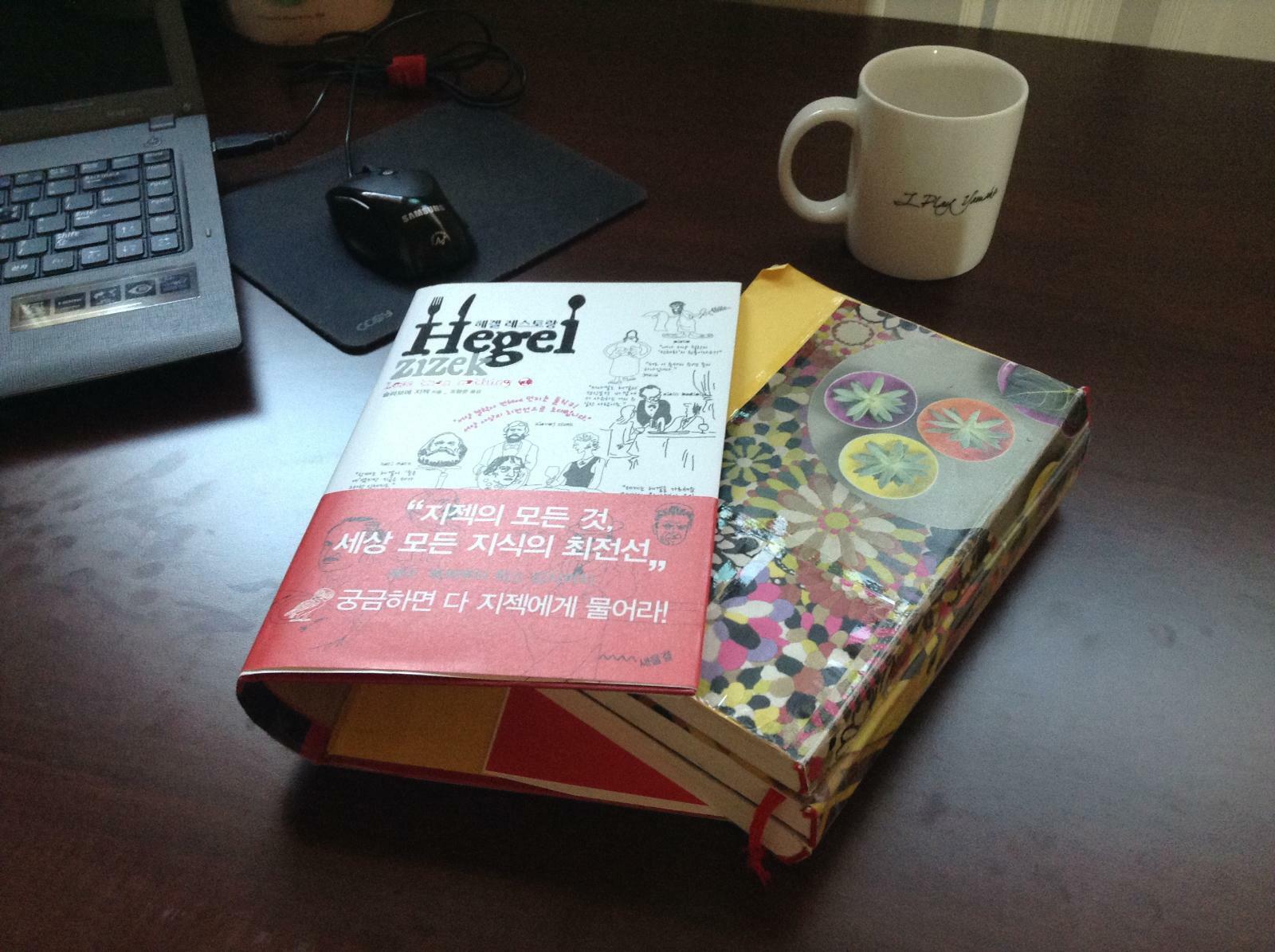

『헤겔 레스토랑』과『라캉 카페 』세트가 도착한 것이 8월 7일이니

두 달이 넘어서야 겨우 한 권을 다 읽었다.

『헤겔 레스토랑』이 895쪽에서 끝나고, 하드 커버니 꽤 무거운 편이다. 그래서 늘 하는 것처럼 이렇게 분철했다.

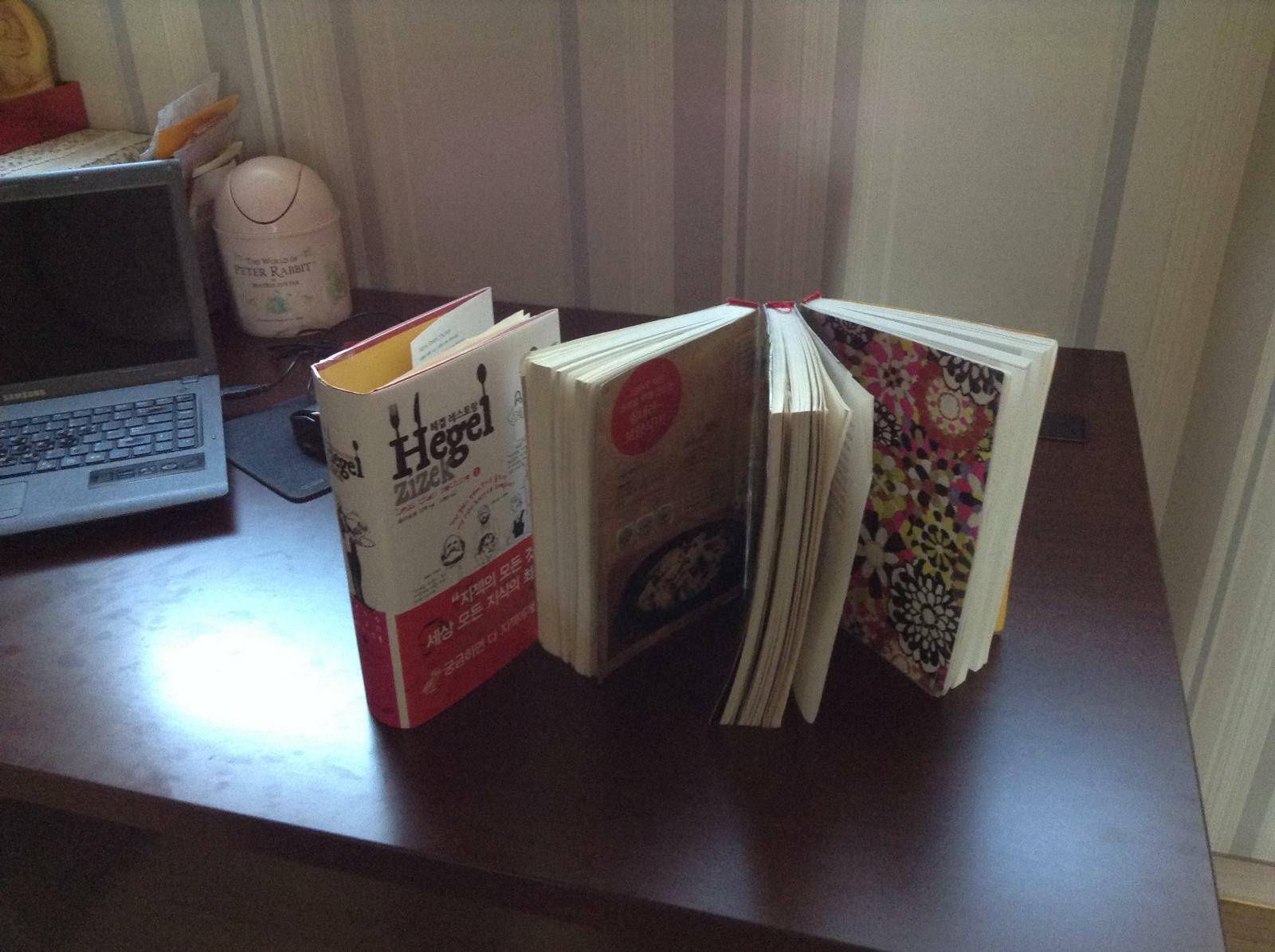

책을 나누는 것은 생각보다 쉽다. 그냥 문구용 칼로 몇 번 그으면 잘 떨어져 나온다. 깨끗하게 잘라내면 낱장으로 떨어져 나오는 것도 거의 없이 잘 붙어 있다. 괜찮은 잡지 사진 뜯어내서 표지 대신 입히면 작은 책 한권이 된다. 이렇게 나눠 세 권을 만들었다.

다 읽고 나면 넓은 테잎으로 다시 붙여 표지 속에 끼워 넣으면 된다. 물론 조금 더 두툼해져 표지 바깥으로 삐죽 튀어나오지만, 가지고 다니며 읽기에는 좋다. 책을 아끼는 분들이 보시면 눈살을 찌푸리지만 뭐 ㅎ. 책으로 서가를 꾸밀 욕심이나 취미나 심미안 같은 것은 예전에 버렸거나 애초에 없었다.

『헤겔 레스토랑』은 생각 보다는 잘 읽혔다. 너무 어렵지 않을까 잔뜩 긴장했지만, 지젝의 다른 철학서 보다 더 어렵지는 않았다. 『부정적인 것과 함께 머무르기』나 『그들은 자기가 하는 일을 알지 못하나이다』, 『시차적 관점』보다 차라리 쉬운 편이다. 그래도 지젝의 책들을 꼼꼼이 읽어 온 덕에 이제 꽤 익숙해져서 그런지도 모르겠다. 그렇다고 쉽다는 얘기는 물론 아니고 ㅎ;

각 장과 절들의 제목을 하나로 엮어서 전체적인 논지를 그려가며 읽고 싶었지만 여전히 그것은 어렵다. 가령 <6장, 실체로서 뿐만 아니라 주체로서도> 에서 지젝이 주장하는 것이 무엇인지 말해 보라고 하면, 여전히 앞이 캄캄하다. 왜 지젝은 '구체적 보편성' → '헤겔, 스피노자....그리고 히치콕' → '헤겔적 주체' → '절대적 앎' → '이념의 변비' → '나, 즉 동물' 이란 순으로 6장의 각 절들을 구성했는지, 이것이 헤겔의 "실체로서 뿐만 아니라 주체로서도"를 설명하는데 어떤 개연성을 갖는지, 그런 것들이 매끄럽게 이어지지 않는다.

예전에는 한 문장 한 문장의 의미를 쫒아가는 것도 벅차 그런 생각은 애초에 해보지도 않았지만, 조금 익숙해지고 나니 앞, 뒤도 좀 맞춰보고 싶고, 제목을 보면 요점도 생각나고 그랬으면 좋겠다 싶다. 욕심이지만 ㅎ.

이 책은 원래 『Hegel : Less than nothing』이란 한 권의 책을 두 권으로 나누어 출간한 것이라, 『라캉 카페 』는『헤겔 레스토랑』의 7장에 이어 8장부터 14장까지로 구성되어 있다. 라캉에 관한 책이라기 보다는 라캉을 통해 헤겔을 읽는 책이 될 것이다. 그래서 『라캉 카페 』를 올 해 안에 읽고 나면, 이제 지젝의 눈이 아닌 다른 철학자들의 눈으로 헤겔을 읽어보고 싶다. 아직 헤겔 원전을 읽을 자신은 없고. 예전에 『정신현상학』을 읽을 때, 참 무참했다. 책장을 넘기기는 하는데, 도통 이해를 못했다. 좋은 입문서나 비평서를 좀 더 읽고 다시 도전해야 할 듯 하다. 지젝이 해석하는 헤겔은 정통이 아니라고 그렇게들 비판하시니, 정통 해설은 무엇인지도 궁금하고.

갑자기 어릴 때 엄마가 하던 말이 생각난다. "책 읽으면 밥이 나오니 돈이 나오니!" 그 때는 엄마만 몰랐지 나올 것이 있었다. 그것이 바탕이 되어 대학가고 알바하고 취직하고 했으니까. 전공과 직접 관련은 전혀 없지만. 그런데 지금은 그렇다. 이렇게 지젝을 그리고 헤겔을 읽어 어디에 쓸까.... 남편이 가끔 의아한 눈으로 쳐다본다.