[오마이뉴스 곽진성 기자]

사랑의 감정은 아름답다. 머릿속이 한 사람으로 가득 찬다. 심장은 두근두근 뛴다. 그 혹은 그녀 가까이 다가서지 못하면 죽을 듯한 감정에 사로잡힌다. 사람들은 말한다. 이것이 바로 사랑이라고.

그렇기에 그런 사랑의 모습을 담아내는 것은 결코 기교나 기술 같은 게 아니다. 사랑은 진실함 그 자체이다. 그림은 그런 사랑의 순간을 포착, 담아낸다.

화가가 담아낸 순간은 그래서 빛나고 진실하다. 화가들은 자신이 경험했던 사랑을 그림 속에 달게 녹여냈다. 그리고 그 그림들은 후에 사람들에게 수도 없이 회자되는 명작이 되었다.

박정욱이 쓴 <그림 속 연인들>은 그런 명작들에 등장하는 연인의 이야기다. 파울로와

프란체스카를 비롯

에로스와 프시케,

나폴레옹과 조제핀 등 많은 연인들이 바로 그 주인공이다.

그중에는 소설 속 허구의 인물도 있고 실존 인물인 사람도 있다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 그림 속 그들은 한결같이 충만한 사랑의 감정을 노래한다는 것이다.

그래서일까? 사랑하고 있다는 느낌을 주는 명작들은 보고 있는 것만으로도 즐거움을 준다. 그림 속의 연인들의 모습은 행복 그 자체이니까, 윌리엄 호가스의 '연인', 그리고 자크 루이 다비드의 '파리스와 헬레나'를 보면 그림 속 연인들의 행복감에 보는 이의 마음도 덩달아 즐거워진다.

하지만 비단 연인들의 사랑에 행복만이 자리 잡았던 것은 아니다. 사랑이란 테두리 안에 내재된 갈망, 이별, 그리움, 염원, 질투심 같은 것들은 언제나 사랑의 행복함을 위협한다.

| |

|

|

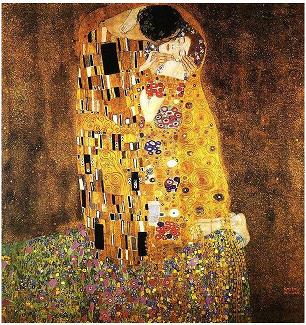

| ▲ 구스타프 클림트 <키스> |

|

| ⓒ2006 클림트 |

구스타프 클림트의 '키스' '완성' 그리고 '기다림'은 사랑에 대해 애절하고 간절한 느낌이 들게 만든다. 그림이 주는 강렬성, 그리고 인물과 한 몸을 이루는 그림의 배경 탓일까? 아니면 우리 가슴 속에 끓어오르는 사랑의 애절함 때문일까? 저자는 이에 대해 이런 설명을 한다.

사랑을 하면 세상은 갑자기 다른 빛을 띄기 시작하고 추상의 색으로 물든다. 마치 긴 외투처럼 그 색은 우리를 감싸고 일상적인 의식을 서서히 증발시켜 버린다. 마침내 우리는 그 추상적 색에 취해 자신을 까마득하게 잊어버리는 황홀한 순간을 맞이하게 된다.

-p36.저자는 그림 속 연인들이 나누었던 사랑의 여러 감정을 잘 풀어서 이야기해 준다. 저자의 이런 유려한 설명은 미술에 대한 폭넓은 이해에서 오는 것일 것이다. 그림의 감흥을 언어의 상태로 바꾸어내는 저자의 노력 앞에 그림 속 연인, 그리고 그 그림을 그려낸 화가가 바로 가까이 있는 듯하다.

이별의 순간을 담아낸 그림들도 있다. 여기서 말하는 이별이란 영원히 만날 수 없는 죽음, 사랑하는 이를 떠나보내는 아픔을 담은 그림들이다. 안 루이

지로 데 트리오종의 '이탈리아 장례식', 자크 루이 다비드의 '

헥토르의 시신에 대한 안드로미크의 고통과 후회' 그리고 프랑수아 페리에의 '플루톤과 프로세르핀 앞의 오르메우스'다.

사랑하는 에우리디케가 뱀에 물려죽자 오르페우스는 아내를 되찾으려고 하계로 내려간다. 지옥의 신과 담판을 벌여 에우리디케를 지옥에서 꺼내 데려왔지만 안타깝게도 마지막 순간에 에우리디케를 돌아보는 실수를 저질러 그녀는 지옥의 문턱에서 돌이 되고 만다. 슬픔에 잠긴 오르페우스는 죽은 뒤에 다시 저 세상으로 에우리디케를 찾아간다. 사랑은 어느 한족이 죽는다고 끝나는 것이 아니다. 죽음의 저 너머까지 사랑은 함께 한다.

-p207.-'플루톤과 프로세르핀 앞의 오르페우스'는 사랑하는 연인을 구하러 지하세계로 달려간 오르페우스의 한줄기 희망이 비친다. 오르페우스가 지하세계에서 아름답게 노래 부르는 광경, 슬프고도 애절한 그의 노래가 들려오는 듯하다. 죽음마저 넘나들었던 연인과 그들의 사랑을 그려낸 그림, 그 뜨거운 상상으로 가슴 벅찬 명작 속 연인들이 탄생했다.

<그림 속 연인>들은 이렇듯 사랑의 다양한 광경을 보여준다. 찬란히 사랑했던 연인들을 보는 순간 그것은 더 이상 옛 과거의 명작이 아니다. 그 연인들의 모습에는 사랑하고 있고, 또 사랑해야 하는 우리의 자화상이 깊게 자리 잡아 있기 때문이다.

/곽진성 기자