#1. 중년의 골목

여행의 후유증에서 아직 벗어나지 못한 나는 좀처럼 맘을 잡지 못하고 있는 실정이다.

혹시 오월은 어디서나 눈이 부셔 더욱 내 자리를 찾지 못하는 것은 아닐까.

집앞에 제주도에서 본 철쭉꽃이 활짝도 벌어졌다.

저들이 지고나면 이제 언제라도 여름이 처들어오겠지.

내 나이 마흔하고도 이년 째다. 생각할수록 얼마나 신기한 일인가.

어제 우연히 나보다 여섯살 많은 프랑스 여배우의 영화에 마음이 싱숭생숭하다.

<사랑을 카피하다. Copie Conforme, Certified Copy >

빨래가 널려있는 고풍스런 골목이 이탈리아 투스카니 지방이다. 그래, 빨래는 저렇게 시골 뒷골목에 청승맞게 매달아야 제 맛이다. 기억해보지만 영화에서 저 두사람은 절대 옷을 바꿔입지 않았다. 하루동안 벌어진 만남이니 당연할 터이다. 저들이 하루만에 영화를 촬영하진 않았을테니 저들도 지겹지 않았을까. 글쎄, 저들의 옷차림이 영화 끝무렵에 마치 내 옷처럼 편안하게 느껴진 건 무슨 조화란 말인가.

저들이 만난 사연은 우리 같은 책벌레로선 꽤 자극적이다. 남자는 영국의 작가인데 ‘공인된 복제품(Certified Copy)' 이라는 책의 출간을 기념하기 위해 강연차 이태리에 들른 것이고 여자는 골동품 가게를 운영하며 시니컬한 남자아이를 혼자 기르는 싱글맘이었단다. 그러니까 저들은 강연회에서 작가와 독자로 첫만남을 가진 것이다. 작가는 '질좋은 복제품도 원본처럼 가치있는 것'이라고 진짜만을 취급하는 여자의 신경을 건드린다. 영화초반부터 원본의 가치와 복제품의 가치를 진지하게 질문하는 이런 설정. 당연히 의미심장한 프랑스 영화인줄 알았으나 감독은 이란감독이었다. (거장이란다) 허긴, 이 영화로 줄리엣 비노쉬는 칸느 영화제 여우주연상을 거머쥐기도 했으니.

저들이 이태리 시골골목을 돌고 돌며 거리자체가 박물관이라는 이태리에서 '오리지널'과 '카피'작품을 스쳐가며 나누는 대화는 뭐랄까, 영화같지 않고 한편의 근사한 단편소설을 읽어가는 느낌이었다. 그중에서 작가라는 남자가 로마시대 오리지널도 원래는 아름다운 여인의 모습을 카피한 것 아니냐는 자기작품의 변호성 질문은 우리에게 진짜와 짝퉁의 차이와 더불어 진짜가 짝퉁보다 더 가치있다는 상식을 다시금 생각케 하였다.

이들이 어쩌다가 15년된 부부행세를 하게되고 또 그러다가 진짜부부처럼 칼날을 드러내고 감정의 싸움에 휘말릴땐 도대체 저들이 원래 부부였나 하는 생각도 하게했다. 가짜도 성격이 부여되면 가치가 생긴다는 말 아닌가. 대충 카피로서의 오리지널리티? 의 정당성? 어쩌면 남자는 자신의 책 제목처럼 가짜부부의 시간을 체험하게 된 것이다. 그런데 난, 영화가 던지는 이런 진지한 질문들보다는 그저 사십대 후반의 나이에 접어든 쥴리엣 비노쉬의 자연스런 매력에 눈물이 날 지경이었다. 내가 저 여자의 영화 '퐁네프의 다리'와 '블루'에 끄덕이던게 그러니까 십오년도 더 되었는데 그 사이 저 여자는 더욱더 근사하게 늙어가고 있었던 것.

6년 뒤에 내가 저런 모습일 수 있을까. 내 중년의 골목길이 이태리 어느 시골지방은 되지 못할지언정,

저렇게 우아하고 당당한 발걸음일 수는 있을까.

꽃이여, 좀 더 오월을 견디시게.

오월이여, 꽃을 좀 더 기다려 주시게.

#2. 그때 그 음악

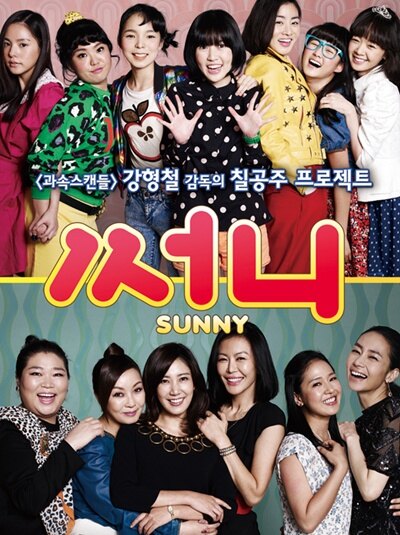

시사회때부터 재밌다고 소문이 난 영화 '써니'를 보고 왔다.

<써니, 감독 강영철, 유호정, 진희경, 홍진희>

딸아이와 같이 보느라 창피해서 울지는 못했지만 아....

저것은, 저들은,

지금으로부터 25년 전 우리 학교, 그녀석들의 이야기가 아닌가.

(홍진희만빼고 저들은 모두 내 또래였다...)

지난 달에 '젊음의 행진'이라는 뮤지컬을 보고는 완전 때아닌 80년대 노래를 다운받느라 딸아이와

법석을 떨었건만, 이 영화에 등장하는 종로 난투극 현장의 배경음악, 조이의 터치 바이 터치(스펠링 생략ㅋ)는

아하의 테이크 온 미(이하생략) 와 더불어 하도 들어서 (테잎이 늘어진 관계로)제대로 된 테잎을 가지고 있는 녀석들이 하나도 없었던 그때 그 음악이었다.

갑자기 친구들이 보고파서 나는 입술을 꼭 깨물었다.

얼마나들 늙었을까. 저들처럼 누구누구는 대기업(까지는 아니더라도 튼실한 중견기업)에 시집가서 사모님 소리 들을 터이고,

또 누구는 연극한다고, 미스코리아 한다고 했었는데...(아, 이름대고 싶다. TV에 나오는 내 모든 동창들이여)

나도 한때는 카리스마 죽이는 투사형 반장이기도 했었는데....

하필, 젠장

내일은 스승의 날이란다.

담탱이여, 부디 오래 사시길.

언젠가 성공(?)하면 내 한번 꼭 찾아갈께요 ....

#3. 돌아오는 길에

서점가서 들쳐보지 않았더라면 절대 사지 않았을 책을 사들고 왔다. 아...얼마전 러셀의 베스트만 모아놓은 책을 원없이 비판해 대었건만 이 책도 달라보일 건 없는 명언집인데 나는 그만 몇 페이지 읽다가 다리가 아파 그냥 앉아서 맘 편하게 보려고 지갑을 열고 말았다.

그런데 썩, 인용문으로 유용하다. 이제부터 서평쓸 때 본전뽑기 위해 니체는 이렇게 말했다고 꼭 쓰고 말테다. (이 무슨.... )

내 발걸음을 좌석에 앉혀버린 문장을 옮겨본다.

"당신은 어떠한 일에 책임을 지려 하는가. 무엇보다 자신의 꿈의 실현에 책임을 지는 것은 어떠한가. 꿈에 책임질수 없을만큼 당신은 유약한가? 아니면 용기가 부족한 것인가? 당신의 꿈이상으로 당신 자신인 것도 없다. 꿈의 실현이야말로 당신이 가진 혼 힘으로 이루어내야 하는 것이다."

이 시인의 근황이 궁금해서 이 책도 샀다.

정말로 시집이 놓여진 매대에 골라들 책이 없어 유감이었다.

시집은 출판계의 트로트? 대략 십년은 베스트 셀러란다.

영어로 된시는 감이 잘 와닿지를 않는데

이 시인의 해석에 귀기울이고 싶다.

봄이 다 가기전에 한권은 시집을 사리라 마음먹었는데 결국 나는

신간을 고르지 못하고 또 옛날로 달려간다.

여행 다녀온 후로 내 감성이 말랑말랑 해진 느낌이다.

아..드뎌 내일은 임재범의 노래를 들을 수 있다.

나는 왜 그들의 노래만 들으면 눈물이 나는 것인지,

중년의 봄이 가고있다.

비노쉬, 써니, 최영미....그리고 니체를 가득안고 주말을 견뎌볼테다.