기자의 품격

기자의 품격

사과의 품격

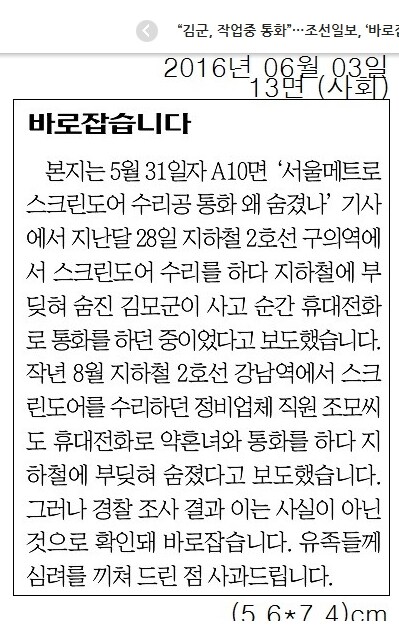

노인 한 명이 죽으면 거대한 도서관 하나가 사라지는 것과 같고 청년 한 명이 죽으면 작은 우주 하나가 사라지는 것과 같다는 말을 들은 적 있다. 문학적 표현으로 과장이 팔 할이지만 노인의 지혜와 청년의 우주'라는 비유가 틀린 말은 아니다. 선량한 시민이 억울하게 죽어나가는 것은 자본주의적 시각으로 해석해도 큰 손해'다. 조선일보는 5월 31일 자 신문에서 안전문과 전철 사이에 끼여 분골/粉骨 되고 쇄신/碎身 된 청년의 죽음을 두고 " 작업 도중 딴짓(사적 통화) " 을 하다 죽었다며 훈계하는 기사를 전송했었다. 애도는 없고 책임만 추궁하는 기사였다. 이 < 픽션 > 은 다음날 바로 반박되었다. < 팩트 > 는 조선일보가 작성한 소설'과는 전혀 달랐다. 삼 일 뒤, 정정 보도 기사'가 작성되었다. 인상적인 구절이 있다. " 작년 8월 지하철 2호선 강남역에서 스크린도어를 수리하던 정비업체 직원 조모씨도 휴대전화로 약혼녀와 통화를 하다 지하철을 부딪혀 숨졌다고 보도했습니다. " 나는 이 짧은 문맥에서 전체적인 맥락을 놓쳤다. 왜, 구의역 스크린도어 사고를 이야기하면서 강남역 스크린도어 사고를 끼워넣은 것일까 ? 그렇다면 강남역 스크린 도어에 대한 팩트'도 픽션'이었다는 소리일까 ? 그런 것 같다. 맥락을 보면 구의역 스크린도어 사고와 강남역 스크린도어 사고는 모두 사고 당시 노동자의 부주의( 휴대 전화 사용 )에 의한 사고는 아니라는 뜻으로 해석된다. 방귀가 잦으면 똥을 싸듯이, 기사를 작성할 때 팩트 체크가 생명인 기자가 잘못된 정보를 연쇄적으로 이어붙였다면 ? 사실과는 다른 추측성 기사는 대문짝만하게 쓰지만 정정 보도는 소문짝만하게 써내는 수법은 조선일보 특유의 레이아웃. 여전히 빛난다. 변방의, 꾀죄죄한, 쥐꼬리만한, 한모퉁이 조각 기사(오보 정정 기사)를 읽는 사람이 얼마나 될까 ? 당연히 독자는 잘못된 정보는 기억에 남고 바른 정보는 보지 못한다. 노동자에 대해 적의를 품은 귀족 신문의 자세가 엿보인다.