아마도 초록색 표지 탓이라고 생각하는데, 이 책이 나오자마자 너무 '사고'싶었다. 르 귄이라면 사실 내가 좋아하는 작가라고 말하고 다니진 않기 때문이다. 그건 르 귄이 좋은 작가가 아니어서가 아니라 내가 르 귄의 책을 읽어본게 거의 없기 때문이었다. 그럼에도 불구하고 이 《어슐러 K. 르 귄의 말》이 왜이렇게 사고 싶었는가 생각해보니, 일단 르 귄이 하는 말은 들을 가치가 있다는 확신이 있기 때문이었지만, 초록색 표지가 너무 예쁘기 때문이었던 것 같다. 그래서 아마도 이 책을 참지 못하고 2022년 가장 마지막에 구매해버린 책으로 만들고 또 그래서 아마도 2023년을 이 책을 읽으면서 시작하게 된 것 같다. 그렇다. 이 책이 내가 2023년 1월 1일에 읽은, 2023년 첫 완독한 책이다.

르 귄에 대해서라면 이름정도만 알고 있었고 아직 책 한 권도 읽어보지 않았던 때에, 나는 《제인오스틴 북클럽》이란 영화를 보게 되었다. 아마도 '북클럽'이란 제목 때문에 선택한 영화인 것 같은데, 제목에서 추측할 수 있는 것처럼, 제인 오스틴의 책을 읽는 사람들이 나온다. 모임을 결성해 제인 오스틴의 책을 차례대로 다 읽어 나가면서 그에 대한 감상을 이야기하는 내용이 주요 토대이긴 하지만, 그 구성원들 각자의 삶 역시 영화를 통해서 보여진다. 이 영화의 가장 큰 미덕은 책 읽는 모습이 많이 나온다는 데에 있다. 그 장면들이 다 너무 좋았다. 그리고 르 귄을 알게 됐다는 것이 가장 큰 수확이다.

제인 오스틴 북클럽 멤버중에 유일한 남자 멤버가, 그 클럽의 한 여자멤버에게 관심을 갖고 호감을 표현하기 위해 제인 오스틴에 대해 관심도 없으면서 클럽에 가입한다. 그리고 제인 오스틴 책들을 충실히 읽어나가는데, 이게 다 그녀가 좋아하는 작가이며 그녀와 대화하기 위해서였던 것. 자신이 그런만큼 그녀 역시 그러기를 바라는 마음에 자신이 가장 좋아하는 작가 르 귄의 책 두 권을 그녀에게 빌려주는데, 그녀는 통 그 책들을 읽을 생각이 없는 것 같다. 아, 나는 이 여자를 좋아하는데 이 여자는 나에게 관심이 전혀 없구나, 그가 서운해하는 것은 당연하다.

그러나 영화의 마지막, 잠들기 전의 여자가 무심코 그가 빌려준 르 귄의 책을 읽게 된다. 어랏. 너무 재미있네? 그녀는 그가 빌려준책을 밤을 꼬박 새워 읽고는 이른 아침 차를 끌고 그의 집 앞으로 간다. 그녀를 발견한 그가 그녀 앞에 서자, 그녀는 '르 귄의 책을 더 읽고 싶은데 아직 서점이 문을 연 시간이 아니라서' 라고 자신이 그의 집 앞에 온 이유를 얘기한다. 그러자 그는 자신의 집에 그녀를 들이면서 우리 집엔 당신에게 빌려줄 르 귄의 책이 아주 많다고 말한다.

이 영화를 보고 르 귄을 읽는 건 너무 당연했다. 도대체 르 귄이 어떻길래 저 남자는 자기 인생작가라고 하고 저 여자는 밤을 새워 읽는 것인가! 그렇게 나는 르 귄의 책 《어둠의 왼 손》을 읽었다.

책은 좋았지만 조금 난해하기도 했다. 한 몸에 남성과 여성을 모두 가진 종족이 나오고 그들은 발정기(?) 에는 자신이 어떤 성으로 존재할지 선택할 수 있는데, 이 책을 다 읽고나자 영화속 주인공이 왜 좋아하는지 알 것 같았고 또 다른 작가가 아닌 르 귄을 좋아하는 남자사람이라니 너무 멋지다고 생각했는데, 그 후에 르 귄의 책을 더 읽진 않았다. 그러나 르 귄을 좋아하는 친구들이 내 주위에 있었고 친구들은 르 귄의 작품을 극찬했다. 덕분에 내가 사두고 아직 안 읽은 르 귄의 책이 몇 권 더 있다.

그러니까 르 귄의 말이 좋지 않을리 없다는 걸 알고 시작한 새해의 첫 독서라고 해야할텐데, 좋을줄 알았지만, 읽으면서 너무 좋아서, 아니 좋을 줄 알았지만 너무 좋잖아?! 하면서 읽게 되었다. 무엇보다 이 세상의 어딘가에서 언어와 도덕에 대해 생각하는 누군가가 존재했다는 것이 경이로웠다. 그런 사람이 존재했었다면, 그런 사람이 어딘가에 또 존재할 수도 있는게 아닐까. 인류에겐 희망이 있는거 아닐까? 나는 선, 도덕, 윤리, 악에 대해 끊임없이 생각하는 사람들이 있다면 세상이 그리 쉽게 망가지진 않을 거라고 생각한다. 이 세상이 지금만큼 존재할 수 있는 건 그 사람들 덕이라고 생각한다. 그 사람들 중의 한 명이 르 귄이 되겠구나.

네이먼: 언어가 도덕적인 질문과 맺는 관계, 이 둘 사이의 차이에 대해 듣다 보니 작가님이 하셨던 이 말이 떠오르네요. "영어를 개혁하지 않고는 사회를 개혁할 수 없다"고 하셨죠. 문장 수준의 싸움도 세상의 싸움과 본질적으로 같다고요.

르 귄: 대학 신입생 시절에 전 영어를 알기 쉽게 쓰는 것이 어떻게 정치적인 문제인지를 다룬 조지 오웰의 위대한 에세이 『나는 왜 쓰는가』중 「정치와 영어」를 읽었어요. 안으로 깊이 파고든 글이죠. 전 그냥 오웰의 말을 바꿔서 되풀이할 때가 많아요. -p.26

맙소사, 조지 오웰의 책을 사야겠네?

언어와 이해, 시도와 노력에 대한 르 귄의 말들은 정말 인상깊었다. 한 사람이 끊임없이 생각한다면 행동으로 이어지고 그 행동은 또다시 생각을 불러오는구나 싶어졌다.

네이먼: 성인이 되어서 사랑하게 된 시인으로는 누가 있나요? 소중하게 여기는 시인은요?

르 귄: 릴케를 아주 윗자리에 둬야겠네요. 도움이 필요했던 어느 여름에 매킨타이어가 번역한 『두이노의 비가』번역본을 읽었어요. 그때 제 상태가 아주 나빴는데, 그 시집에 실린 비가 몇 편이 저를 어둠에서 끌어낸 것 같다고 느껴요. 적어도 버텨내게 해준 건 확실하죠. 전 독일어를 몰라요. 그러니까 릴케와 괴테는 번역으로 마주한 다음에 왔다 갔다 하면서 짚어봐야 하죠. 보통은 저만의 형편없는 번역을 해보려고 하는데, 그러면 사전을 들고 독일어 단어를 파고들 수 있어요. 시를 읽는다는 건 아주 힘든 일이지만, 단어를 하나씩 짚어가며 읽는다면, 독일어 명사를 하나도 몰라서 모조리 찾아봐야 하고 동사는 수수께끼 같은 데다 제자리에 놓여 있지도 않으면, (웃음) 겨우 다 읽었을 때는 그 시를 제대로 알게 돼요. 자기만의 번역이 만들어지는 거죠. 그래서 제가 아는 언어는 물론이고 잘 모르는 언어도 번역하기를 좋아하는 거예요. 노자의 책이 그런 경우였죠. -p.73

아니, 세상에... 어떻게 이렇게 근사할 수가 있을까. '독일어를 몰라요' 라고 하면서, 그런데 시를 읽기 위해 사전을 들고 독일어 단어를 파고든단다. 그렇게 시 한 편을 자신의 방식대로 번역하고 나면 제대로 알게 된다니. 와 너무 멋있어서 미치겠는거다. 이 행동 자체가 너무 멋지고 이 행동에 이르게 한 생각도 좋지만, 이 행동이 주는 이미지도 너무 좋다. 머릿속에 풍경이 떠오르면 너무 아름다운 거다. 게다가 이 책에서는 르 귄의 젊은 시절부터 노년의 모습까지 여러 장의 사진이 실려 있는 터라, 르 귄이 사전을 뒤적이며 시를 번역하는 모습을 상상해볼 수 있는거다. 그게 진짜 짜릿할만큼 좋다.

아, 나도 이렇게 살아야 되는데. 모르는 언어로 쓰여진 글들을 밀어두는 일을 하지 말고, 사전을 파고 들면서 이해하려고 해야 하는데. 그것은 결국 나를 앞으로 가게 해주지 않을까? 하나의 글을 그렇게 읽고나면 나는 또 한 뼘 자라지 않을까? 아니 한 뼘이 다 뭐야, 아주 그냥 쑥쑥 자라지 않을까? 크-

독일어 뿐만이 아니다.

네이먼: 가브리엘라 미스트랄을 번역하는 일에 끌리게 된 경위를 말해주실 수 있나요? 『때늦게』에서 시 한 편을 미스트랄에게 헌정하셨는데요, 어떤 면에서 사랑에 빠지셨나요?

르 귄: 첫눈에 반한 사랑이라곤 할 수 없어요. 처음 미스트랄을 읽기 시작했을 때 저는 스페인어를 잘 몰랐어요. 아르헨티나에 사는 친구 디아나 베예시가 엄선된 미스트랄의 시 몇 편을 보내면서 "꼭 읽어봐야 해요"하고 말하기에 스페인어 사전을 들고 힘겹게 파고들었다가 사랑에 빠졌죠. -p.74

아! 르 귄.. 대체 뭐하는 사람입니까. 도대체 얼마나 멋진 사람인겁니까. 와. 모르는 언어지만 포기하지 않긔!! 당황하지도 않긔!! 사전 들고 다 뽀샤버리긔!!!!! ㅋ ㅑ - 멋짐에 취한다..

그리고 나는 이런 말에도 반했다. 완전 내 타입이다.

그 규칙에 손을 대면 안 돼요. 빌라넬을 쓴다면 빌라넬을 쓰는 거죠. 빌라넬 비슷한 걸 쓰면서 빌라넬이라고 부르는 게 아니라요. 규칙을 진지하게 받아들이면, 어떻게든 규칙을 따르면서 뭔가를 해야 한다는 필요성 자체가 뭔가를 제공한다는 걸 알게 돼요. -p.79

덕분에 나는 르 귄의 에세이들을 읽고 싶어졌다. 소설 사둔 게 몇 권 있지만, 에세이를 사겠어!!

아, 새해 첫 시작으로 너무 좋았다. 아주 좋은 독서였다. 르 귄은 실망시키지 않긔!!!!!

자, 새해 처음 읽은 책이 르 귄이었다면, 새해 처음 배송된 책은 무얼까? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아니, 글쎄 일요일에도 책이 배송될 줄은 몰랐어요. 이건 다정한 알라디너로부터 선물 받은 책인데, 아니 글쎄 내가 이메일을 늦게 받는 바람에, 선물한 친구는 '2022년의 마지막 책'이 될 줄 알았건만, 결과적으로 받는 나에게는 '2023년의 첫 책'이 되어버린 거다. 무려 1월 1일에 도착한, 2023년의 첫 책은, 쨔잔- 두구두구둥-

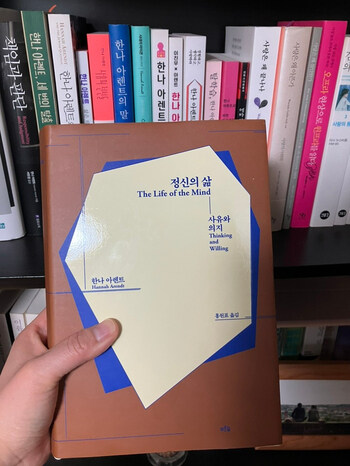

한나 아렌트의 『정신의 삶』되시겠다.

아 진짜 너무 멋지지 않나요... 새해 처음 배송된 책이 한나 아렌트여... 그것도 정신의 삶.....

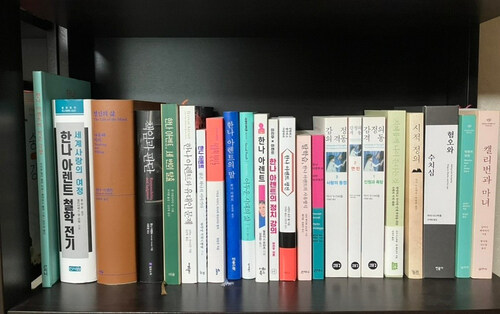

이 책이 두꺼워서 책장을 다시 정리해야 했다. 에바 일루즈를 빼고 페데리치를 넣게된 까닭은 바로 거기에 있다.

아 진짜 뽀대나지 않나요. 이렇게 보니 정신의 삶이 철학 전기 왼쪽으로 오는게 낫겠다.

아, 나의 한나 아렌트 책장 완성시켜 주는 내 친구들이여..

얼마 안 가 이 책장은 한나 아렌트 단독 책장 되지 않을까.

퇴사하고 진득하게 책상에 앉아 한나 아렌트 책 하나씩 뽀개는 삶을 살고 싶지만, 그건 너무 이상적이야...

2022년 올해의 책, 영화 이런거 하려고 했는데 너무 귀찮아서 넘겨버리고 대신 2023년 처음 읽은 책과 처음 도착한 책을 기록해둔다. 아직 '처음 산 책'은 없으므로 페이퍼 쓰기 위해서라도 책을 사야겠다. 움화화핫.

회사 오기 너무 싫었다. 오늘 일 너무 많아서 오기 싫었다. 그러나 그 어느때보다 빨리 도착해서 사무실에 도착해도 여전히 깜깜한 밤 같았다. 해가 뜨는 동안 나는 페이퍼를 썼다. 이것은 새해 첫 페이퍼. 하아 무슨 처음이 이래. 르 귄에 한나 아렌트에... 진짜 ㅠㅠ 멋짐이 뿜뿜 솟아나지 않는가.

해피 뉴 이어!