7강과 8강의 일부는 보통은 강의의 첫 머리에 놓는 개요에 해당하는 것 같은데, 독자들의 시선을 사로잡기 위해서 일까, 전반부에 먼저 매혹적인 모티프들로 강의를 무르익힌 다음, 중반에 와서 이론적인 개요를 배치한 것이 아닌가 하는 생각을 해보았다. 이 내용은 요약1에서 대강 다루었으므로 8강의 '주님'에 대해서만 간략히 정리하고 다음 강으로 넘어간다.

고대근동 세계에서 '주님' 즉 주인을 가리키는 단어는 두 개가 있다. 하나는 바알이고 다른 하나는 아돈이다. 바알은 영어의 owner, 즉 소유주를 의미하고, 아돈은 권위를 가진 참된 주님을 뜻한다. 풍우신인 바알신도 있는데, 이 소유주라는 의미로부터 비롯되었다.

구약에는 바알과 아돈이 구분되기도 하고, 때로는 혼용되어 정확히 구분되지 않기도 하지만, '야훼'에 대해서만은 철저히 아돈을 사용한다. 신의 이름을 부르지 않는 것이 히브리인들의 관습이어서, '야훼'라고 표기하고, 읽을 때는 '아도나이'라고 한다. '나이'는 '나의' 라는 뜻이다. 야훼는 아도나이, 즉 나의 주님인데, 나를 소유하고 있기 때문이 아니라 내가 그 권위를 인정한 주인이다. 참된 권위란 인격, 행위, 가치관 등에 의해 상대를 감화시킬 때만 획득되는 것이다.

9강은 밤과 죽음에 대한 설명이다. 구약에서는 해와 달처럼 낮과 밤도 단순한 피조물에 불과하기 때문에 숭배해서도 안되고, 두려워할 필요도 없다. 하지만 밤은 죽음처럼 공포를 불러일으키게 마련이다. 고대근동뿐만 아니라 전 세계 문화권이 자연스럽게 공유하는 이런 생각은 금지에도 불구하고 구약 곳곳에 그 흔적을 남기고 있다.

신약은 로마 통치기 즉 고대근동 세계가 쇠퇴하고, 알렉산드로스에 의해 퍼져나간 헬레니즘 문화가 지중해 전역에 뿌리내린 이후에 희랍어로 씌어진 것이다. 구약이 고대근동의 영향을 강하게 받은 것처럼 신약은 헬레니즘의 영향을 받지 않을 수 없었다.

죽음, 타나토스는 희랍 신화에서 신들도 두려워하는 존재다. 그런데 예수는 타나토스를 이기고, 밤도 죽음도 없는 새로운 세상을 만들 것이라 예언하고 있다. 기독교가 전하는 복음은 기존의 불의와 공포에 대항하여 승리하는 세상이 아니라, 그 존재 자체가 없는, 대립 자체가 없는 근본적으로 새로운 세상을 약속한다. 노예가 주인이 되는 세상이 아니라 노예도 주인도 없는 세상, 노동자가 자본가가 되는 세상이 아니라 노동자도 자본가도 없는 세상, 전에 없던 독특한 사유와 철저히 전복적인 사상이 기독교를 혁명적으로 만든 것이 아닐까 싶다.

10강과 11강은 '산' 모티프를 다룬다. 고대근동은 세계를 세 영역으로 나눈다. 하늘과 지상과 지하이다. 이 세 영역을 연결하는 '세상의 축'이 있고, 그것이 '거룩한 산', 혹은 '창조의 산' 이다.

신전을 산꼭대기에 짓는 것은 거룩한 산을 오르내리며 하늘과 지상을 연결하기 때문이다. 메소포타미아 문명을 대표하는 지구라트는 산봉우리라는 뜻을 갖고 있으며, 계단을 통해서 신들이 승천하거나 하강한다.

거룩한 산의 신전에서는 신들이 모여 잔치를 하며, 중요한 결정을 내리거나 재판을 한다. 신들과 인간들에 대한 정치가 이루어지는 곳이다.

구약과 신약에서도 산꼭대기는 잔치를 하고 중대한 결정을 내리는 신성한 장소이다. 그런데 잔치에 초대받은 존재가 신들이 아니라 인간들이다. 이스라엘 민족이 마치 신들처럼 시나이산에 올라 먹고 마신다.

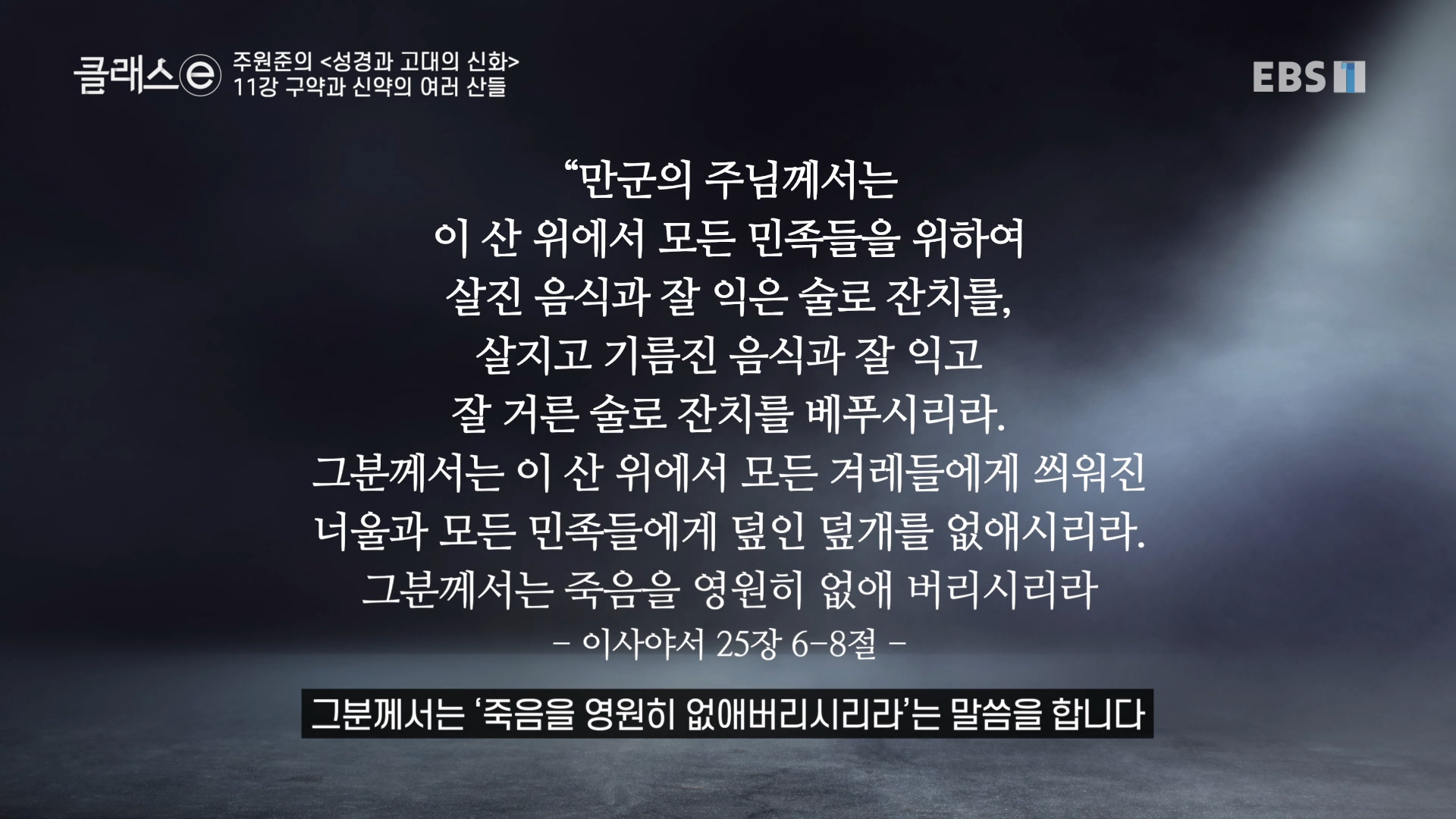

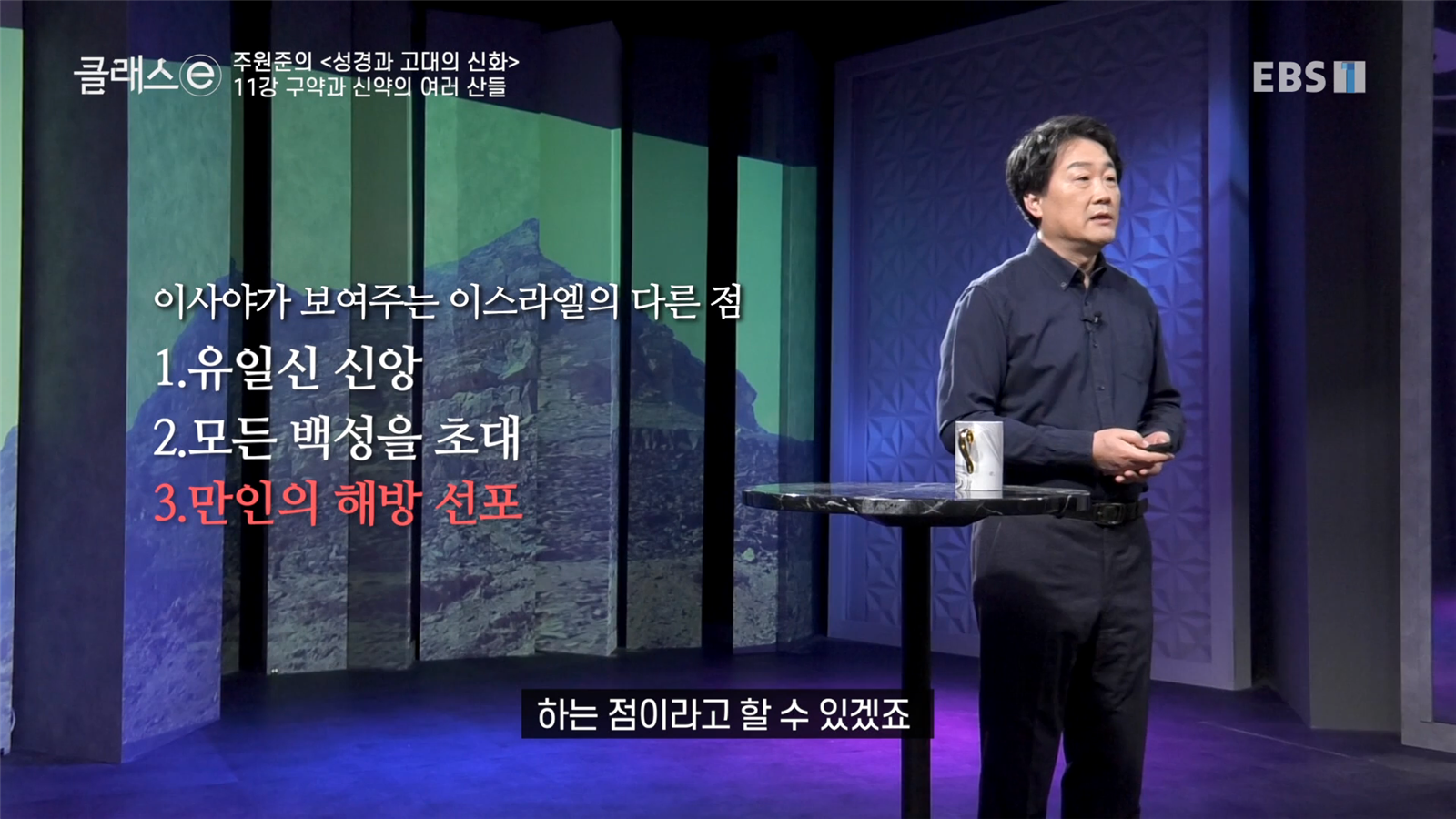

시온산에서 먹고 마시는 이들은 이스라엘 민족뿐 아니라 모든 민족들이 될 것이며, 여기서 주님은 죽음을 영원히 없애 버리는 새로운 세상을 열것이라고 예언된다.

성경은 혁명적 모티프로 가득한 것일까 하는 생각이 얼핏 든다. 나는 비종교인이므로 성경을 통독한 적이 없어서 피상적인 인상에 불과할지 모르지만 말이다.

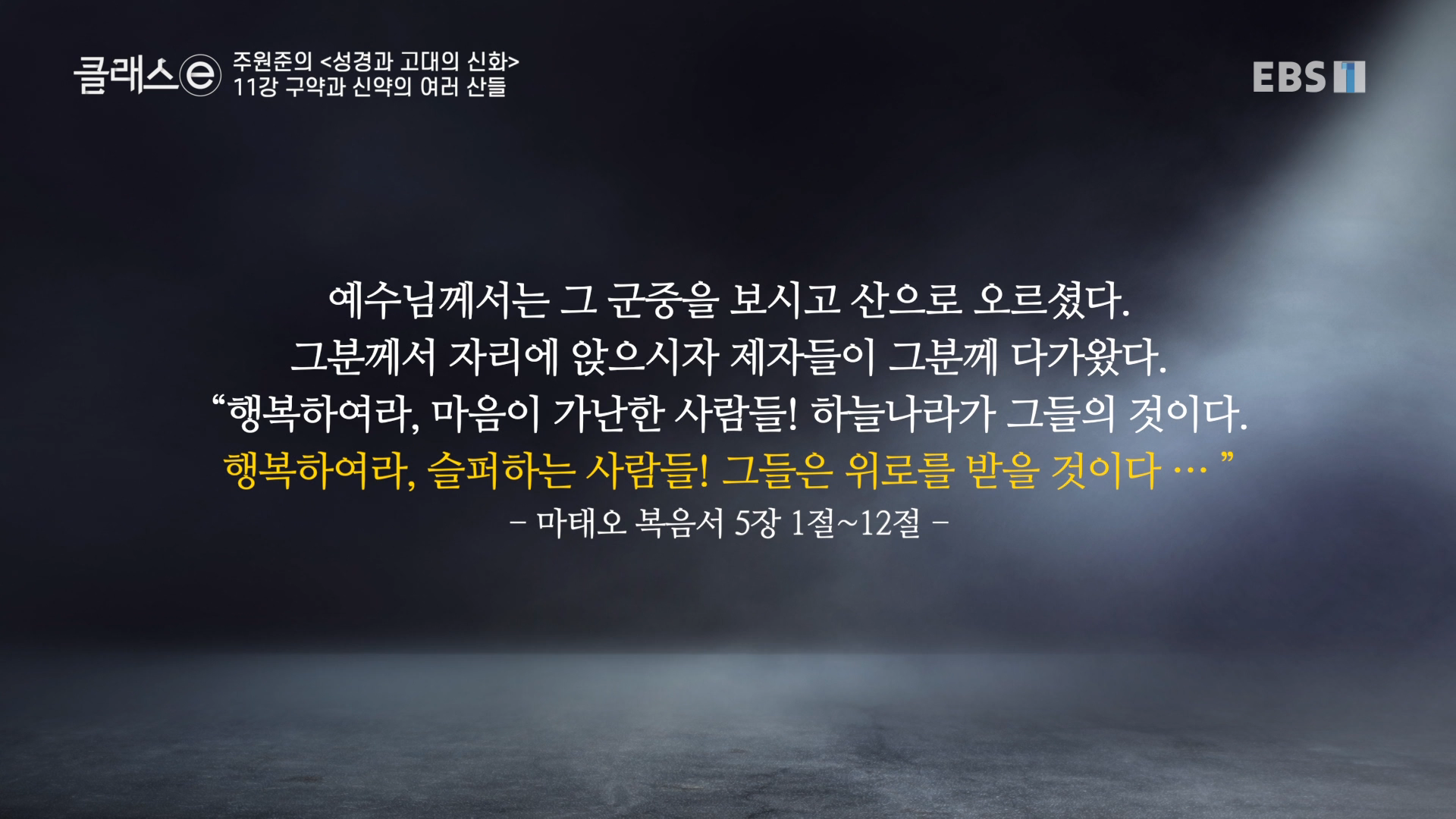

예수의 산상설교는 '행복 선언' 이다. 고대근동의 '산' 모티프가 구약으로, 그리고 신약으로 전승되면서, 예수의 가장 핵심적인 선언이 이루어지는 곳이 산임은 당연할 수밖에 없다. '오르다'와 '내리다'라는 단순한 행위가 맥락에 따라 상징적 의미를 갖듯, 산에 오르다는 무엇인가 중대한 결정이 일어날 것을 암시한다.

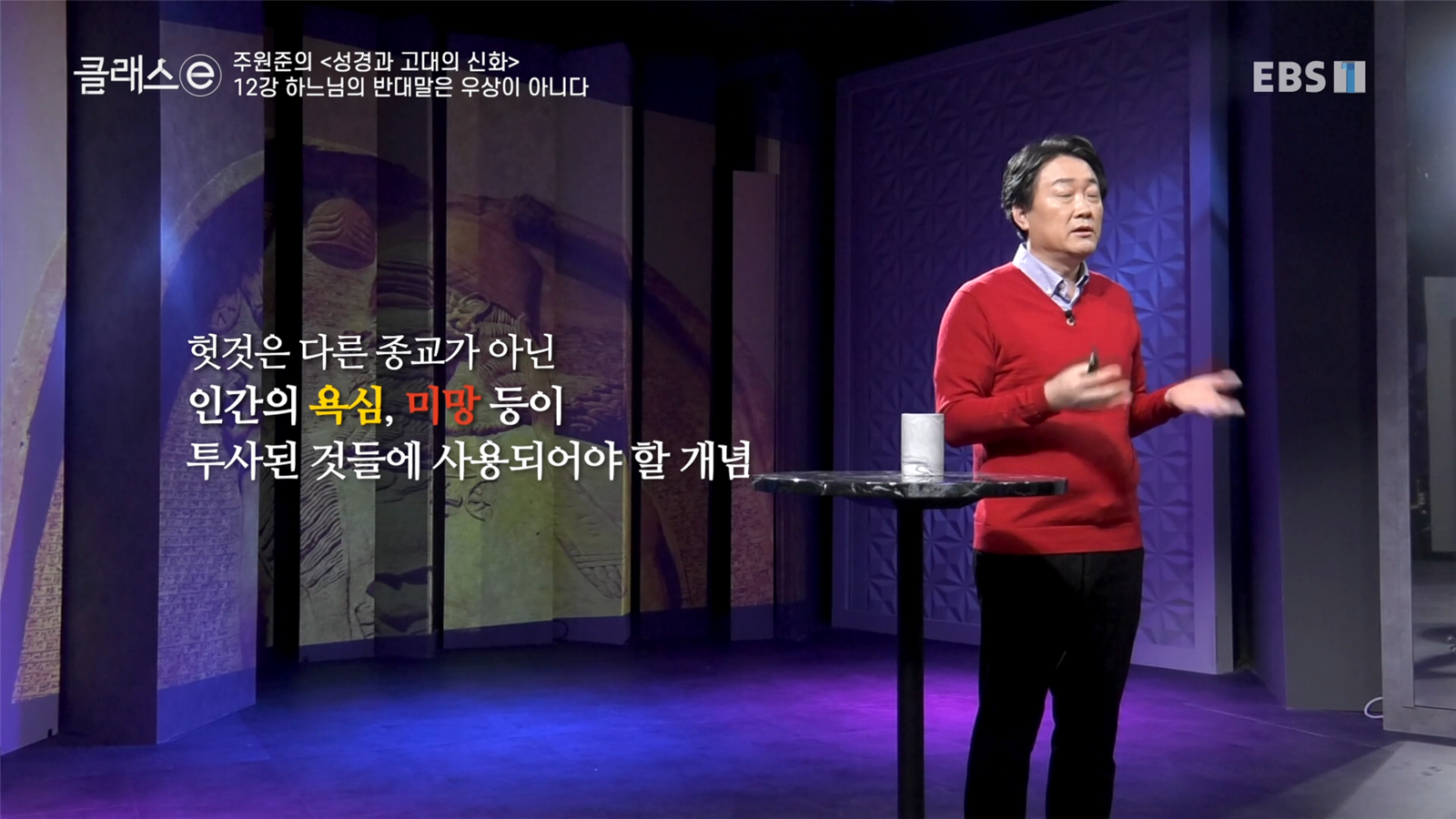

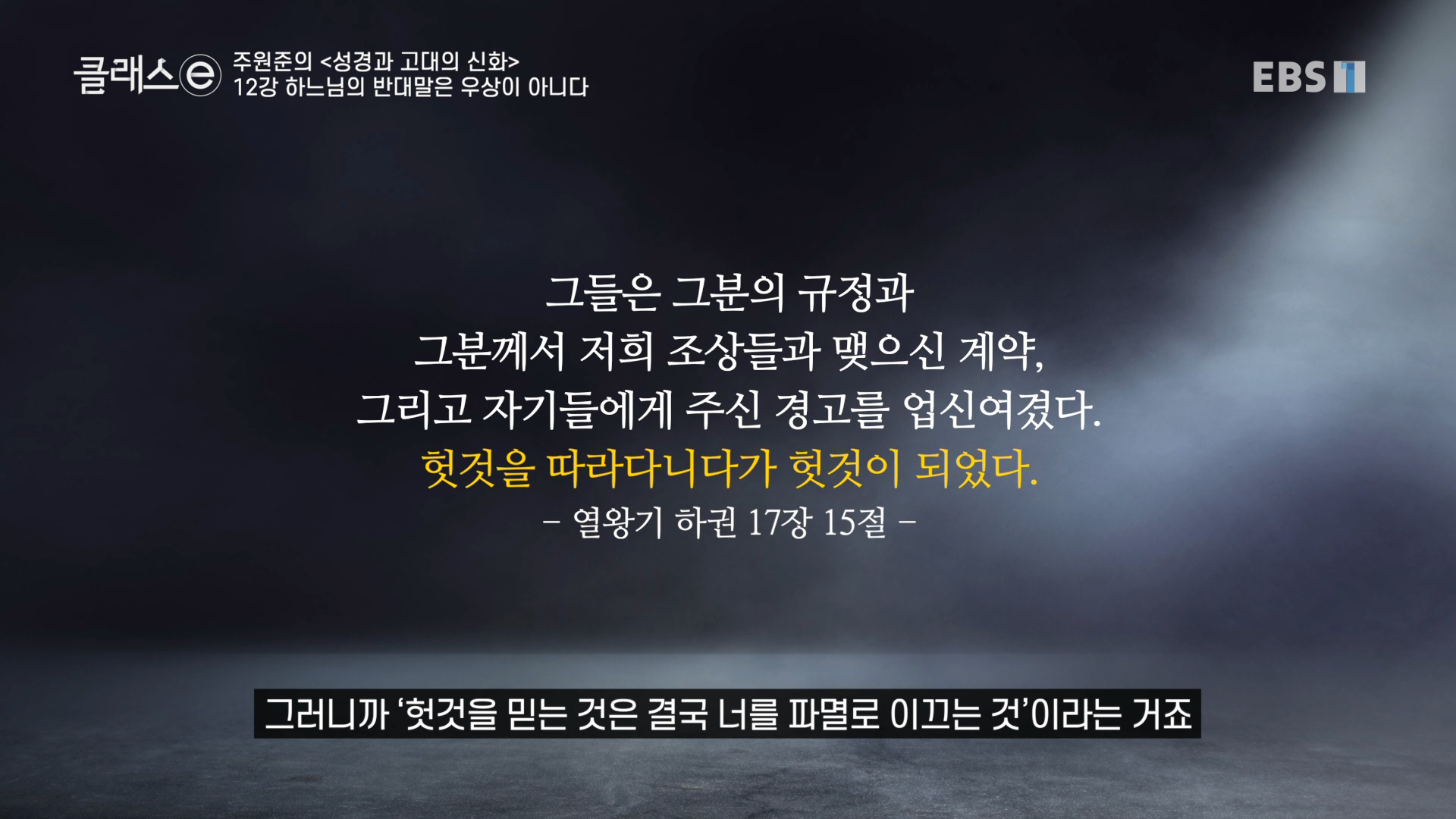

12강은 단순한 우리말, '헛것'으로 깊은 성찰의 시간을 준다. 유일 신앙에서 신은 당연히 한분뿐이다. 다른 신들 즉 다른 종교인들이 모시는 신들은 보통 '우상'으로 불린다. 그런데 히브리어로 하느님의 반대말은 '헤벨'이다. 헤벨은 '한숨'을 뜻하는데, 훅 내쉬면 없어져 버리는 아무것도 아닌 것이다.

물론 강사는 현대에서 헛것은 다른 종교를 지칭해서는 안되고 우리말 그대로 아무것도 아닌 것, 그런데도 무엇인 것처럼 사람을 미혹하는 것에 대한 개념으로 사용해야 한다고 강조한다.

하지만 인류는 늘 헛것을 좇아왔다. 그리고 헛것이 되었다. 열왕기의 '헛것을 따라다니다가 헛것이 되었다."는 고대 이스라엘의 역사 속에서 뿐아니라 언제나 어디서나 일어났고 일어나고 있는 일이다.

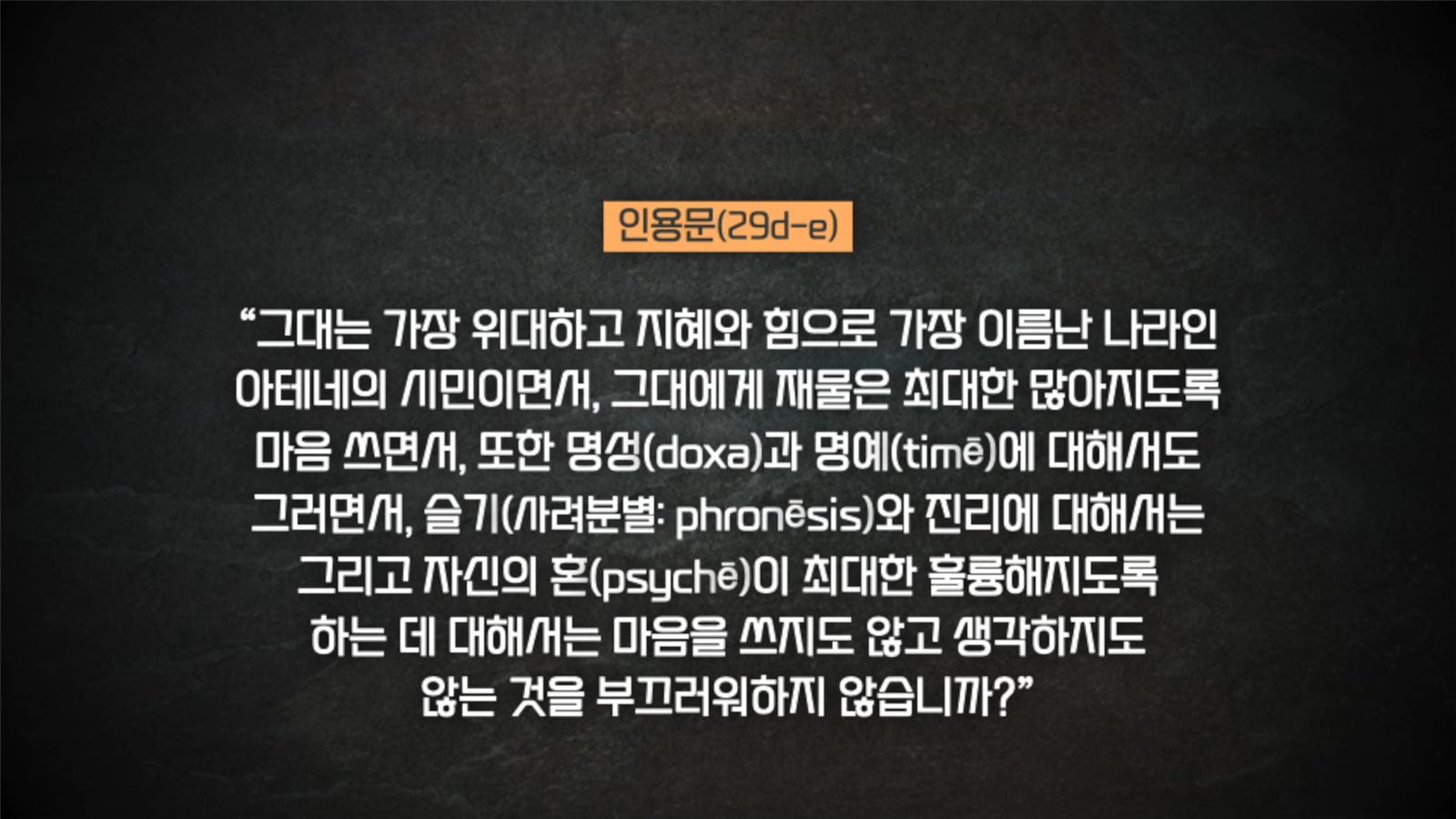

아테나이의 법정에서 일흔의 소크라테스도 이렇게 질타했다. 헛것을 좇으면서도 부끄러운 줄을 모른다고 말이다. 우리는 그것이 헛것인 줄 알면서도 좇지만 대개는 헛것인 줄 모르면서 삶을 바치기가 일쑤이다. '너 자신을 알라'는 너 자신의 무지를 알라는 것이고, 무엇이 진리이고 무엇이 헛것인 줄을 캐물며 살아야 한다는 것이다.

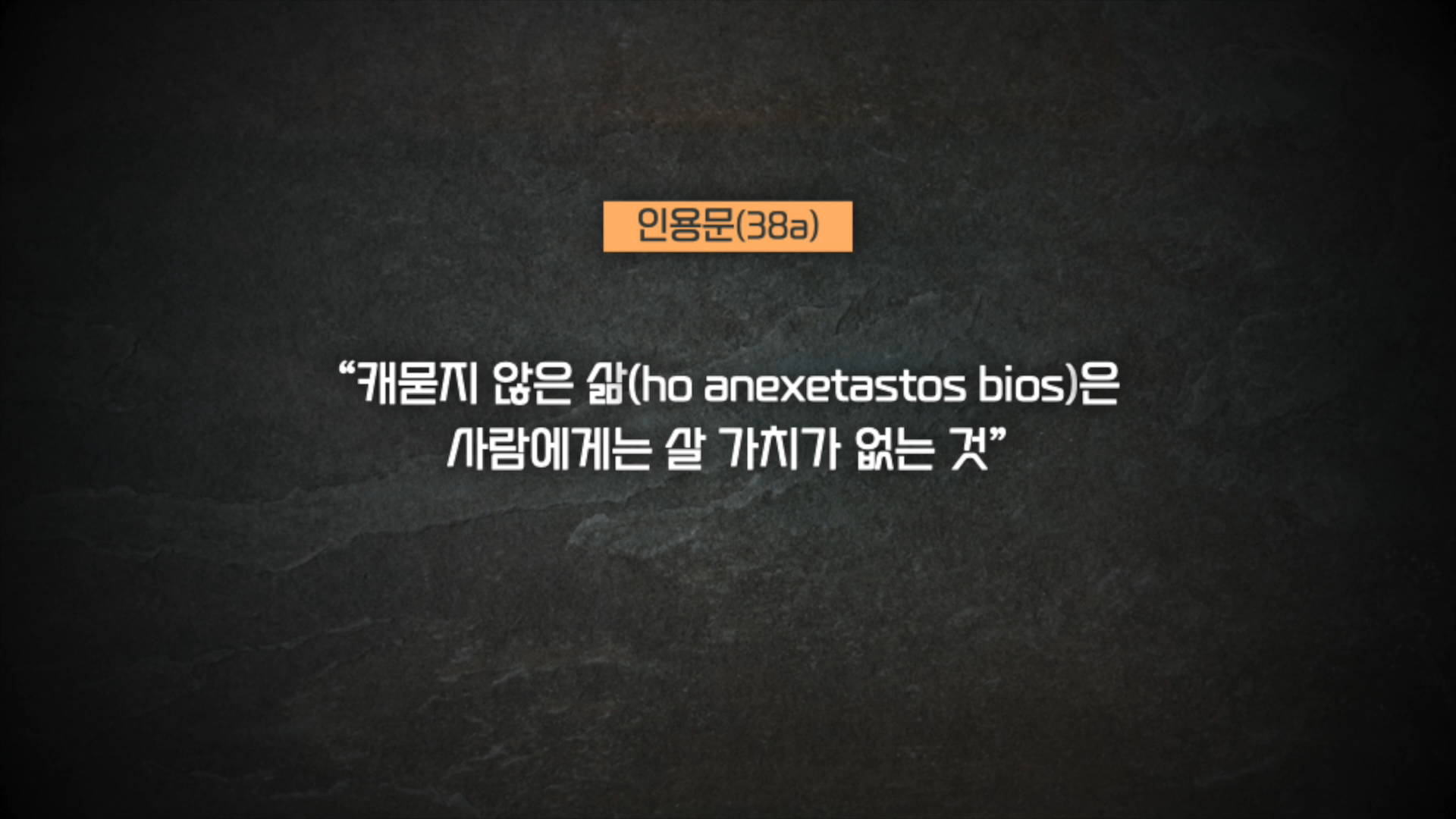

그래서 캐묻지 않는 삶은 삶이 아니다. 평생을 전심전력을 다해 좇은 것이 헛것일뿐이라면 '헛것을 따라다니다가 헛것이 되었다.'로 끝날 것이기 때문이다. 헛것이 어찌 삶이겠는가.

13강, 14강은 풍우신 이야기다. 인간이 정착하여 농경을 시작한 이래 비와 바람은 늘 간절한 기원의 대상이었다. 단군 신화에도 환인의 아들 환웅이 풍백,우사, 운사를 포함한 삼천의 무리를 거느리고 신단수로 내려온다.

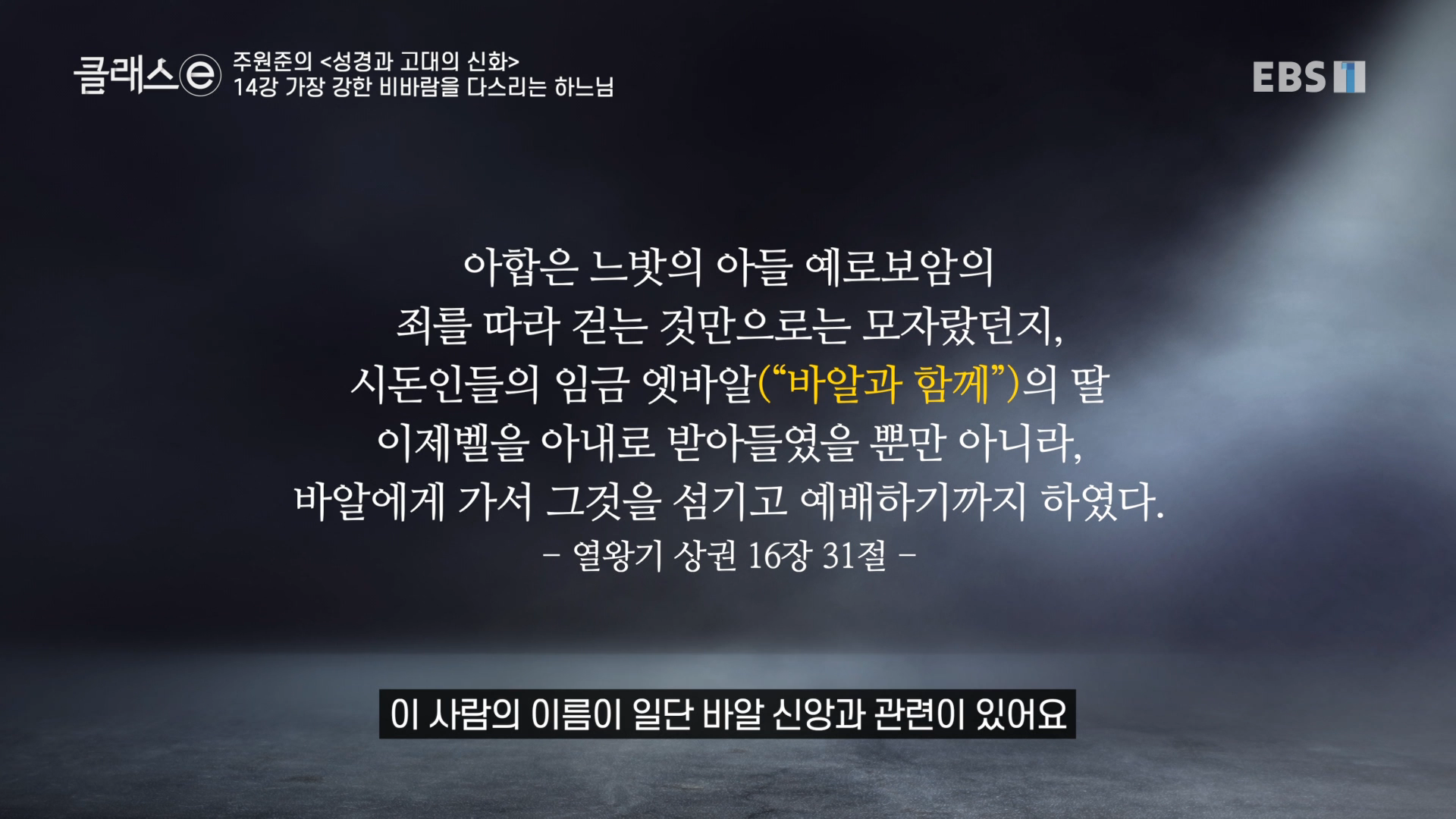

고대근동 세계에서 가장 유명한 풍우신은 바알신이다. 헛것을 좇지 말라는 신의 경고에도 불구하고 이스라엘 민족도 바알신을 숭배했다. 대표적인 예가 열왕기의 아합왕이다.

이런 상황에서 예언자 옐리아는 야훼신과 바알신의 내기를 제안했고, 그 결과 풍우신보다 더 강력하게 비바람을 다스리는 야훼신을 입증함으로써 애훼의 권능을 드러내었다. 하지만 어떤 민족에게나 경외의 대상으로 추앙받는 풍우신의 속성은 그대로 야훼에게도 부여되어 '구름을 타고 오시는' 등의 표현으로 그 흔적을 남기고 있다.

마지막 15강의 제목은 "죽은이들은 모두 우리와 함께 있다" 이다. 11월 1일은 기독교의 모든 성인 대축일 All Saints` Day 이다. 이름 없이 죽은 성인들을 비롯한 모든 성인을 기리는 날이다. 뭉뚱그려 말하면 죽은 조상들을 한꺼번에 기리는 날쯤 되는 것 같다. 우리로 치자면 기제 말고 시제다.

10월 31일이 할로윈인 것은 Hallow 즉 성인, 모든 성인의 대축일에 eve 즉 그 전날이라는 의미가 결합하여 축일 전날을 기념하는 날로 관습화되었기 때문이다.

죽음은 먼지가 되어 우주로 되돌아 가는 것이거나, 저승으로 내려가 조상들과 나란히 눕는 것 혹은 함께 영원히 사는 것이다. 소크라테스는 단잠을 자는 것이거나 먼저 죽은 이들의 영혼과 만나서 캐묻는 삶을 이어가는 것 둘 중 하나일 것이라고 했다. 무엇이 되었건 혼란한 아테나이의 삶보다는 나을 것이라고 죽음을 가볍게 받아들였다. <소크라테스의 변명>의 마지막은 이렇다.