고전을 함께 읽는 분들 중 두 분과 Zoom으로 이야기를 나누었는데, 천국쯤 오니 지겹다는 의견이 공통이었다. <천국> 편은 우리 같은 일반 독자가 읽기에는 정말 그런 것 같다. <지옥>편과 <연옥>편에서 몇 번이나 반복되었던 서양의 역사, 이탈리아의 역사, 피렌체의 정쟁, 단테의 정적 등은 새로울 것이 없고, 그리스-로마 신화와 성경을 빌려와 갖가지 표현법을 구사하는 것도 그렇다. 아무리 맛있는 것도 계속 먹으면 질리는 것처럼.

훌륭한 작품을 이렇게 읽어도 되나 싶어서 좀 쉬었다가 <천국>편을 읽을까 싶었지만, 손을 놓으면 또 언제 읽을까 싶기도 하고, 이것 저것 새로운 일들도 있고 해서 어떻게든 끝내려고 꾸역꾸역 읽는 중이다.

물론 가슴을 쿵하게, 무릎을 탁하게 만드는 깊은 통찰과 아름다운 표현은 여전하다. 다만 스콜라 철학과 신학에 대한 지식이 전혀 없어서 제대로 이해하지 못하는 것이 문제다.

대학이 중세에 탄생했다는 것은 잘 알려진 사실이다. 11세기 말에 볼로냐 대학을 시작으로 12세기 옥스포드 대학, 13세기 파리 대학과 케임브리지 대학 등이 설립되어 지금까지도 유럽에서 가장 오래된 대학으로 명성을 떨치고 있다.

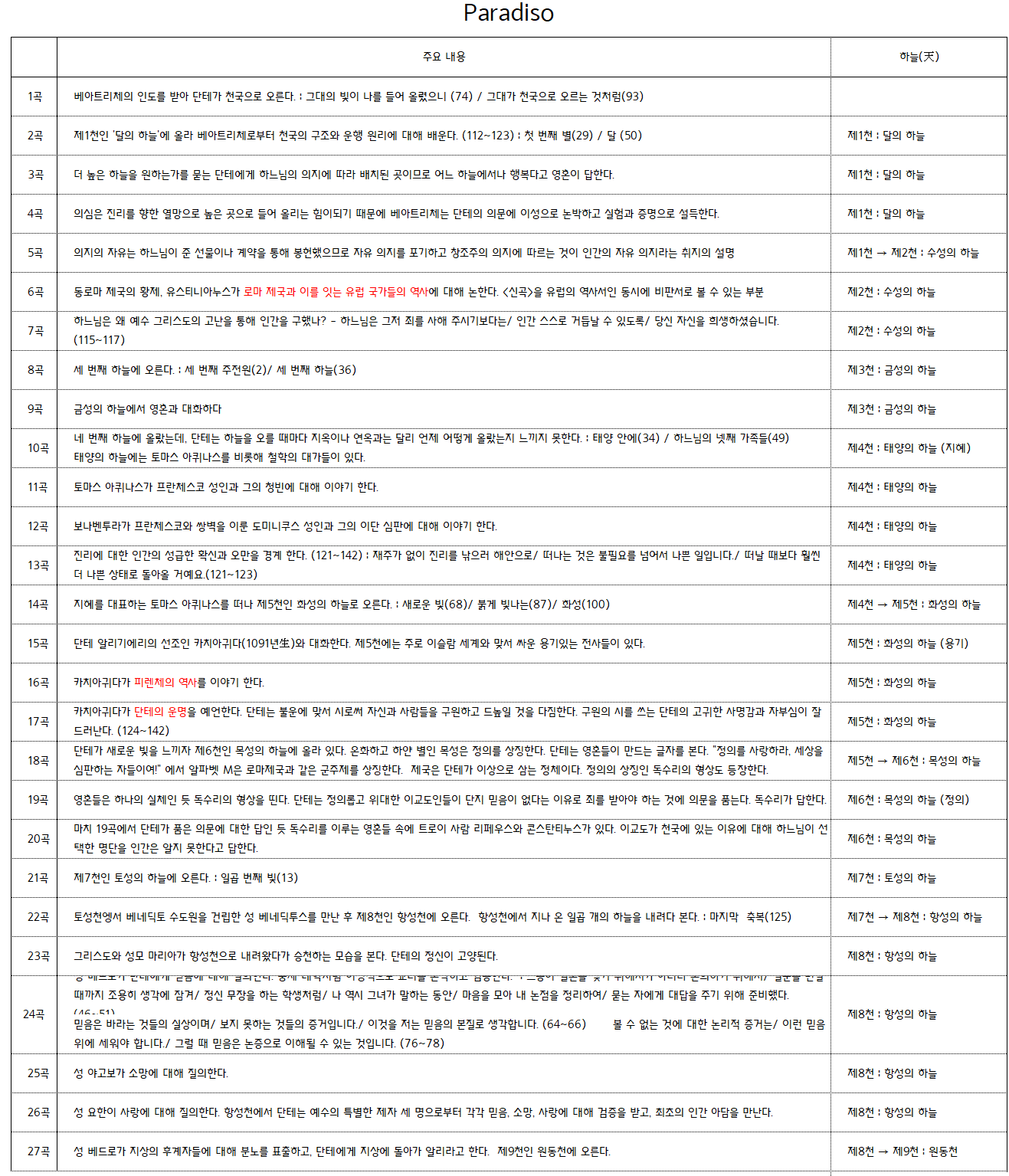

학문의 방법은 일방적인 강의가 아니라 강의에 더하여 토론이 매우 중요한 역할을 했다. 치열한 토론을 통해 스승을 논박하고 눈부신 명성을 획득하는 학생도 있었다.

중세 최고의 스캔들을 일으킨 아벨라르두스가 그 중 한 사람이다. 학문의 도시 파리에서 무림의 고수처럼 이름난 스승들을 찾아 다니며, 한 사람도 남김 없이 토론으로 물리쳤던 최고의 스콜라 철학자였으나, 제자 엘로이즈와의 사랑으로

모든 것을 잃었던 비운의 천재였다.

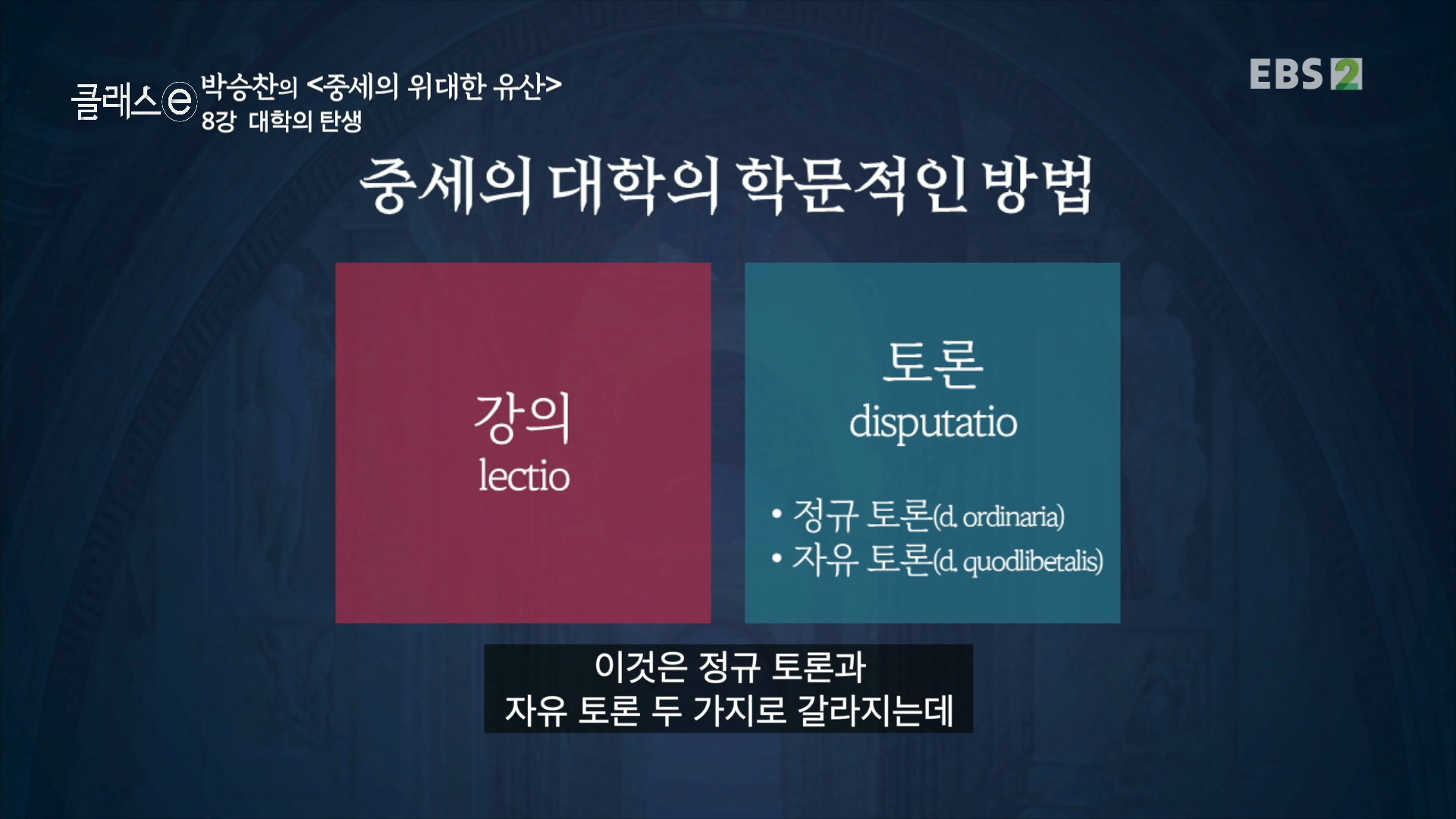

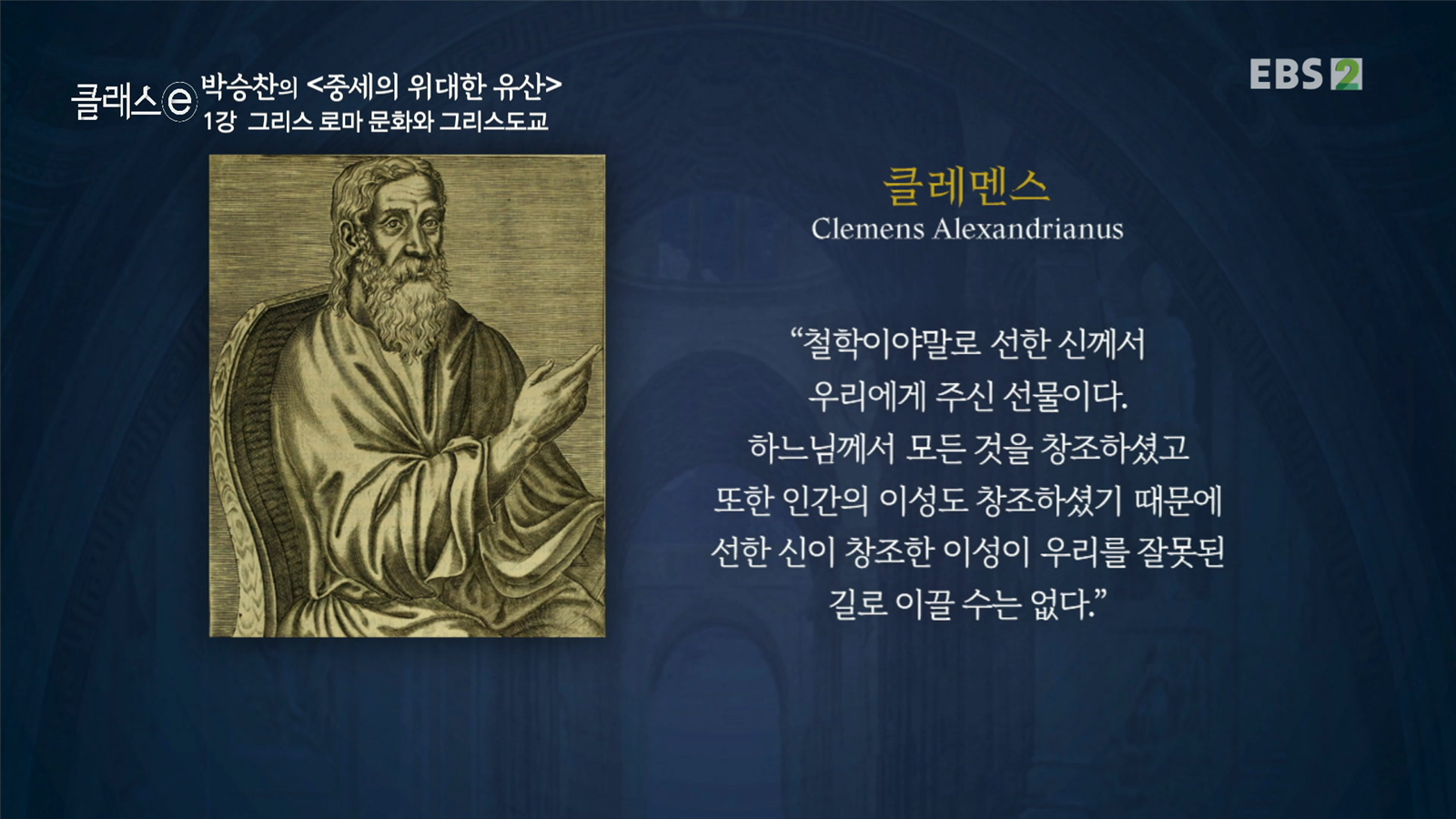

그리고 스콜라 철학의 완성자 토마스 아퀴나스와 그의 스승 알베르투스가 있다. 중세 최고의 학문은 신학이었지만, 신학을 공부하는 도구는 믿음만이 아니라 이성이 함께였다. 창조주가 인간에게 준 최고의 선물인 이성을 사용하여 깊이를 알기 힘든 신의 사랑과 의지에 최대한 가까이 닿으려고 하는 것은 의무이기도 했다.

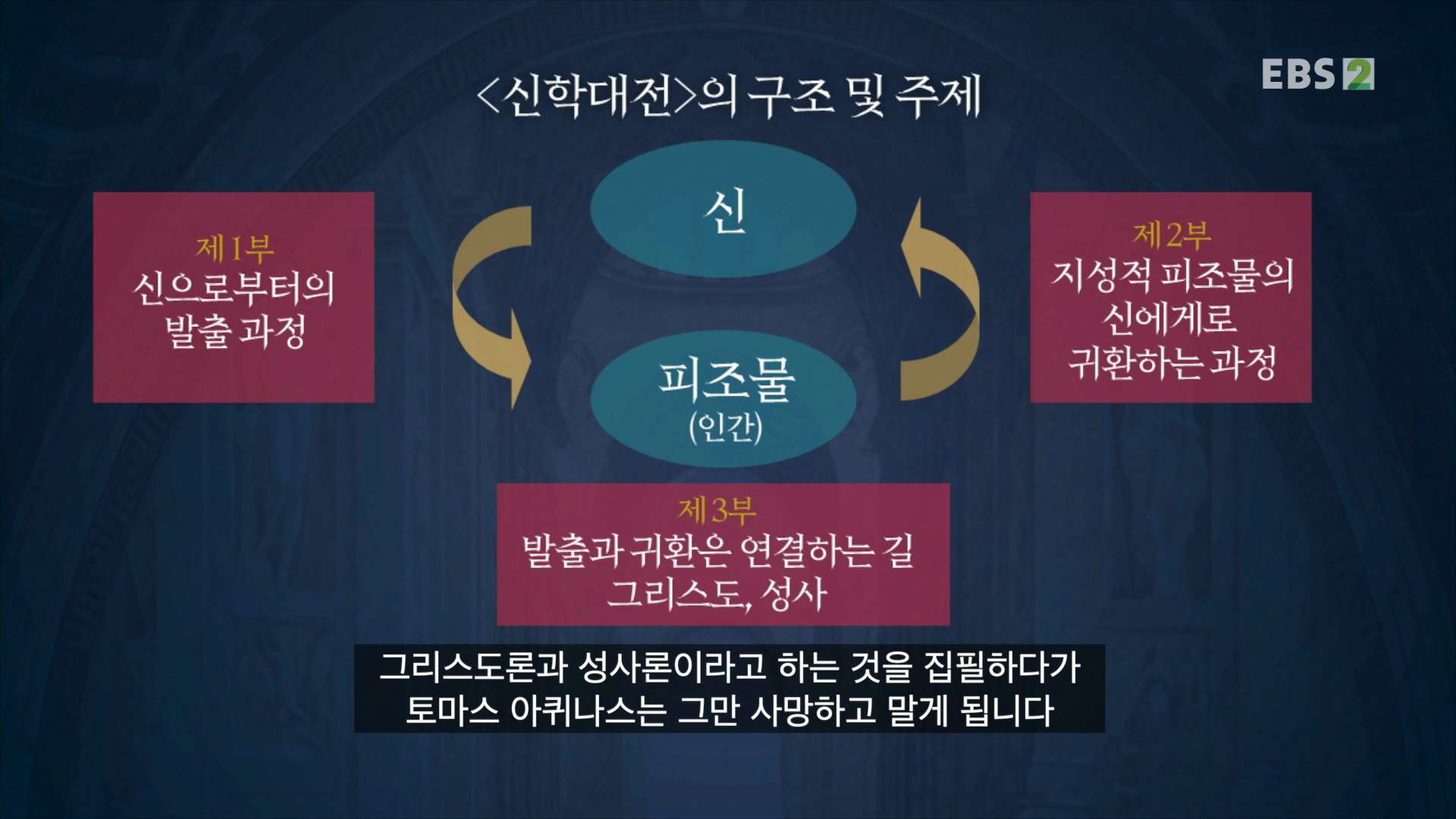

토마스 아퀴나스의 <신학 대전>은 신앙과 이성의 조화가 최고에 이르른 중세 학문의 결정체이다. ....라고 한다. 사실 내용은 하나도 모른다.

갑자기 알지도 못하는 <신학 대전 >을 가져온 것은 바로 이 알지 못함 때문에 『신곡』읽기가 아주 힘들어서이다. 『신곡』을 토미즘(신학 대전)의 완벽한 문학화라고 하는 표현을 본 적이 있다. <지옥>편을 읽을 때는 잘 몰랐는데, <연옥>편부터 이런 것을 말하는 것인가 하는 느낌이 들더니, <천국>편에서는 아, 이것이 중세 철학이구나, 아, 아퀴나스가 이렇게 논증했구나 하는 생각을 굳히게 만드는 내용들이 줄줄이 나왔다. 아무것도 모르면서 생각을 굳히네 어쩌고 하는 말이 우습지만 그래도 감이라는 것이 있기는 하니까, 그렇지 싶은 것이다.

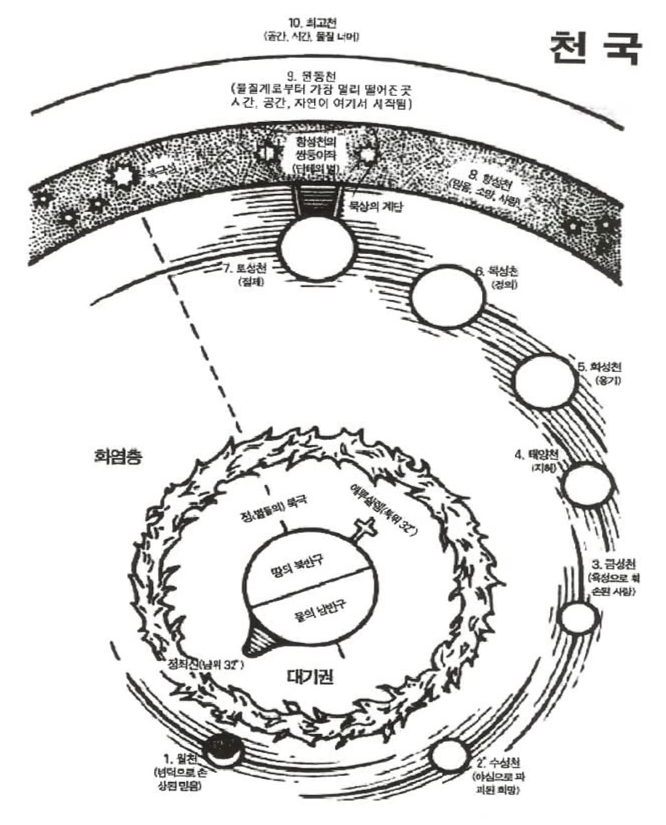

여덟 번째 하늘인 항성천에서 단테는 차례대로 성 베드로, 성 야고보, 성 요한에게 신앙을 검증 받는다. 성 베드로는 믿음에 대해, 성 야고보는 소망에 대해, 성 요한은 사랑에 대해 질의한다. 단테는 세 개의 주제로 교리에 대한 지식과 신앙을 검증 받은 후에야 최초의 인간 아담을 만날 수 있다.

그런데 이 질의와 응답의 방식이 중세 대학의 학문 방법인 토론을 금방 떠오르게 한다.

스승이 결론을 맺기 위해서가 아니라 논의하기 위해서

질문을 던질 때까지 조용히 생각에 잠겨

정신 무장을 하는 학생처럼,

나 역시 그녀가 말하는 동안

마음을 모아 내 논점을 정리하여

묻는 자에게 대답을 주기 위해 준비했다.

"말하라! 훌륭한 그리스도인이여! 무엇이

믿음인가?"

(24곡46~53)

믿음은 바라는 것들의 실상이며

보지 못하는 것들의 증거입니다.

이것을 저는 믿음의 본질로 생각합니다.

(24곡 64~66)

볼 수 없는 것에 대한 논리적 증거는

이런 믿음 위에 세워야 합니다.

그럴 때 믿음은 논증으로 이해될 수 있는 것입니다.

(24곡 76~78)

그런 기적들이 있었음을 너는

어떻게 아는가? 너는 증명될 필요가 있는 것을

증거로 사용하고 있지 않느냐?

세상이 기적들의 도움 없이

그리스도를 받아들였다면, 그것이야말로

어떤 기적보다도 훨씬 더 큰 기적일 것입니다.

(24곡 103~108)

베드로는 단테의 답에 아주 만족하였지만 나는 모르겠다. 믿음은 성경이 하느님의 말씀이라는 것의 증거이고, 그 성경에 적힌 기적이 실제 있었다는 것의 증거라고 한다.

여기서 내가 놀란 것은 문답의 내용이 아니라 형식이다. 베드로는 내가 이성적으로 말이되나? 하고 의문을 가지는 것들에 대해서 똑 같이 질문을 던진다. 기적이 있었다는 것을 어떻게 아니? 라고.

성경이 믿음의 근거라는 단테의 말에는 베드로가 성경의 내용은 증명되어야 하는 것이지 증거가 아니지 않느냐고 되묻는다. 나도 그렇게 묻고 싶다.

믿음이 없는 나는 단테의 답에 만족하지 못하지만, 어쩌면 질문도 답도 이해하지 못하기 때문인지도 모르지만, 분명한 사실은 중세의 신학자들도 이런 질문을 던졌다는 것이고 논리적인 답변을 요구하고 필요로 했다는 것이다.

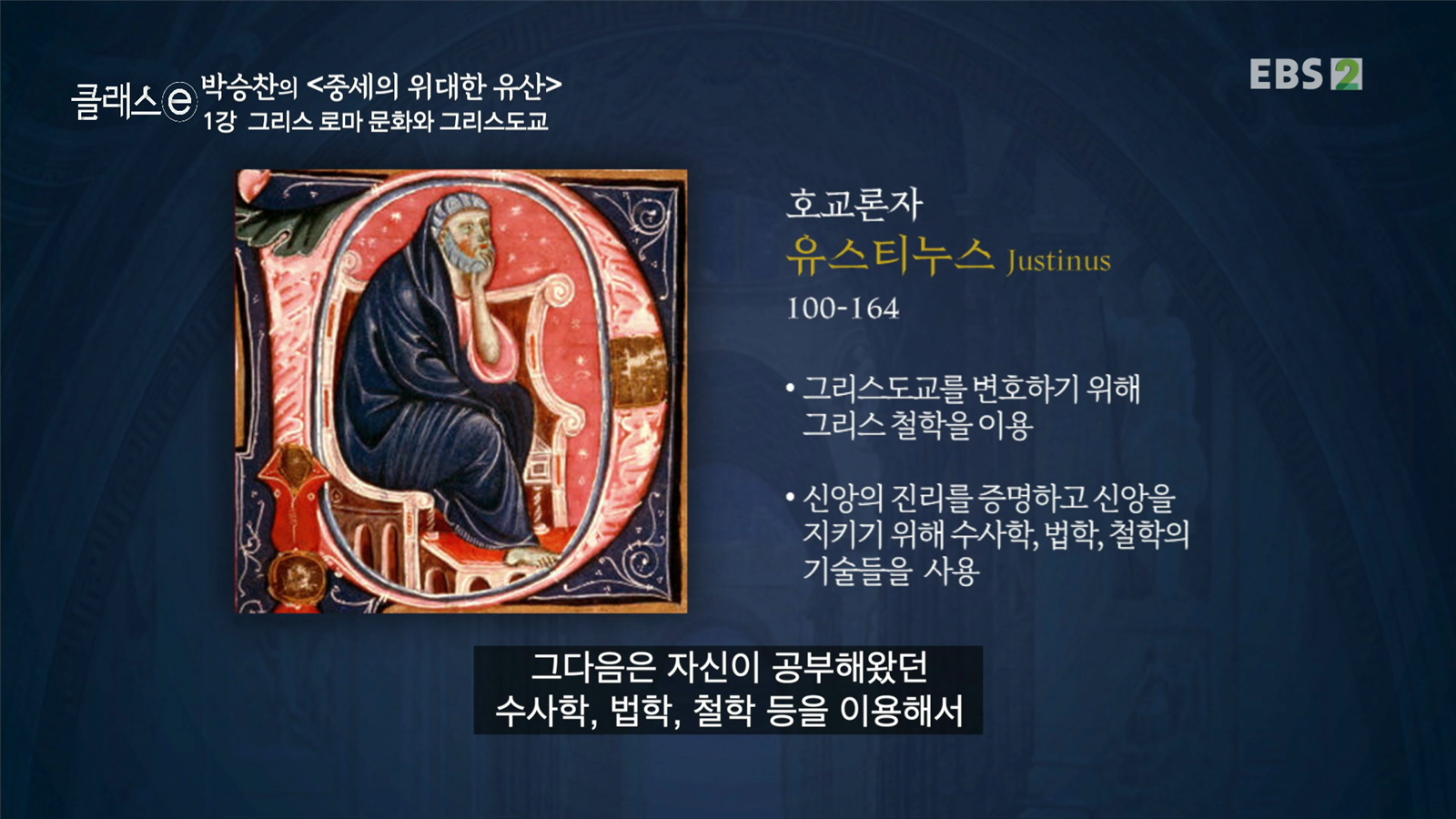

신약은 희랍어로 쓰여진 경전이다. 기독교가 유대인의 종교가 아니라 보편 종교로 확장된 것은 헤브라이즘이 헬레니즘가 결합하면서 헬레니즘 세계로 퍼져 나갔기 때문이다. 시대적으로는 로마 제국의 날개를 단 것이지만, 사상적으로는 희랍 철학과의 결합이 보편성을 획득하게 했다.

기독교는 초기부터 희랍식의 이성적 사유와 논증을 요구 받았던 것이다. 스콜라 철학이 이성으로 신의 존재를 증명했던 것은 놀라운 일도 아니다. 천 년 이상의 역사 속에서 대립되는 듯 보이는 이성과 믿음을 일치시키려 꾸준히 노력해 왔던 결과인 것이다.

물론 믿음과 이성의 조화는 쉬운 일이 아니었다. "믿기 위해 이해한다."와 "이해하기 위해 믿는다." 사이에서 끝없이 충돌했다. 서양 정신의 역사는 헤브라이즘과 헬레니즘의 불가능한 조화를 향한 불가능한 노력이었는지도 모른다. 역설적으로 그 불가능성이 지칠 줄 모르는 열망과 탐구의 원동력으로 서양 정신을 발전시켰다고 말하기도 한다.

<인문 고전 강의>

<세계의 역사>