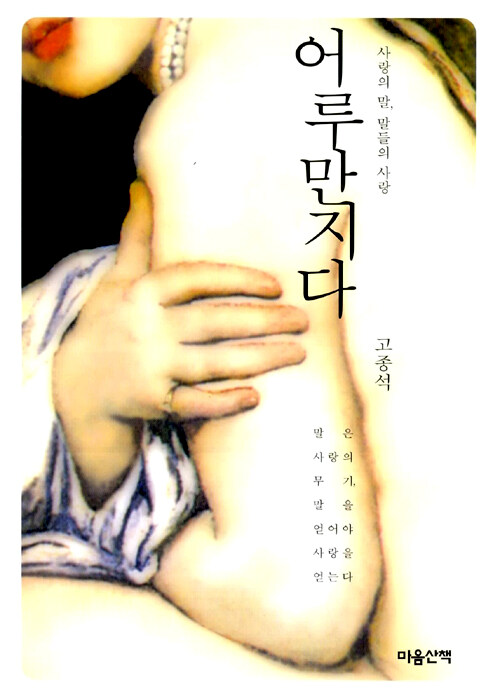

고종석 한국일보 객원논설위원의 신간이 출간됐다. <어루만지다>(마음산책, 2009). 연초에 읽은 지면에서 '여자들'에 대한 새 연재가 예고돼 있길래 작년에 연재됐던 '고종석의 사랑의 말, 말들의 사랑'이 마무리된 걸 알았는데, 바로 책이 나온 걸 보면 미리 준비가 됐던 모양이다. 그의 애독자로서 눈길이 안 갈 수 없다. 일단은 기사를 챙겨놓는다.

한국일보(09. 01. 07) 고종석 새 산문집 '어루만지다' 출간

'그러나 어루만짐이라는 형태의 스킨십은 사랑의 처음이자 끝이다. 사람의 살은 다른 사람의 살과 닿을 때 생기를 얻는다… 나는 마음의 치유이자 사랑 행위로서 어루만짐이 되도록 널리 퍼졌으면 좋겠다.'(234쪽)

고종석(50) 한국일보 객원논설위원의 새 산문집 <어루만지다>(마음산책 발행)가 나왔다. 그가 1996년 펴냈던 <사랑의 말, 말들의 사랑>의 맥을 잇는 한국어 단상록이다. 지난해 2월부터 12월까지 한국일보에 연재했던 '고종석의 사랑의 말, 말들의 사랑'을 손봐 묶은 것으로 그의 21번째 책이다. '사랑의 말, 말들의 사랑'이란 책의 부제처럼 '어루만지다' '입술' '감추다' '혀놀림' '속삭임' '춤' 등 그가 엄선한 40개의 올림말은 사랑의 인력(引力)에 구속돼 있는 낱말들이다. 그 사랑은 인간에 대한 사랑이고, 모국어에 대한 사랑이다.

한국어의 미세한 결을 읽어내는 눈밝음과 고현과 동서를 넘나드는 박람강기가 어우러진 그의 문장은 말 그대로 한국어의 한 진경을 그려낸다. 가령 '손톱'에서 그는 조선 궁중사의 중요한 부분인 내명부 여인들의 질투를 읽어내더니, 기타 연주와 연관된 손톱의 효용성으로 연상의 가지를 뻗쳐 "그것은 사랑을 닮았다. 손톱처럼 사랑도, 굳세거나 잔약하다"는 통찰로 마무리한다. 막 지천명의 들머리에 선 그의 인생경험은 이제 글을 잠언의 경지로 밀어올리기도 하는데, 그것은 '가냘프다'라는 항목에서 "사랑을 낳는 것은 가느다란 신경일 테다.

사랑은 무딘 신경, 씩씩한 마음에서 나올 수 없다. 사랑은 가느다랗고 잘다. 모든 사랑은 잔정이다"와 같은 문장을 낳는다. '눈물'이라는 항목에서는 "아름다운 눈을 흔히 보석에 비유하는 관행에 기대면, 눈물은 액화한 보석, 액체보석이라 할 수도 있겠다"와 같은 시적 문장을 만들어낸다. 당대를 대표할 만한 이 미문가는 "이 책을 쓰며 새삼 절감했다. 한국어가 내 요람이자 무덤임을"이라고 자서(自敍)했다.(이왕구기자)

09. 01. 08.

P.S. '한국어가 내 요람이자 무덤'이라고 말하는 고종석이 내가 애호하면서 지지하는 고종석이다. 한데, 이건 '선호'가 아니라 '불가피'다. 이 '적들의 나라'에서 대한민국과 한국인에 대해 내가 특별한 애정을 갖고 있는지는 잘 모르겠다(특별한 염증은 점점 커가고 있지만). 하지만 한국어에 대해서만큼은 불가피한 애정을 감추기 어렵다. 이유는 단순무식하다. 내가 가장 잘 아는 말이 한국어라서다. 이건 떼 쓰고 고집부리며 미운 짓을 골라해도 자기 아이에 대한 애정이 불가피한 것과 마찬가지다. 말하자면 편애이고, '운명애'다. 같은 한국어를 모국어로 한다는 점에서 고종석과 나는 젠장, 그 '운명 공동체'다. 운명이 그런 걸 어쩌겠는가. 그저 어루만지는 수밖에...