위스키는 모두가 맛이 다르다.

재료, 제조 과정, 숙성 연도, 태어난 지역, 양조주의 개성과 철학 등 여러 이유로 인해

그들은 각각의 풍미를 자랑한다.

그렇다고 모든 위스키가 내 입에 다 맞는 것은 아니다.

게다가 마시는 나이에 따라 좋아하거나 싫어하거나가 달라지게 되고,

때로는 편견이 내 혀를 지배하기도 한다.

20대 초반, 내가 좋아하던 위스키는 잭 다니엘과 조니워커-블랙 이었다.

그런데 지금은 시큰둥하다.

전에는 임페리얼, 윈저, 스카치 블루 를 싫어했었다.

한국산이라서가 아니라 맛이 아주 형편없었기 때문이다.

그런데 요즘은 그 맛이 달라져서 나름대로 먹을 만 해졌다.

이유는, 전에는 위스키 원액을 수입해서 한국에서 제조했지만,

지금은 관세상의 이유로 병째로 수입을 하기 때문이란다.

즉, 그 말은 영국 현지에서 직접 제조해서 가져오니까 아무래도 맛이 괜찮아졌다는?

내 개인적 견해로는 그렇다.

뭐랄까. 한국 김치를 한국 현지에서 나는 재료로 한국인이 제대로 만들어야

제 맛이 나는 것과 같은 이치가 아닐까.(한국 김치 세계 최고 ㅡ_ㅡv)

어느 나라건 수 백년간의 역사를 가지고 있는 그 나라 고유의 것은 아직은 그 나라만이

가장 잘 만든다는 생각이 지배적이기이기도 하지만, 한국 제조주들이 너무 성의 없게

만들어서가 아닐까 하는 생각도 든다.

그렇지만 아직도 '가장 맛 없는 위스키'의 3총사가 저 녀석들이다, 내게는.

맛이 너무 싱겁기 때문.

어쨌거나, 전에 별로 안 좋아하던 녀석들 부류 중에 발렌타인도 껴 있었다.

정확히는 발렌 12년산.

저 위의 못난이 3총사들의 사촌격으로 치부해도 좋을만큼 맛이 없었다, 내게는.

그래서인지, 내 혀는 아직도 발렌타인 시리즈를 별로 달가워 하지 않는다.

"발렌타인은 가장 맛이 없어~" 라고 내가 그러자,

누군가 내게 그랬다.

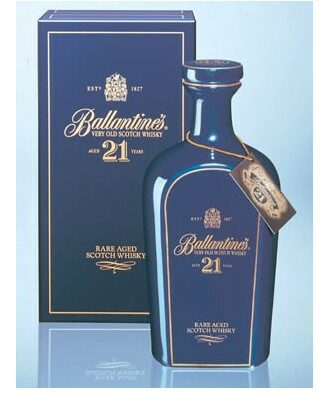

"발렌 21년산도?"

"응.."

요즘 계속 21년산을 마시니까 그렇게 질문한 것 같다. 발렌타인은 12년산이든, 17년산이든, 21년산이든

내겐 다 똑같은 맛이 난다. 그거 참, 곤란하긴 하지만 사실이다.

브렌디 마스터들은(유럽의) 발렌 시리즈들을 상당히 높게 쳐주는 것 같지만,

내 입이 그런걸, 어쩌라구. ㅡ.,ㅡ

한 번 생긴 입 맛의 선입견은 쉽게 없어지지 않는가 보다.

그래서인지, 드디어 발렌타인의 응징이 있었다.

이 자식, 어제는 나의 정신줄을 끊어 놓고 말았던 것...=_=

두 병째 병을 따고, 3잔 마신데까지는 기억이 나는데, 그 이후로는 필름이 없다. 킁...

(나를 기절시킨 녀석 -_-)

(나를 기절시킨 녀석 -_-)

분명, 그 녀석은 나를 비웃었겠지.

"흥, 나를 무시하더니, 꼴 좋다~" 라고.

그런데 아직 발렌 30년산은 먹어본 적이 없다.

그 녀석은 도매가로도 80만원 정도인데다, 솔직히 나는 별로 안 땡긴다.

하지만 누가 사주면 한 잔 정도는 마셔주마. ㅡ_ㅡ (훗, 사실은 내심 기대중? ㅎㅎ)

어쨌거나, 어떤 술이든지 우습게 보면 큰 코 다친다.

예전의 '죽음의 백세주'가 떠오른다..(어질~)

(21년산에만 있는 도자기 병의 발렌 녀석)

(21년산에만 있는 도자기 병의 발렌 녀석)