오대산 비로봉 정상에서

오대산 비로봉 정상에서

2주전 태백산 눈꽃을 보러 갔다가 맑은 하늘만 보고 온 것이 못내 아쉬웠다.

이번주 화, 수요일쯤 영동지방에 눈이 많이 내렸다는 소식에 주말만 손꼽아 기다렸다.

11년전 나무바닥에 침낭으로 몸을 감싼채 차디찬 겨울밤을 보냈던 오대산 산장을

떠올리며 다시 한번 그곳을 찾았다.

산은 그대로인듯 한데 역시 사람의 손길이 머무는 곳은 세월의 흐름을 비껴가지 않는다.

산장은 현대식 건물로 바뀌었고, 대신 방은 뜨끈뜨끈했다.

산장지기 할아버지는 요금도 대답하지 않고, 냅다 방으로 안내했다.

오호, 이런. 아무래도 불안한걸. 민박을 할까 생각하다 추억을 떠올리며 오긴 했는데...

같이 간 동료와 술한잔 먹을 생각으로 막걸리 한통과 감자칩을 사들었다.

아저씨(혹은 할아버지) 왈 그럼 방값까지 한꺼번에 계산하지, 그래.

얼큰히 취해있던 산장지기를 상대로 흥정에 들어갔다.

음, 조그만 방 한칸에 3만 5천원이라~~

아무래도 조금 비싸다. 막걸리 덕에 그냥 합쳐서 3만원을 불렀다.

아저씨, 그래 그럼 그거 먹고 다시 올라오지마. 귀찮으니까.

음, 그렇다고 안 올라오겠는가?

한통은 허전하다. 다시 한통을 사러 올라갔는데 어허, 아저씨 완전히 취해 드러누워 계신다.

계산은 뭐, 내일 아침에 하지.

아침, 역시 아직 깨어나지 않으신 관계로 돈만 테이블에 올려놓고 산을 올랐다.

올들어 가장 추운 날이라는데, 온도계를 보니 영하 20도를 가리킨다.

하지만 오히려 산속은 덜 춥다. 바람만 불지 않는다면.

체온이 얼마나 따뜻한지를, 그리고 인간이 얼마나 많은 에너지를 소모하고 발생시키는지를

온 몸으로 깨닫는다.

비로봉과 장군봉 사이 뒤로

비로봉과 장군봉 사이 뒤로

눈에 싸인 산맥이 탄성을 자아냈다.

비로봉까지 올라가는 길, 25센티 쌓였다는 눈은 그다지 실감이 나지 않는다.

길은 눈으로 쌓였지만 눈꽃은 보기 힘들다.

단지 겨울산임을 비로봉의 칼바람이 말해줄 뿐이다.

잠깐의 실망, 그러나 장군봉으로 향하는 길,

칼바람이 계속 불어대는 속에서 눈꽃은 하얗게 피어 있었다.

세찬 바람 속에서 피어난 하얀 꽃들.

바람이 낳은 꽃을 보며 기분마저 새하애진다.

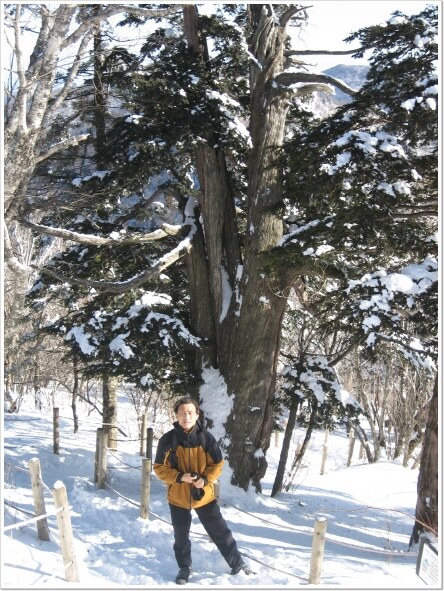

비로봉과 장군봉 사이 주목 군락지

비로봉과 장군봉 사이 주목 군락지

한발 한발 능선을 따라 장군봉을 올랐다.

사람들의 발자국이 남겨져 있지 않았다면 얼마나 힘들었을까 상상하기도 힘들다.

누군가 남겨놓은 그 발자국위로 발길을 옮긴다.

'아무도 걸어본 적이 없는 그런 길은 없어'라는 싯구가 생각난다.

발자국이 나지 않는 곳에 한번 발을 옮겨본다.

정강이까지 쑥 빠진다.

음~ 눈이 쌓인 후 첫 발을 내딛은 사람들은 얼마나 힘들게 이 길을 갔을꼬.

하산길, 임도인듯한 길이라 다소 심심했다.

하산길, 임도인듯한 길이라 다소 심심했다.

하지만 트래킹의 재미 또한 솔솔하다.

내려오는 길, 임도로만 5킬로미터.

다소 지루할 거라 생각했지만 고요한 산 속에서 사람과 이야기를 나누다 보니 훌쩍이다.

중간에 만난 스님들은 온통 선글라스를 끼고 있다.

그 중에서도 밀짚모자를 쓰신 스님은 거의 날아다니신다.

바로 이게 축지법?

산채 정식. 우와 배 터진다

산채 정식. 우와 배 터진다

상원사로 내려와 잠시 절을 둘러본다.

사람들로 조금 북적였지만 그래도 고즈넉한 기운이 감돈다.

산사는 평온하다.

매표소 쪽으로 내려와 늦은 점심을 먹었다.

산채정식을 시켰더니, 오우, 이건 상다리 부러지겠다.

싸이를 닮은 아저씨가 싱글싱글 음식을 가져다주신다.

저걸 어떻게 다 먹지. 거기에다 동동주까지 시켰으니.

결국 다 먹는건 포기했다.

음, 이건 나의 뼈아픈 실패?다.

고소한 나물향에 취해, 차가운 바람에 날려, 세상을 다 잊었다.