싱가폴에 갔을 때였다. 그때 우리는 호텔을 잡지 않고 동생 숙소에서 머물렀다. 동생이 출근하면 수영장으로 나가 한국에서 가져간 돌고래 튜브에 바람을 잔뜩 불어 넣고는 작은 애를 태워 큰애가 쓱쓱 밀고 다녔고, 동생이 돌아오면 큰애와 동생이 펼치는 ‘삼촌-조카’ 배 수영대회를 구경하기도 했다.

한가한 오전에 동네를 배회할 때면 휠체어를 밀고 있는 사람과 휠체어에 앉은 사람을 자주 볼 수 있었다. 휠체어에 앉은 사람은 대부분 남성 노인이었고, 휠체어를 밀고 있는 사람은 젊은 여성이었다. 인종적 구분이 무의미하지만 내가 쓰려는 것과 어느 정도 관련이 있다고 생각해 굳이 언급하자면 휠체어의 노인은 아시아인이었고, 뒤쪽의 여성은 좀 더 검은 피부였다. 세탁실 뒤쪽으로 작은 공간이 있었고, 동생은 그곳이 메이드가 살도록 만들어진 방이라고 했다. 1평이나 됨직한 좁은 공간이었다. 필리핀 출신의 젊은 여성들이 싱가폴에 살면서 가사 도우미, 간병인, 메이드 등의 일을 하면서 본국으로 돈을 송금하는데 그 금액이 필리핀 의사의 월급과 비슷하다는 말도 했다. 10년 전 일이다.

가사 도우미 일을 하던 젊은 여성들의 추락사가 흔하다는 말도 했다. 앞 베란다라는 개념 자체가 없는 싱가폴 주택의 경우, 문을 열면 바로 바깥으로 연결되는데, 돈을 모아 본국으로 보내고 부모님과 동생들의 생활비를 내어주던, 실질적 가장 역할을 하던 젊은 여성이 어느 날 갑자기 창문 밖으로 추락할 일이 무엇일까. 남자 고용주의 노골적인 성적 학대와 이를 질투하는 여성 고용주. 안쪽에서 밀지 않고서야 스스로는 떨어질 수 없는데… 의심은 남성 고용주와 여성 고용주에게로 향하지만, 대부분은 ‘이유를 알 수 없는 자살’로 결론지어진다고 했다.

'사회적 재생산'이란, 인간 존재와 사회적 유대를 생산하고 지탱하는 상호작용, 필수재 공급, 돌봄 제공의 형태들을 뜻한다. '돌봄', '감정노동', '주체화subjectivation' 등으로 다양하게 불리는 이러한 활동은 자본주의의 인간 주체들을 형성하고, 그들을 육체를 지닌 자연적 존재로 지속시킨다. 또한 그들을 사회적 존재로 구성하고 그들의 활동반경을 이루는 아비투스habitus 와 사회-윤리적 내용 혹은 인륜성Sittlichkeit 을 형성한다. (40쪽)

자본주의의 존립을 위해 필수적인 사회적 재생산 활동이 시장 바깥에서, 즉 가정과 지역사회, 그리고 학교와 어린이집을 포함한 공공기관에서 이루어질 때, 그 대다수는 비-임금 노동 형태(41쪽)로 이루어진다고 낸시 프레이저는 쓴다. 자본주의의 구성 단계에서 생산을 남성에게, 재생산을 여성에게 배분함으로써, 노동자 1인 가정의 소득 대부분이 남성의 임금으로 채워질 때, 여성의 종속은 빠르게 강화되었다. 여성의 소득이 남성의 소득과 상당 부분 가까워지고 있는 현재에도 여전히 ‘생활’을 의미하는 ‘재생산’ 노동은 여성만의 것이어서, 일하는 여성은 정규직이든 파트타임이든 상관 없이 ‘집안일’을 병행해야만 한다. 이중, 삼중노동을 강요받고 있는 셈이다.

<가부장제와 자본주의>에서 마리아 미즈는 제1세계 여성의 안락한 삶을 위해 제3세계 여성들의 삶이 희생되고 있다고 지적한다. “제3세계의 여성들은 임금 노동자로서가 아니라 직장에 나온 ‘가정주부’로서 인식되기 때문에 온전한 임금을 지불 받지 못 한다. 제3세계의 여성들 중 특별히 농촌 여성들은 가정의 주요 부양자임에도 불구하고 가정주부화는 저임금을 정당화한다.(262쪽) 또한 제1세계 여성이 아무런 거리낌 없이 구매하고 폐기해 버리는 상품은 제3세계 여성 노동자에 대한 열악한 처우와 비인간적 노동시간, 저임금으로 얻어진 것이며, 이는 가부장제와 자본주의의 교묘한 결합으로 가능했다. 양 세계에 속한 여성을 모두 억압해 얻은 결과”라고 주장한다.

남성과 여성, 어린이와 노인에게 필요한 재생산 노동이 여성에게만 요구되고, 무임금으로 그 일을 수행하던 제1세계 여성들은 적은 비용으로 제3세계 여성을 고용한다. 남성과 여성이 공동으로 짊어져야 하는 재생산 노동이 임금화되는 순간, 그 노동은 가시화되어 ‘정당한’ 경제 활동으로 인정받는다. 이는 제3세계 여성에게는 중요한 수입이 되는 것으로, 가혹한 이중 노동에 처한 제3세계 여성의 아이들은 돌봄 노동의 사각지대에 놓이게 된다. 피라미드의 맨 아래에는 제3세계의 아이들이 있다, 여성들과 함께.

그제 밤에는 <자두>를 읽었다. 눈은 피곤해서 자꾸 감기는데, 그다음이 너무 궁금해서 멈출 수가 없었다. 중환자실 앞 의자에 앉아 하염없이 기다리던 순간들과 병실에 누운 환자를 바라보며 이어졌던 기도, 간간히 흘러내렸던 눈물을 생각했다. 어려움을 겪을 때 모든 관계가 더 단단해지는 건 아니라는 것, 오히려 봉합되었던 감정과 미움이 폭발할 수도 있다는 걸 배워야 했던 시간이었다. 억울하다고 말할 수 없어서 복받치는 감정에 휘둘리던 때도 그때였다. 또렷한 기억과 선명한 문장들이 쌍둥이처럼 만나는 순간이었다. 세진의 시아버지가 좋은 분이었다는 이야기에서부터 느껴지던 불안감은 무난한 세진의 성격과 맞물려 소용돌이를 쳤다.

처음부터 그들은 한통속이었습니다. (104쪽)

아직도 철없는 나는, ‘그들’에 남편이 속하지 않았으면 좋았을걸, 하고 생각한다. 하지만 그럴 수 없는 것이, 남편은 비겁한 자식이었다. 알고 보니, 어려움을 겪고 보니, 눈을 뜨고 다시 살펴보니, 그랬다. 남편은 비겁한 자식이었다.

도둑년이라며 간병인 황영옥의 머리채를 잡아채던 시아버지는 새로 맞이한 남성 간병인을 ‘선생님’이라 부르며 깍듯이 대한다. 덜 일하고 더 많이 버는 남성 간병인은 틈이 날 때마다 쉬는 시간을 갖는다. 이게 현실이다. 사람이 사람을 대하는 태도, 는 오랜 기간에 걸쳐 만들어지고, 쉽게 변하지 않으며, 그 사회를 사는 사람들을 규정하고 억압한다. 그래서 가능하다. 남성 간병인은 덜 일하고 더 많이 번다.

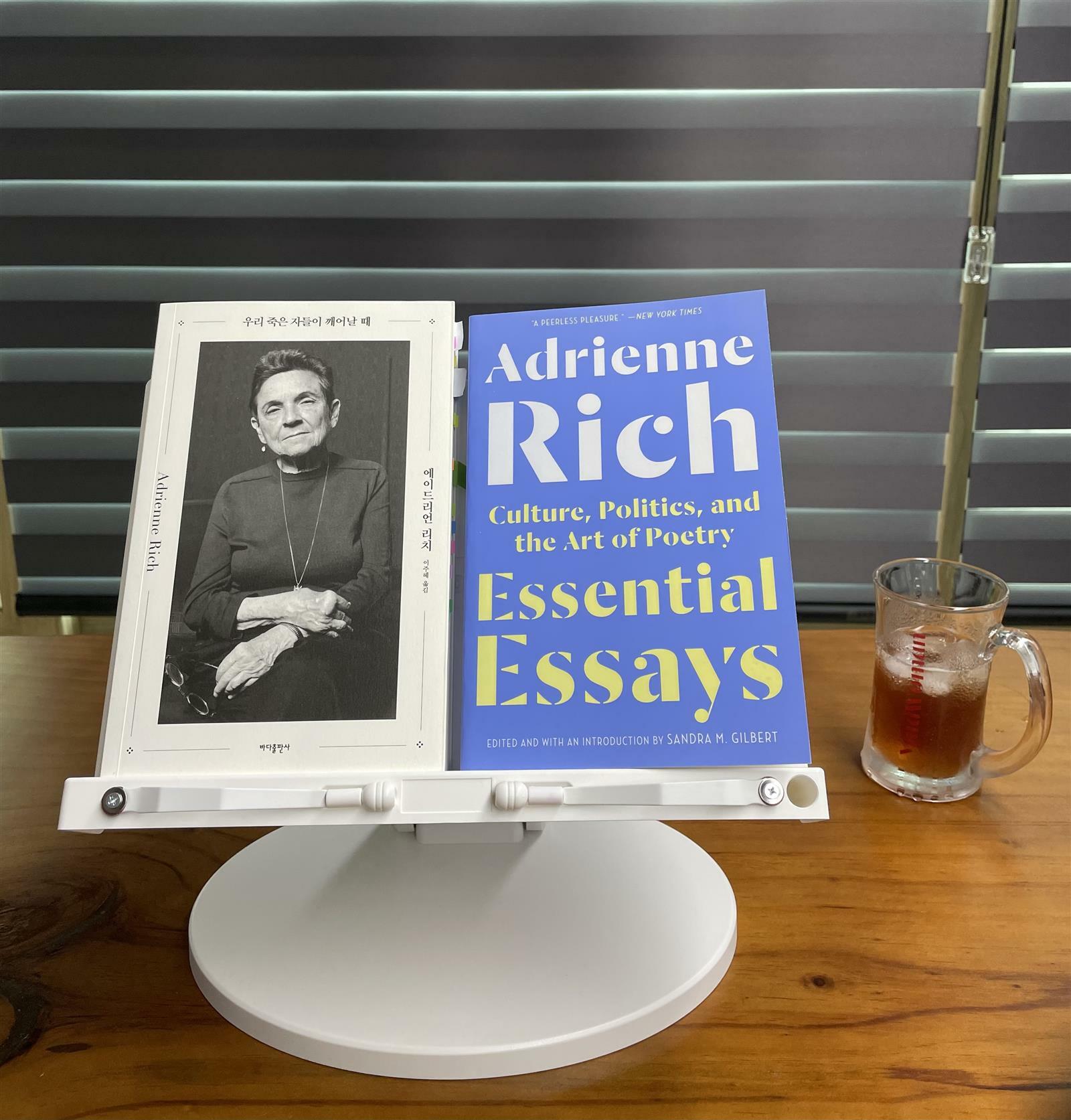

<자두>에 대한 극찬은 익히 알고 있었지만 찾아 읽게 된 건 바람돌이님의 페이퍼 덕분인데, 에이드리언 리치의 이야기가 나온다는 말에 솔깃했다. 이주혜 님이 번역하신 에이드리언 리치의 책은, 이 책 <우리 죽은 자들이 깨어날 때>일 테고, 원서는 이 책 <Essential Essays: Culture, Politics, and the Arts of Poetry (2018)>일 것이다.

에이드리언 리치에 대해서 생각할 때.

그러니까 나는 그의 시, 그의 산문, 그의 사상을 잘 알지 못하고 그의 삶, 결혼과 이혼에 대해서도 간결한 몇 개의 문장으로 추측할 수 있을 뿐이지만. 한때 사랑했던 사람을 자살로 잃고 그 일로 세간의 비난을 받는 일에 대해서, 엘리자베스 비숍과의 대화(<자두>, 17쪽)에 대해서 생각하기는 했다. 내가 헤어지자고 했던 사람이 내게 더 이상 매달리지 않고, 자신을 파괴하는 형식으로 내 요구를 거절했을 때. 내게는 키워야 하는 아들 셋이 남겨져 있어 나도 그처럼 똑같이 죽을 수 없을 때. 한없이 쏟아지는 세상의 비난을 피해 갈 수 없을 때. 그 남자가 ‘생각보다’ 훨씬 더 괜찮은 남자라는 걸, 내가 기억할 때. 리치는 어땠을까. 리치는 그 시간을 어떻게 살아냈을까. 그런 생각을 종종 하기는 했다. 딸이며, 어머니이며, 페미니스트이며, 레즈비언이며, 비평가이며, 시인이며 운동가이며 그리고 사상가인 리치는. 내 고민과 생각과 상상의 원천이다.

내 남편은 섬세하고 다정한 남자로 아이들을 원했고 학계에 직업을 가진 50대 남자로서는 드물게 기꺼이 '도와주려’ 했다. 그러나 이 '도움'은 너그러운 행동으로 이해되었고, 가족 안에서 진짜 일은 그의 일, 그의 직장생활이었다. 사실 이 사실은 몇 년간 우리 두 사람 사이에 문제가 되지도 않았다. 나는 작가로서 나의 몸부림이 일종의 사치이자 나만의 특이성이라고 생각했다. 내 일은 대개 돈이 되지 않았다. 일주일에 단 몇 시간이라도 글을 쓰기 위해 가사도우미를 고용하면 심지어 돈이 더 들었다. (<우리 죽은 자들이 깨어날 때>, 144쪽)

리치를, 더 읽어봐야겠다.