<연애 빠진 로맨스>의 가장 중요한 장면은 ‘대화 vs 섹스’ 장면이겠지만 내가 꽂힌 건 다른 장면이다. 연애도 섹스도 안 되는 상황을 한탄하던 함자영 (전종서 분)은 ‘섹스 이슈’가 우리나라만의 일이 아니라고 말한다. 술에 취한 채로 남사친에게 말이다.

이건 미국도 마찬가지야.

너 지금 미국의 가장 큰 골칫거리가 뭔지 알아?

2, 30대들의 해소되지 않은 성욕이 골칫거리 1위라 이거야.

이게 무슨 뜻일까?

영어 잘해도 소용없다 이거지.

이 영화를 어느 아침에 봤다. 그 시간만 혼자일 수 있어서 어쩔 수 없었다. 안방 침대에서 누워봤는데 빵! 터졌다. 막 웃고 싶었는데 혼자여서 그 즐거움과 기쁨을 맘껏 누릴 수가 없었다. 영어를 아무리 잘해도 해결될 수 없는 문제, 그게 바로 해소되지 않은 성욕의 문제다. 다른 말로 하면 여전히 영어 식민시대를 사는 우리에게는 해소되지 않은 성욕의 문제 못지않게 아니, 어쩌면 더 크게 영어가 골칫거리라는 뜻일 테다.

작년에 연말 페이퍼를 정리할까 말까 하면서 읽었던 영어원서를 살펴봤다. 알라딘 서재 이웃님들은 모두 태평양처럼 드넓은 마음의 소유자이시기에, ‘못해도 잘했다’ 칭찬해 주시는 분들이시기에, 올해도 무념무상 사대주의의 정점 원서 책탑을 찍어보려 했다.

2022년, 최고의 원서를 고르자면 이렇게 3권을 고를 수 있겠다. 로맨스의 새 시대를 열어주었던 <Love Hypothesis>, 레드의 강렬함을 보부아르와 함께 <How to be You>, 그리고 쎈언니의 정석 필리스 체슬러의 <An American Bride in Kabul>.

역시 최고의 한 권은 엘리자베스 스트라우트의 <오, 윌리엄!>일 것이다.

하지만, 그 외의 책들의 면면을 살펴보고 있노라니… 아, 너무 로맨스였던 것이다. 너무 로맨스다. 아래의 글에서 ‘섹스 무용론’을 펼쳤던 내가 진정 이 책들을 읽었던 것이냐. 믿을 수가 없었다. 나 자신을, 나의 과거를, 나의 읽기를.

그럼 내게는 로맨스 소설만 있는 것이냐. 그건 아니다. 네이버의 블로그에는 ‘사 놓고 안 읽은 영어책’이라는 비공개 폴더가 있다. (저도 비밀이란 게 있는 사람입니다) 50번째 책이 <The Right to Sex>이고, 51번째 책이 친구가 보내준 <Josh & Hazel’s Guide to Not Dating>이다. (읽은 책들도 있으니 ‘사 놓고 안 읽은 책들’이 35권 정도인 것 같다) 내게도 근사하고 멋지고 좋은 책들이 많이 있다. 하지만, 아… 읽기가 정말 도움이 되는 걸까, 하는 회의감이 유달리 매서웠던 올겨울의 바람처럼 내 마음을 스쳐 간다.

이런 말 하는 게 부끄럽기는 하지만, 사실이다. 나는 영어로 글을 써서 먹고살았다. 너무 비장해 보이니 직장인 모드로 바꿔 말하자면, 내가 출근해서 하는 일의 65퍼센트가 영어 문서를 읽고 영어 문서를 작성하는 일이었다. 읽고 해석하고 정해진 폼에 맞춰 글을 쓰는 일이어서 루틴의 범위를 크게 벗어나지 않았음에도, 회사에 들어와서 영어 실력이 늘었다고 말하는 선배가 있었다. 나는 그 마법을 체험하기 전에 퇴사를 했고. 그다음은 모두 슬픈 이야기.

나는 아직도 흔들리고, 아직도 모르겠다. 여전히 어휘냐 구조냐의 문제로 고민하고 있는데, 답을 몰라서라기보다는 답의 ‘실행’을 두려워하기 때문인지도 모르겠다. 지금 내가 가진 원서들은 모두 촬영용이고 데코용이고 장식용이니. 나는 여전히 흔들리고, 뭐가 뭔지 모르겠고, 그래서 청춘이다. 아파서 청춘이다.

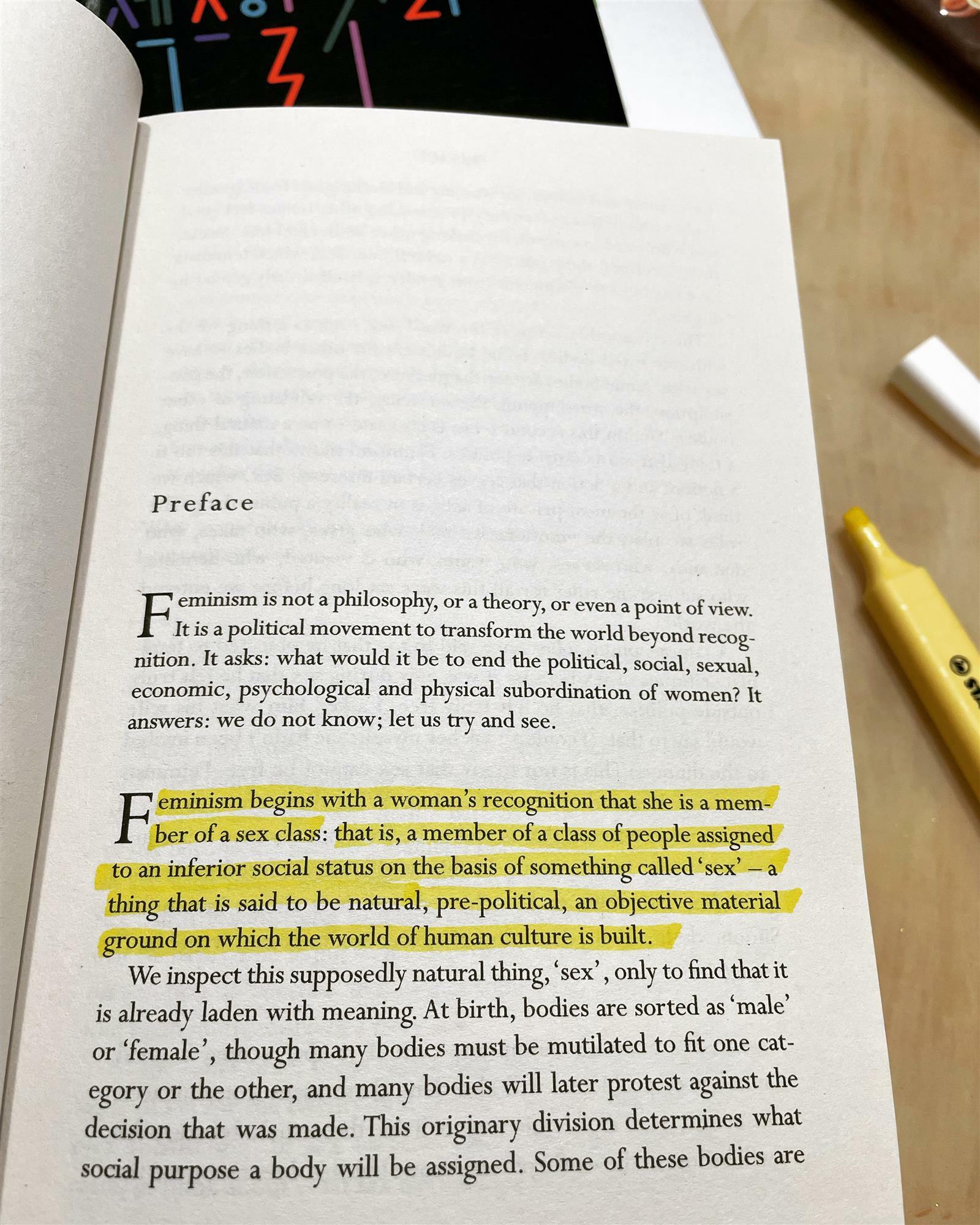

어제부터 <The Right to Sex>를 읽는다. 30쪽 넘기는 게 목표다.