사람마다 다를텐데 난 책을 홍보하는 데 불과한 띠지를 잘 버리지 않는다. 웬만하면 읽고 나서도 그대로 보관하는 경우가 많고, 읽다가 불편해지면 거실 서랍장에 고이 보관해 두었다가 다 읽고 나서 책에게 띠지를 입혀준다(?). 이 책은 특별히 띠지가 참 예뻤는데, 다 읽은 후에 찾아보니 도대체 찾을 수가 없다. 하여 내 책은 띠지 없이 헐벗은 모습.

동네도서관 6군데에서 검색되지 않는 책이었는데, 옆동네 도서관 지하 서고에 잠자고 있기에 대출해와서 조심스레 읽었던 책이 『여성의 신비』다. 정희진 쌤의 해제를 담고 예쁜 모습, 새 이름 『여성성의 신화』로 다시 출간됐다. 밑줄긋기, 책소개, 간단한 인용을 더해 10개 이상의 글을 썼던 것 같다. 지금 다시, 새롭게 읽히기를.

여성주의 책을 읽다 보면 베티 프리단의 이 책은 단골 손님 수준이다. 스테퍼니 스탈은 이 책을 읽었을 때 그의 삶에 다시 종이 울리는 것 같다고 말했다. 여성주의 고전 읽기의 실천과 『빨래하는 페미니즘』이라는 결과물이 가능했던 출발점이 바로 이 책이다. 카트리네 마르살은 『잠깐 애덤 스미스씨, 저녁은 누가 차려줬어요?』에서 이 책에 대해 두 페이지 이상 자세히 소개하고 있다. 보이지 않는 노동, 보이지 않기에 가치가 매여지지 않는 여성의 노동에 대해, 현대 여성들이 직면하는 불평등한 사회 및 경제 구조에 대해 경제학적인 측면에서 조망한다. 벨 훅스는 좀 다르다. 그녀는 이 책이 ‘백인 중산층 교외에 살고 있는 전업주부’만을 대상으로 하고 있다고 비판하며, 이 책의 한계와 단점에 대해 아주 냉철하게 비판했다.

여성주의 책에서 워낙 자주 인용되다 보니, 자연스레 한 번 읽어봐야겠다 그런 생각이 들게 되는 책이다. 책이 담을 수 있는 생각이라는 것은 한 가지이고, 어찌되었든 작가 역시 시대적, 문화적 배경을 완전히 뛰어넘을 수는 없다. 하지만, 백인 중산층 여성에게만 속한 이야기라고 비판하며 건너뛰기에는 이 책이 고발하는 지점이 우리의 현실과 너무 가깝게 맞닿아있다.

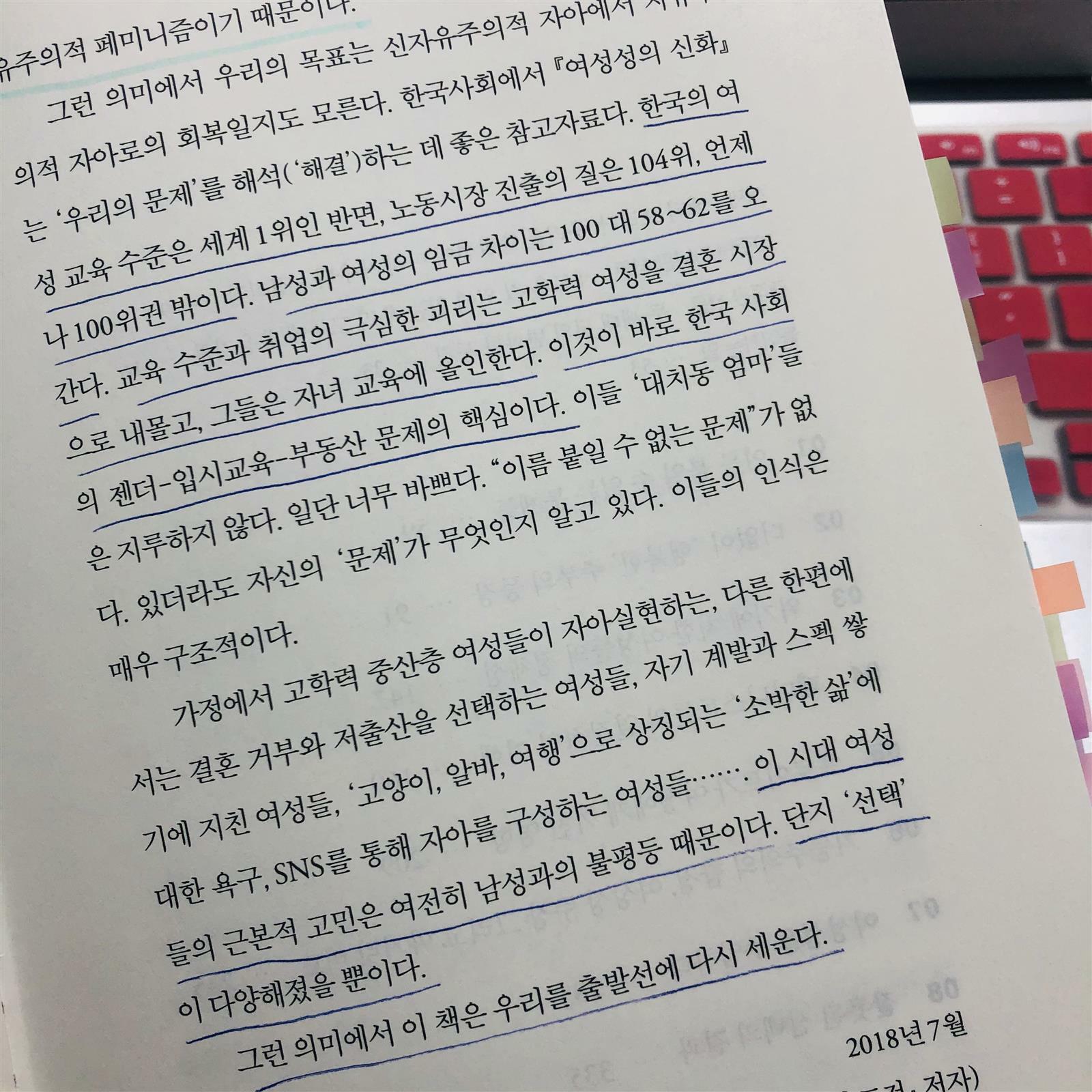

한국의 여성 교육 수준은 세계 1위인 반면, 노동시장 진출의 질은 104위, 언제나 100위권 밖이다. 남성과 여성의 임금 차이는 100대 58~62를 오간다. 교육 수준과 취업의 극심한 괴리는 고학력 여성을 결혼 시장으로 내몰고, 그들은 자녀 교육에 올인한다. 이것이 바로 한국 사회의 젠더-입시교육-부동산 문제의 핵심이다. (정희진 ‘베티 프린단, 우리를 출발선에 다시 세우다’, 13쪽)

조금 늦었지만 이제 시작한다.