예전에 도예전시회를 간 적이 있다. 자유분방하게 도예품들은 전시도 하고 팔기도 했는데, 그 속에서 엄청난 땀을 흘렸던 기억이 난다. 조금만 몸을 돌려도 뭔가 깨뜨릴 것 같은 불안함에 내 몸뚱아리를 어찌할 줄 몰라 쩔쩔맸던거다.

잘 넘어진다. 자주 깨뜨린다. 실수도 많다. 나란 인간은 허점투성이다.

실수를 하지 않겠다 다짐하며 계획을 세워도 무언가 하나는 어긋나는 일이 있다.

매번 실수가 터지고 마음 먹은대로 되지 않지만 그래서 부족한 삶이지만 굳이 행복회로를 돌리자면 조금 부족하기에 그 틈으로 요리조리 몸도 돌려가며 잠들고, 또 쉬어가며 살아가는 것 아닐까.

오늘의 실수를 반면교사 삼아도, 내일은 내일의 실수가 기다린다는 것.

살다보니 오히려 그런 날들이 더 오래 기억된다는 것, 비록 흑역사일때도 있지만.

잊어버리자. 왜냐면 내일은 내일의 실수가 또 나를 기다리니까.

어차피 우린 미완의 삶을 사는 미생이니까.

그래서 위로라는 말이 좋다. 채워지지 않는 삶엔 서로를 위한 위로가 필요한 법이다.

그리고 그 위로라는 게 뭐 그리 거창하지 않다는 것.

결국 도서관에서 <위로의 미술관>이란 제목을 보곤 두말없이 빌려온 것에 대한 장황한 설명이다.

은퇴 후 새롭게 시작한 그림으로 성공한 모리스 허쉬필드와 75세에 시작한 그림으로 경제공황과 전쟁에 지친 미국인들에게 소박하고 성실한 삶에서 오는 행복과 위안을 준 그랜마 모지스의 그림들.

이카로스를 그렸지만, 그 속엔 2차대전에서 전사한 공군 비행사들에 대한 애도가 담겨있다는 것, 이카로스의 붉은 심장은 마티스의 예술에 대한 굽힐 줄 모르는 의지이기도 했다.

한 눈으로만 봐야하는 원근법의 세상에서, 인간이 가진 두 눈으로 세상을 보고자 했던 세잔의 그림들도 소개된다.

그 중에 기억에 남는 건 바다그림이었다.

러시아의 화가로 윌리엄 터너의 영향을 받았으며, 바다 그림에 탁월했던 이반 아이바좁스키.

그가 그린 <아홉번째 파도>는 금방이라도 작은 배위의 인간들을 집어삼킬 듯 하다. 이렇듯 오만한 인간은 거대한 자연앞에선 겸손해진다.

이 그림을 보면서 떠올랐던 건 호쿠사이의 <파도>다 하늘로 솟을 듯한 파도가 금방이라도 사람들을 덮칠듯하다.

그리고 터너의 바다. 터너의 바다는 하늘과 맞닿은 듯 하다. 바다의 색이 담긴 수증기들이 하늘로 올라가, 하늘의 구름들이 하늘의 색을 내어준다 그렇게 만나 하늘과 바다 사이 오묘한 터너만의 세상 하나가 만들어진다.

바다에 비친 달이 아름답다.

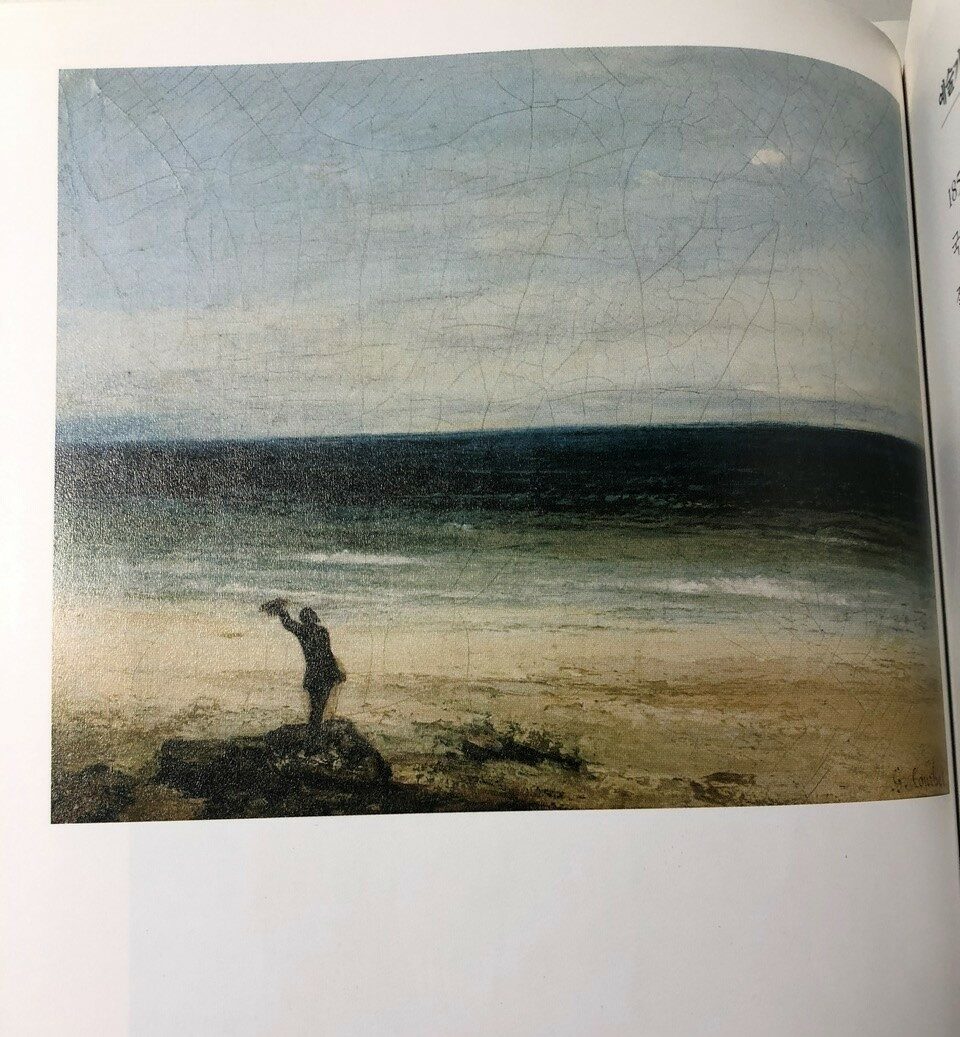

그리고 귀스타프 쿠르베의 바다. <팔라바의 바닷가>다.

정치상황 등에 휘말리며 탄압받던 힘든 시기, 자연이란 캔버스에 그려진 거대한 바다앞에, 그는 겸손하게 모자를 벗었다. 자신을 후원하는 이 앞에서도 꼿꼿하게 서 있던 그가 자연의 경이앞에선 스스로 자신을 낮추고 있다.

"쿠르베는 변혁의 시대를 살면서, 살아 있는 예술을 하기 위해 기존 전통 회화를 거부하며 자신이 직면한 현실을 그리려 했다. 그의 노력은 헛되지 않았다. 마네가 그의 뒤를 이어 비난을 두려워하지 않고 자신의 그림을 선보였고, 그를 존경했던 모네가 자신의 작품에 쿠르베를 모델로 출현시키기도 한다. 또 현대 미술의 첫 재단이라 불리는 세잔은 쿠르베의 풍경화에서 물감 칠하는 테크닉을 받아들인다."

바다 하면 또 떠오르는 것은 마셜제도 원주민들의 바다지도이다.

조개껍데기와 야자나무 껍질을 이용해 해류와 바다의 깊이까지 표현한 바다지도는 보는 것만으로도 하나의 예술품같다. 그들의 삶과 지혜가 담겨 어지러운 야자나무 줄기와 조개껍질들이 물고기들이 떼지어 있는 곳으로 길을 인도한다. 그 줄기들을 따라가다 보면 바다의 깊이, 파도의 세기, 그들이 바라본 바다가 오롯이 담겨있다.

(그들은 파도가 육지로 밀려오면 물결의 높이와 흐름이 달라진다는 걸 알게 되고, 막대기를 엮어 물결이 높은 곳을 표시했다. 막대기는 바닷물의 흐름을 휘어있는 막대기는 물결의 높이를, 조개껍데기는 섬을 나타낸다.)

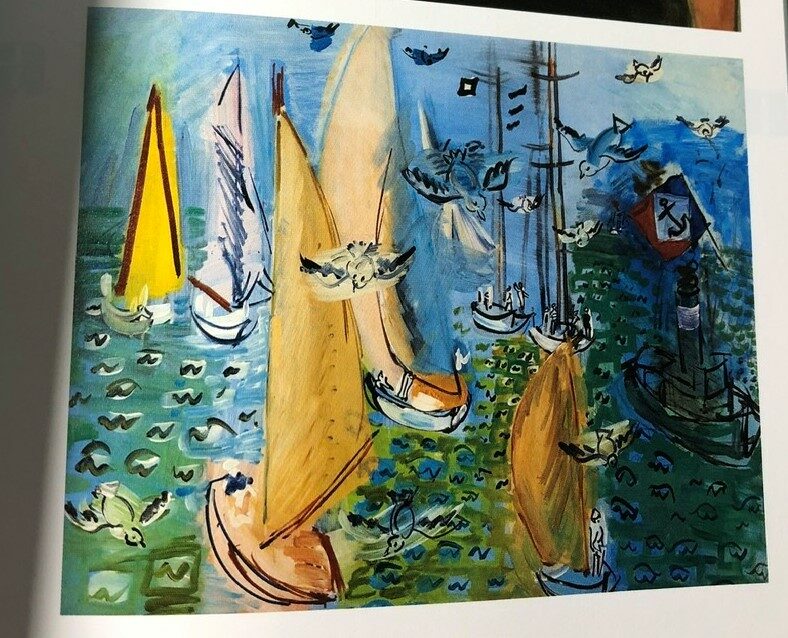

가난하고 힘든 삶 속에서도 늘 빛났던 화가 라울 뒤피.

어린 시절, 음악을 사랑한 아버지덕에 늘 음악과 함께 했던 그.

그래서일까.

그는 세상 찬란한 빛들을 음표삼아 경쾌하고 밝은 그림들을 만들어냈다.

“삶은 나에게 항상 미소 짓지 않았지만 나는 언제나 삶에 미소지었다.”

(아래 그림은 라울뒤피의 갈매기가 있는 요트 경기)

자연앞에 서면 우린 한없이 작아진다. 거기다 삶도 그렇게 친절하진 않다. 그러니 먼저 웃어주자. 웃는 얼굴에 침 못 뱉는다. 근데 말이다 정말 그럴까?

아래는 정말 귀여웠던 아서 앨슬리의 <내가 제일 커>란 그림이다, 능청맞아 보이는 세인트버나드와 아이의 표정이 앙증맞다.

그 와중에 북플을 왁자지껄 들뜨게 했던 아웃랜더 두 권을 읽었다. 가독성이 좋은데다 술술 읽혔다. 그래...역시 연하가 좋구나, 젊음은 좋은거구나. 그랬다.

(그림들이 그리고 아웃랜더의 제이미가 내게 그랬듯, 다른이들에게도 많은 위로가 되기를 ㅎㅎ)