내일자 한겨레에 저명한 번역자 김석희씨의 이야기가 기획기사로 실렸기에 옮겨놓는다. 비록 소설가로서는 문명을 드높이지 못했지만 일급의 번역자로서 그의 능력과 태도는 귀감이 될 만하다. 번역에 너무도 많은 걸 빚지고 또 의지하고 있는 우리의 현실에서 (그런 현실과는 전혀 걸맞지 않게) 한편으론 번역을 홀대하는 문화적 풍토가 바뀌어야 한다는 문제의식은 (여러 차례 강조한 바 있지만) 다시금 공유하도록 한다.

한겨레(07. 04. 13) “번역이 살아야 학문도 출판도 살지요”

소설가 가와바타 야스나리(1899~1972)가 1968년 <설국>으로 노벨문학상을 받았을 때, 많은 사람들이 이 일본 소설을 영어로 옮긴 미국 번역가 에드워드 사이덴스티커의 공로에 주목했다. 그의 번역을 놓고 이러저러한 말들이 없는 것은 아니지만, 그의 번역문이 <설국>에 묘사된 탐미주의적이고 허무주의적인 풍경을 탁월하게 형상화했다는 데는 이견이 없었다. 일본어 원문보다 더 낫다는 평판을 얻은 영어판 <설국>이 아니었더라면, 서구인들이 가와바타의 작품 세계를 제대로 들여다보기 어려웠을 것이다. 번역은 일종의 문화 간 통로였던 것이다.

한국 출판 시장에서도 번역은 통로 구실을 한다. 그러나 더 정확히 말하면, 통로라기보다는 병목에 가깝다. 단행본 출판물의 4분의 1이 번역서이고, 자비 출판이 아닌 시장을 상대로 한 출판물만 따로 놓고 보면 번역서의 비율은 이보다 훨씬 더 높다. 번역서의 비중이 이렇게 큰데도, 역량 있는 번역 전문가는 손가락에 꼽을 정도로 적다. 문장의 표층뿐만 아니라 심층까지 책임지는 번역가가 드물다보니, 마음 놓고 즐길 번역서를 찾기도 쉽지 않다. 오문으로 점철돼 무슨 뜻인지 알아먹을 수 없는 책들이 겉포장만 그럴 듯하게 꾸며져 독자를 유혹하는 경우가 허다하다. 번역서는 쏟아져 나오는데 믿을 만한 번역서는 찾기 어려운 것, 번역이 통로가 아니라 병목인 이유다.

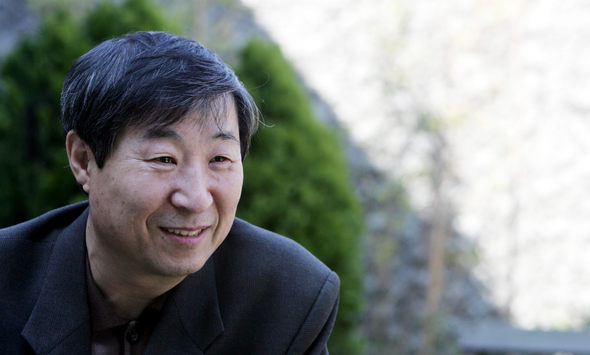

김석희(56)씨는 이런 황량한 번역 풍토에서 자기 세계의 꽃을 피운 드문 번역가 가운데 한 사람이다. 통상의 번역가가 영어면 영어, 일본어면 일본어, 어느 한 언어를 번역 품목으로 삼고 있는 것과는 달리 그는 영어·일본어·프랑스어에 두루 능통하다. 지금까지 번역한 책이 150종, 200권 남짓 되는데, 그 가운데 50%가 일본어 책, 30%가 영어 책, 나머지 20% 가량이 프랑스어 책이다. “서울대 불문과를 졸업하고 국문과에 편입한 뒤 대학원에서 한국 근·현대시를 공부했는데, 근·현대시를 연구하려면 일본어로 된 1차자료를 읽어야 한다. 일본어를 그때 익혔다.” 그의 일본어 번역 실력은 <로마인 이야기>(전 15권)로 정평이 나 있다. 시오노가 직접 한국인 독자에게 이야기하듯 생생하고 자연스런 문장은 <로마인 이야기>가 인기를 얻은 또 하나의 이유다.

그는 속전속결의 번역가로도 유명하다. 웬만한 두께의 책도 잡았다 하면 한 달을 넘기지 않는다. “<로마인 이야기> 마지막 권을 받은 게 지난해 12월 17일이었는데, 번역을 끝내고 원고를 출판사에 넘긴 게 1월 7일이었다. 200자 원고지로 쳐 1800장을 번역하는 데 딱 20일 걸린 셈이다.” 번역가 정영목씨는 “번역이란 머리나 손으로 하는 게 아니라 엉덩이로 하는 것”이라고 말한 바 있는데, 김석희씨도 그 말에 적극적으로 동의하는 사람이다. 그는 20년 가까이 ‘8·8·8’의 생활 수칙을 지키고 있다. 하루를 셋으로 나눠 8시간은 잠을 자고 8시간은 쉬고 8시간은 책상 앞에 앉아 번역 일을 한다. “번역이란 게 자기관리 못하면 무너지는 일이다. 나에게 번역은 직업이다. 8시간 노동제를 어떻게든 지키려 한다.”(*이런 경우를 '프로'라고 할 터이다.)

출판 편집자들이 하는 일 가운데 가장 큰 것이 번역문을 매끄럽게 다듬은 일이다. 비문을 바로잡고 거친 문장을 솔질하고 앞뒤가 앉맞는 문장을 가려내는 것이 편집자들이 늘상 하는 일이다. 이 점에서 보면 김석희씨는 예외적 존재다. 편집자들 사이에서 그는 완성도 높은 문장을 구사하는 사람으로 이름이 높다. 번역 원고를 그대로 조판해 책으로 만들어도 문제 없을 만큼 그의 문장은 빈틈이 없다. 편집자들이 그의 문장에 손을 대는 건 일종의 금기다. “바른 문장을 쓰고 맞춤법, 외래어 표기법을 지키는 건 글쓰는 사람의 기본 의무다. 그걸 편집자들에게 맡겨선 안 된다.”

서양사학자 박상익 우석대 교수는 좋은 번역을 이루는 성분을 “외국어 실력 30%, 해당 분야 지식 30%, 그리고 한국어 실력 40%”라고 이야기하는데, 김석희씨가 그런 경우다. 그의 번역문이 잘 읽히는 것은 그가 한국어로 능숙하게 글을 쓰기 때문이다. 전문 번역가로 나서기 전에도 그리고 그 후로도 한 동안 그의 꿈은 소설가였다(*내게도 '소설가 김석희'가 먼저였고, '번역'은 그의 부업으로 알았다. 이젠 거의 '전업 번역가'라 해야겠지만. 초창기 번역으로 기억에 남는 건 데즈몬드 모리스의 <털없는 원숭이>(정신세계사, 1991). 김석희씨는 모리스의 자서전도 우리말로 옮겼다).

문학청년 시절 시와 소설을 썼고, 1988년 <한국일보> 신춘문예 소설 부문에 당선돼 등단하기도 했다. 소설 쓰기로 다진 한국어 문장 실력을 번역에서 펼쳐 보이고 있는 것이다. “번역을 하다보면 원서의 저자가 힘주어, 공들여 쓴 단락을 만나는 경우가 많다. 이럴 땐 문장을 뛰쫓아가는 식으로 번역하지 않고, 전체 문단을 숙지한 뒤 우리 말로 다시 써본다. 그러면 문장이 훨씬 명확하고 유려해진다.”

1급 번역가인 그가 볼 때 한국은 번역을 홀대하는 나라다. “가장 문제가 큰 쪽은 학계다. 전공 분야의 고전을 번역해도 연구업적으로 대접을 안 해준다. 짜깁기 논문 하나 쓰는 게 더 점수가 높다. 그러다 보니 비전공자가 고전을 번역해 망쳐놓는 경우가 적지 않고, 그런 허술한 번역서를 읽느니 차라리 원서를 읽겠다고 낑낑거리는 게 현실이다. 먼저 학계에서 용기를 내야 한다. 전문 분야 번역을 대우해줘야 학문도 살고 출판도 산다.”

그는 일본의 예를 강조했다. “일본은 번역을 통해 근대화를 이룬 나라다. 이미 개화기 때 일본어 번역판이 나온 책 가운데 상당수가 아직도 우리말로 나오지 않았다. 번역을 우습게 알다보니, 우리 책을 외국어로 번역할 때도 똑같은 잘못을 범한다. 아무리 질 높은 작품도 고등학생 수준으로 번역해 놓으면, 그쪽 사람들은 ‘겨우 그 수준이야’ 하는 식으로밖에 인식 못한다. 가와바타의 <설국>을 서구에 알린 사람은 결국 사이덴스티커였다.” (고명섭 기자)

07. 04. 12.

P.S. 내가 소장하고 있는 책은 아니지만 기사를 읽다 보니까 기억에 떠오르는 책은 <북마니아를 위한 에필로그 60>(한길사, 1997)이다. 저자가 60권의 번역서를 낸 걸 기념하여 역자후기만을 모아놓은 책으로 기억된다. 그리고 10년이 지난 지금 150종, 200권 남짓을 번역했다고 하니까 지난 10년간 최소 90종의 책을 더 번역한 셈이다. <북마니아를 위한 에필로그 150> 정도의 증보판이 나올 만하다. 아마도 이윤기, 안정효 선생과 자웅을 겨룰 만하지 않나 싶다. '번역의 달인'들이 따로 있지 않다...