아무렴. 책 읽기 어려운 계절이다. 아침마다 쏟아지는 새로운 뉴스에 더 이상은 놀라지 않는다. 내 주위 사람들이 모두 박근혜를 찍은 것도 아닌데, 어느 만큼은 고소해서, 일정 정도는 고발하는 심정으로 “저 봐라. 저, 저!!”를 웃으며 외치기도 했다. 막상 걱정되기 시작된 건, 지난 토요일부터다. 화면을 가득채운 청계광장의 촛불들을 보고, 국민들의 분노를 보고, 국민들의 분노를 생중계로 연결해 보여주는 방송을 보며, 생각했다. 아, 사태가 생각보다 심각하구나. 이게, 웃을 일이 아니구나.

연설문에 빨간펜, 청와대 차량을 타고 장관들이 다닌다는 11문을 검문 없이 프리패쓰, 집무실에 침대 세 개 그리고 김치냉장고. 여기까지는 그나마 애교다. 사드 배치와 위안부 합의 그리고 개성공단 폐쇄. 만약 이런 일까지 최씨의 결정 혹은 cf 감독, 헬스클럽사장, 호빠 출신 젊은 남성 등 최씨 측근들의 결정이라면, 국가 간의 합의라 번복할 수도 없는 이 총체적 난국을 어쩌면 좋단 말인가. 도대체.

토요일에 청계광장에 나갔던 언니들은 똑같은 이야기를 했다. 그 많은 사람들이 한꺼번에 소리를 지를 때, 땅이 울리며 온 몸에 전율을 느꼈다고. 그 소리는 청와대까지 전해졌을 것이다. 사람들의 외침, 그 자리에서 이제 그만 내려오라는 사람들의 외침이 온 공기를 사로잡아 청와대까지 울렸을 때, 모든 일을 결정해주던 최순실이 곁에 없는 이 상황에 그녀는 어떠할까. 그녀는 무슨 결정을 할 수 있을까.

밤이면 밤마다 잠은 잘도 왔지만, 그래도 나라가 걱정되기는 했고. 위기는 보수의 용어라 ‘위기란 없어’ 하면서도 나라가 위기다, 나도 몰래 혼잣말이 나오기도 했다.

그래서, 책을 읽기가 어려웠다. 아니면, 읽고 있는 책이 어려웠을 수도.

1. 『잊혀진 조상의 그림자』

알라딘 애정 이웃님의 서재에서 발견한 책이다. 이 책에 대한 애정 이웃님의 리뷰를 읽은 기억이 없는 걸로 보아 그녀도 아직 이 책을 읽은 것 같지는 않고, 관심 도서라 책장에 올려둔 듯하다. 책표지가 너무 인상적이라 단번에 도서관에서 빌려왔는데, 생각보다 두께가 있어서 놀랐다.

알라딘 애정 이웃님의 서재에서 발견한 책이다. 이 책에 대한 애정 이웃님의 리뷰를 읽은 기억이 없는 걸로 보아 그녀도 아직 이 책을 읽은 것 같지는 않고, 관심 도서라 책장에 올려둔 듯하다. 책표지가 너무 인상적이라 단번에 도서관에서 빌려왔는데, 생각보다 두께가 있어서 놀랐다.

요즘엔 ‘인간’에 대한 생각을 많이 하는데, 생각은 두 개의 방향으로 뻗어나간다. 하나는 ‘생물학적 존재로서의 인간’에 대한 것이다. 진화의 과정 속에서 인간의 의식은 어떻게 발전해왔는가, 인간을 인간으로 규정할 수 있게 하는 ‘의식’은 물질적 토대에 근거한 것인가, (요즘은 이런 말 하는 게 두렵고 무섭지만) 인간에게는 영혼이 있는가, 인간은 어떤 방향으로 진화할 것인가, 새로운 인류는 어떤 모습인가. 이런 것들이 궁금하다.

또 하나는 ‘사회적 존재로서의 인간’에 대한 것이다. 생존이 근본인 생물로서의 인간이 전적으로 이타적일 수 있는가, 인간은 사회에 만연한 불평등을 극복할 의지가 있는가, 상위 1%가 하위 50%보다 더 부유한 현재의 개인적, 지역적, 전 세계적 불균형 문제는 해결될 수 있는가, 불평등한 사회의 변혁을 위해 한 개인이 할 수 있는 일이란 무엇인가. 이런 것들도 궁금하다.

진화라는 개념이 없다면 동물이나 인간에 머무는 영혼의 존재를 믿을 수 있다. 역으로 진화를 믿으면 그 존재를 인정할 수 없을 것이다. (138쪽)

나는, 진화론 전체를 신뢰할 수는 없다고 생각하는데, 특정하여 지적하기에는 정보와 지식이 부족하지만, 진화론이 과학적으로 설명할 수 없는 영역도 많이 있다고 생각한다. 그렇다고 해서 진화를 완전히 부정하는 건 아니다. 다만 나는 인간에겐 영혼이 있다고 믿고, 그 영혼은 그냥, 아무렇게나, 어쩌다 생겨난 것이 아니라, 목적과 의미를 가진 인간 존재의 정수라 생각한다. 그런 면에서 위의 서술은 나에게는 적용되지 않는데, 일단은 책을 끝까지 읽고 난 후에 판단할 일이다. 703쪽, 30,000원.

2. 『WHEN BREATH BECOMES air』

이 책은 쿠폰을 사용하지 않아, 13,000원을 추가 지급한 안타까운 결제 건에 포함되었던 책이다. 의도치 않은 13,000원 추가 결제로 인해 나는 이 책을 25,000원이라 생각하고 읽기로 했는데, 그래서인지 더더욱 무겁게 느껴지기도 한다. 자신이 암에 걸린 것 같다는 심증이 있었지만, 정밀 검사 받기를 두려워했던 저자는 아내와의 사이가 극도로 나빠졌던 그 순간을 이렇게 적는다.

I offered to skip the trip, to be more open, to see the couples therapist Lucy had suggested a few months ago, but she insisted that she needed time ― alone. At that point, the fuzziness of the confusion dissipated, leaving only a hard edge. Fine, I said. If she decided to leave, then I would assume the relationship was over. If it turned out that I had cancer, I wouldn’t tell her ― she’d be free to live whatever life she chose. (10)

며칠 후, 그는 자신이 암에 걸렸다는 것을 확인하게 되었고, 그녀에게 당신이 필요해, 라고 말한다. 당신을 절대 떠나지 않을 거예요, 그녀가 말했다. 그리고 그녀는 그렇게 했다. 가장 비참한 순간에 가장 숭고한 모습을 보였던 두 사람. 사랑, 내가 그렇게나 자주 말하는 참 사랑, 참된 사랑을 두 사람은 그렇게 보여준다.

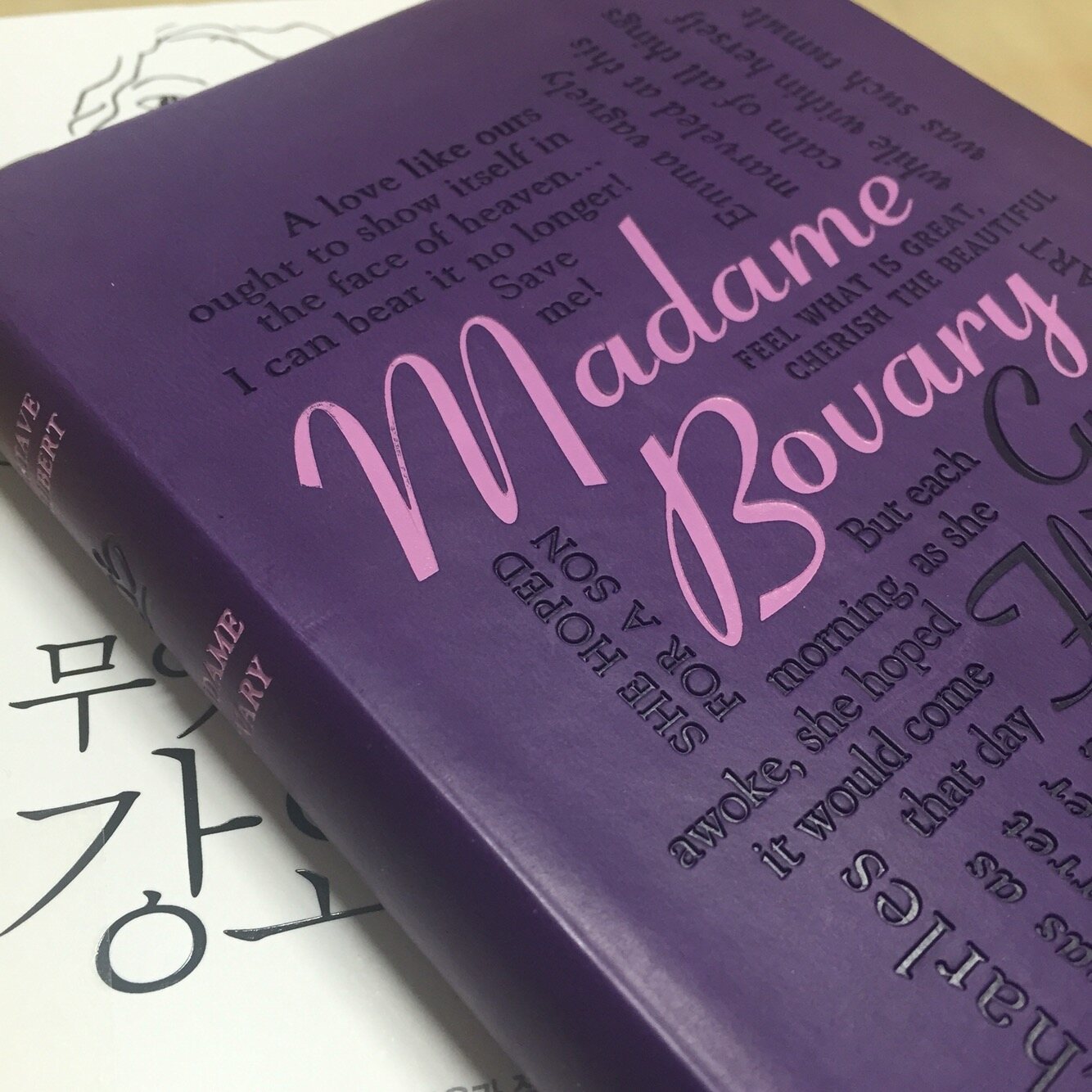

3. 『Madame Bovary』

이 책은 지난주에 교보문고 방문 기념으로 구입한 책이다. 아름다운 외모에 반해 소장용으로 구입했는데, 아주 만족스럽다.

We were in class when the headmaster came in, followed by a “new fellow”, not wearing the school uniform, and a school servant carrying a large desk. Those who had been asleep woke up, and everyone rose as if just surprised at his work. (5)

뜨거웠던 여름을 함께 보냈던 『아주 사적인 독서』, <권태는 프랑스의 특산물> 챕터에는 이렇게 쓰여 있다.

삶이 권태에 빠지는 이유는 시골에 살아서만은 아니고, 무능한 남편 때문만도 아닙니다. 사회적 지위 탓도 있습니다. 권태는 중산층 부르주아의 정서입니다. 그보다 상류층이거나 빈곤층이라면 권태롭지 않아요. 빈곤층은 먹고살기 바쁘니까 권태로울 여유가 없고, 상류층은 정치 활동이나 사교 활동이 많아서 일상생활을 관조해볼 여유가 없습니다. 하지만 그 중간층이 문제입니다. 중산층은 대개 먹고살 만은 하지만 아주 풍족하지는 않은 상인 집안입니다. 권태라는 건 이렇듯 특정한 사회적·시대적 조건 아래 발생한 것입니다. (25쪽)

중산층 부인으로서 마담 보바리의 ‘권태’가 어린 시절의 ‘독서 경험’과의 화학 작용을 거쳐 어떤 식으로 변모해 가는지 추적해가는 즐거움. 아는 길을 따라가는 이 기쁨.

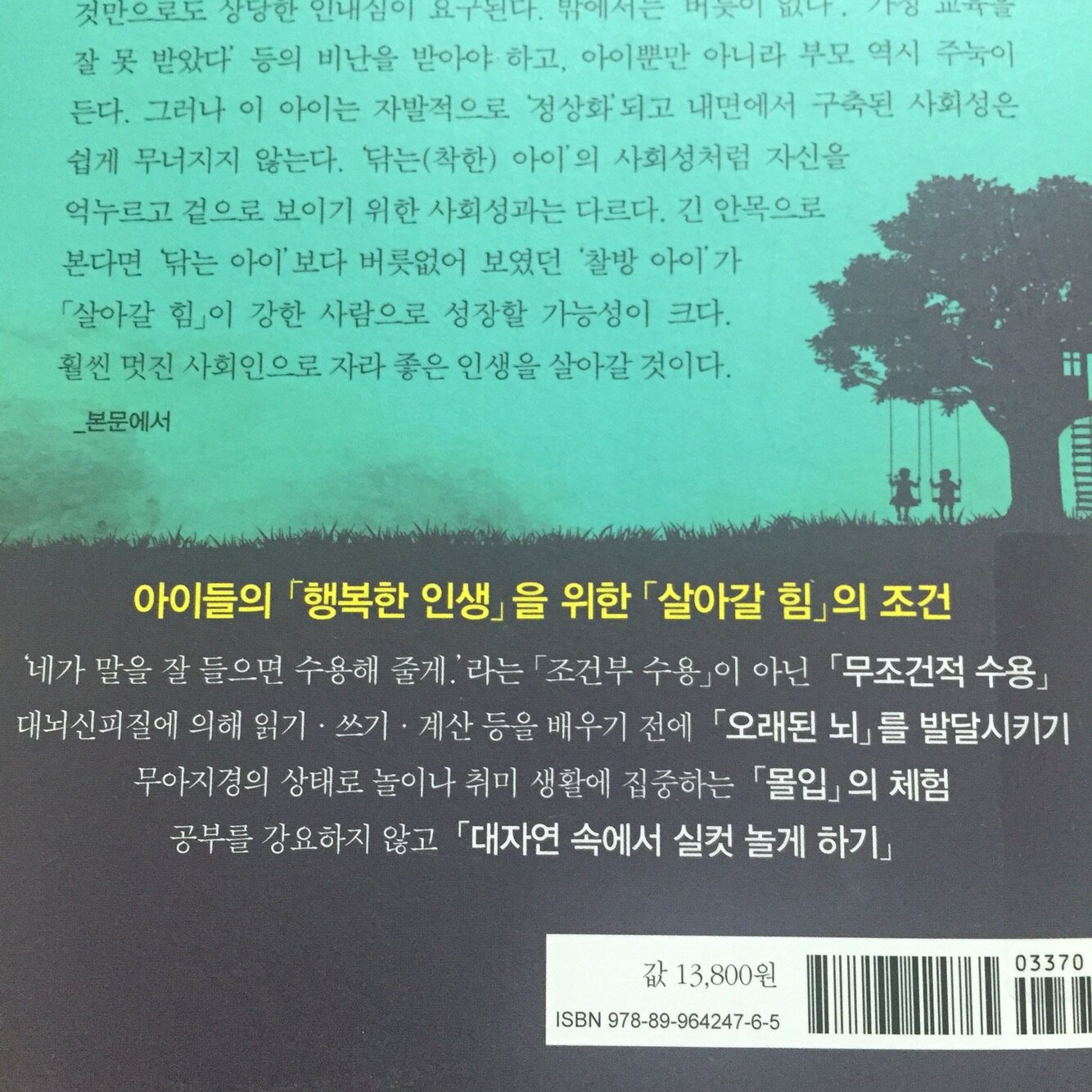

4. 『살아갈 힘』

긴 안목으로 본다면 ‘닦는 아이’보다 버릇없어 보였던 ‘찰방 아이’가 「살아갈 힘」이 강한 사람으로 성장한 가능성이 크다. 훨씬 멋진 사회인으로 자라 좋은 인생을 살아갈 것이다. (책소개)

이 문장만으로도 이 책은 일독을 부른다. 공부가 다는 아니다,라고 말하지만, 학교에서는 학원에서는 공부가 전부다. 공부를 잘 하지 못하는 아이들은 설 곳이 없다. 공부를 잘 못 하는데, 장난까지 심하다면. (한숨ㅠㅠ)

이제 겨우 20페이지를 읽었는데, 정답은 이미 알고 있다. 이렇게나 잘 정리되어 있다.

무조건적 수용, 오래된 뇌 발달시키기, 몰입의 체험, 대자연 속에서 실컷 놀게 하기.

이게 바로 아이들의 ‘행복한 인생’을 위한 「살아갈 힘」의 조건이다. (책소개)

5. 『무엇이 아름다움을 강요하는가』

이 책은 표지가 인상적이어서 기억했던 책이다. 그래도 바로 찾아 읽어볼 생각은 하지 못하고 있었는데, 북플을 하다가, 즐거운 북플 활동을 하다가 나도 모르게 이 책을 ‘읽었어요’로 표시한 것을 알게 되었다. 그 다음날 지우려고 했더니, 이미 ‘좋아요’가 8개. 이웃님들의 소중한 ‘좋아요’를 모른 척 할 수 없어, 급하게 상호대차를 신청하고 책을 대출해왔다. ‘<뉴욕타임스> 현세기 가장 중요한 책‘을 뒤로하고, ’21세기 여성의 아름다움과 정체성을 바라보는 시각을 재정립한 세계적 역작‘을 뒤로 하고 읽어 나간다. 완전 처음 듣는 이야기도, 새로운 이야기도 아닌데, 나도 모르게 눈이 번쩍 뜨이고, 의자를 잡아 당겨 바로 앉게 된다. 한 줄, 한 줄 천천히 따라가며 읽는다. 간만에 하는 ‘몰입 독서’다.

월요일에는 성남 아트센터에 갔다. 발레리 게르기예프가 지휘하는 러시아의 마린스키 오케스트라라고 하던데, 나는 협연자가 손열음이라서 오직 그 이유 때문에 공연장에 갔다. 내가 앉은 자리에서는 그녀의 뒷모습이 정면으로 보였는데, 원오프숄더 드레스에 편안한 자세로 앉아 피아노와 일체를 이루어내는 그녀가 아름다웠다. 몸 전체의 무게와 힘으로 소리를 만들어가는 그녀의 강렬한 모습은 ‘연주’라는 말보다는 ‘노동’이라는 말이 더 어울렸다.

그렇게 손열음과 최순실이 오고가는 한 주였다. 두 사람의 극명한 차이에도 불구하고, 둘 사람 다 너무 비현실적이어서 내게는 마치 꿈처럼 느껴졌다.

쇼스타코비피 피아노 협주곡 1번 c단조, 작품 35번 손열음의 연주와 청와대 11문 프리패쓰 최순실의 이야기가 내게는 너무 멀었다.

한 쪽은 너무 아름다웠고, 한 쪽은 전혀 아름답지 않았다. 한 쪽의 소리는 너무 높은 곳에서 들려와 나를 이끌고 위로 위로 올라가는 듯했고, 또 한 쪽의 소리는 저만치 아래 땅 속에서 들리는 것처럼 멍하면서도 아련했다. 한 쪽은 그랜드 피아노 위에 왼손을 올려놓은 채 우아하게 인사했고, 다른 한 쪽은 끌려가다가 명품 프라다 구두 한 쪽이 벗겨져 버렸다. 한 쪽에게는 박수를 쳐 주었고, 다른 한 쪽 때문에 나도 많이 부끄러웠다.

이제 책으로 돌아가야겠다. 페미니즘이 만만하다는 뜻이 아니다. 내가 그녀의 말을 이해해서도, 그녀의 말이 쉬워서도 아니다. 그녀가 손에 잡히는 책의 형태로 내게 왔기 때문이다. 적어도 그녀는 나와 가까이 있기 때문이다.

이 혼란스러운 시간을 나오미 울프와 함께한다. 이 혼란한 시절을...