윌의 죽음, 안락사와 선택의 문제에 관하여

윌의 죽음, 안락사와 선택의 문제에 관하여

-

-

Me Before You (Paperback)

Moyes, Jojo 지음 / Michael Joseph / 2012년 1월

평점 :

진작에 다 읽은 책을 미루다 미루다 이제야 리뷰를 쓰겠다고 자리에 앉았다. 여기저기 부산하던 생각과 의문들은 모두 다 사라지고, 마쳤다는 결과만 덜그러니 남아있는 이 순간의 암담함.

책 전체를 보아 주인공 윌과 루이자를 제외하고 가장 입체적으로 그려진 사람은 루이자의 동생 트리나이다. 그다음, 한 쌍으로 대조되어 자세히 그려진 사람들이 윌의 어머니와 루이자의 어머니다.

안락사를 선택한 윌의 마음을 돌리기 위해 자기 딸이 고용되었다는 걸 알게 된 루이자의 엄마는 크게 분노하는 동시에 윌의 엄마를 비난한다. 삶의 소중함을 모르는 윌이 불쌍한 사람이라고 생각하며, 잘못된(?) 윌의 선택을 용인한 윌의 엄마를 매정한 사람이라고 말한다. 하지만 윌의 생존을 세상에서 가장 바라는 사람은 윌의 엄마다. 제일 괴로운 사람도 윌의 엄마이고, 그의 선택을 끝까지 말렸음에도 결국 아들의 부탁을 들어주기로 했을 때 비난받는 사람도 윌의 엄마다. 그녀에게는 두 개의 선택지가 있다. 세상의 아우성에 응답할 것인가. 아들의 외침에 반응할 것인가. 그녀는 자신이 아니라, 아들을 선택한다. 그 삶이 자신의 것이 아닌, 아들의 것임을 알았기 때문이다. 내 목숨보다 더 소중한, 소중한 것처럼 느껴지는 내 아들의 삶을 포기하는 것. 그것이 그녀의 유일한 선택지다.

이 책을 읽고 윌의 입장과 주장, 그의 말에 동의하지 않는 사람은 많지 않을 것 같다. 나 역시도 윌의 선택에 반대하지만, 그의 ‘그런’ 선택을 받아들여야 한다고 생각한다. 그의 고통, 그의 외로움을 1도 덜어줄 수는 없는 외부인으로서는 당연한 일이다. 오히려 나는, 처음 이 소설을 시작했을 때처럼, 윌처럼 자기 삶을 끝내고 싶어 하는 사람이 아니라, 자신의 삶을 이어가고 싶어 하는 사람들에게 관심이 있다.

보이는 듯, 보이지 않는 듯, 그림자처럼 작품 전체에 약한 채도로 등장하는 루이자의 할아버지가 잠시 언급된 것처럼, ‘그럼 노인들은 죽으란 말이냐?’는 의문이 내게는 가장 큰 울림으로 다가온다. 죽는다는 것, 그 평범하고 당연한 진리는 일상으로 바쁜 우리 현대인들에게는 보이지 않는 현실이다. 대부분의 사람들은 ‘인간이라면 죽기 마련’이지만, ‘죽어야만 하는 인간’에 자신은 포함되지 않는다고 생각하는 것 같다. 불멸을 향한 인간의 끝없는 욕망, 노화에 대한 두려움과 혐오, 더 젊은 육체에 대한 광적인 집착. 건강검진, 성형수술, 건강식품, 무릎 수술, 각종 운동. 영생을 약속하는 이 세상의 모든 약초와 약품들. 핸드폰은 기한이 3년이고, 전자제품도 10년 정도 사용하는데 (냉장고와 텔레비전이 약속한 듯 정확히 9년 차에 고장 남), 70년을 사용한 몸 여기저기가 고장(?) 나는 일은 너무나 당연하지 않는가. 하지만, 사람들은 묻는다. 왜, 왜 아픈 거지? 여기가 왜 아픈 건지 도대체 모르겠어. 나도 모르겠다.

생명은 우주에서 흔한 현상이 아니다. 원자는 분해되는 것이 모여 있는 것보다 훨씬 더 안정적이다. 생명체는 기묘한 방식으로 자신을 유지하고 있을 뿐이다. 생명은 열역학 제2법칙을 거슬린다. 서로를 지지할 힘이 없어지면, 느슨해지면 원자는 분해된다. 즉, 죽고자 하는 윌의 의지, 윌의 몸을 이루는 원자들의 의지(?)는 오히려 ‘자연스럽다’. 죽지 않으려는 우리가, 살기 위해 애쓰는 우리의 행동이 오히려 자연스럽지 않다. ‘반’자연적이다. 우주의 작동 원리에 반한다. <엔드 오브 타임>의 첫 문장 그대로다. 모든 생명은 때가 되면 죽는다. (19쪽)

온 우주 속에 생명이라는 현상, 생명체라는 존재가 그렇게 희귀한 경우임에도 불구하고, 우리는 이렇게 살아 있다. 그 특별한 상태를 지속하기 위한 노력, 그런 노력이 내게는 항상 신비롭다. 밥을 먹고 힘을 내고, 다시 먹는 그런 행위들이.

‘너무 슬퍼하지 마, 호상이잖아’라는 말의 허전함. ‘이제 그만 돌아가셔야지’라는 말의 서늘함. ‘너무 오래 살아도 좋은 거 없어’라는 말의 공허함. 삶을 지속하려는 의지를 꺾는 말들, 죽음을 받아들이라는 그런 말들은 ‘너도, 너도 죽어야 하는 존재야’라는 말로 들린다. 언젠가 죽을 운명이라는 걸 알지만, 죽음에 대한 이런 요구와 재촉은 그것이 나에 대한 것이 아니더라도, 불편하다. 쓸쓸하고 허전하다. 피할 수 없는 죽음과 죽음이 찾아오기 전의 그 지루한 시간에 대해 앞으로도 계속 생각해 보고 싶다. 필멸의 운명임을 알고, 사후세계에 대해 긍정하고, 다른 세계에 속한다고 믿는 내게, 가장 궁금한 문제는 바로 죽음과 죽음 이후의 삶이니까.

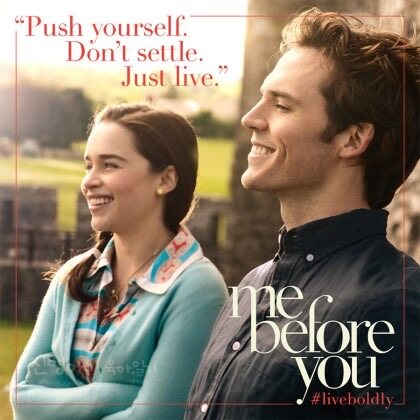

윌의 죽음이 서글펐던 좀 더 개인적인 이유는, 윌이 샘이었기 때문이다. 윌을 연기한 샘 클라플린 때문에 안타까운 마음이 더했다. 하릴없이 핸드폰을 들고 있을 때, 윌의 사진을 몇 개 모았다. 핸드폰 많이 하는 나 자신이 싫어서 샘의 사진을 모으다 그렇게 되었다고 변명하려고, 굳이 여기에 다운받았던 사진 몇 개를 올려본다. 그의 대표작이나 의미 있는 영화들이 아니라, 내가 좋아하는 영화들이다. <나의 사촌 레이첼>과 <러브, 로즈>에서의 샘을, 나는 사랑한다. <스노우 화이트 앤 더 헌츠맨>에서는 키스했는데 백설공주 못 구한 어벙한 왕자님으로 나왔고(다행히 아직 못 봤음), <에놀라 홈즈>에서는 못 알아볼 외모로 '변신'했는데 나는 목소리 듣고 단박에 알아봤다.

1. 스노우화이트 앤 더 헌츠맨 (2012)

2. 헝거게임 : 더 파이널 캣칭 파이어 (2013)

3. 러브, 로지 (2014)

4. 미 비포 유 (2016)

5. 나의 사촌 레이첼 (2017)

6. 에놀라 홈즈 (2020)