중학교에 들어가니 필독 도서가 있었다. 『안네 프랑크』, <감자>, <배따라기>, <메밀꽃 필 무렵> 등등. 요즘 아이들 필독 도서는 그렇지 않은데, 그때는 전체적으로 좀 올드한 느낌이 강했다. 정해진 책들이어서 반드시 읽어야 했고, 반드시 읽어야 한다고 하니 읽기 싫은 경우가 많았는데, 가끔 좋은 책들을 발견하는 경우도 있었다. 100자평 대회를 위해 읽기 시작했지만, 읽다 보니 좋은 책들을 만난 이번 경우와 비슷하다고 하겠다. 동화책과 만화책을 위주로 읽어가고 있고, 도서관이 큰 도움을 주고 있다.

1. 끼인 날

왕년에는 그림책깨나 읽던 사람인데, 알고 보니 아이들 때문에 읽는 거였다. 정말 오랜만에 읽은 동화책인데, 그림도 글도 재미있고 알차다. 주인공 ‘나’는 여기저기 ‘끼어’ 있는 동물들 을 구출해 주는데, 이 장면에서는 사람들을 구출해주었다. 특히 좋았다.

2. 천문학자는 별을 보지 않는다

이 책은 리뷰도 쓰고 페이퍼도 쓰고 100자평도 썼다. 좋은 책이어서 읽을 때도, 읽고 나서도 좋았다. 심채경을 주의해 보게 될 것 같다.

3. 우리는 안녕

박준 시인의 시에 김한나 씨가 그림을 그렸다. 처음 안녕과 마지막 안녕으로 만든 이야기가 슬프면서도 예쁘다.

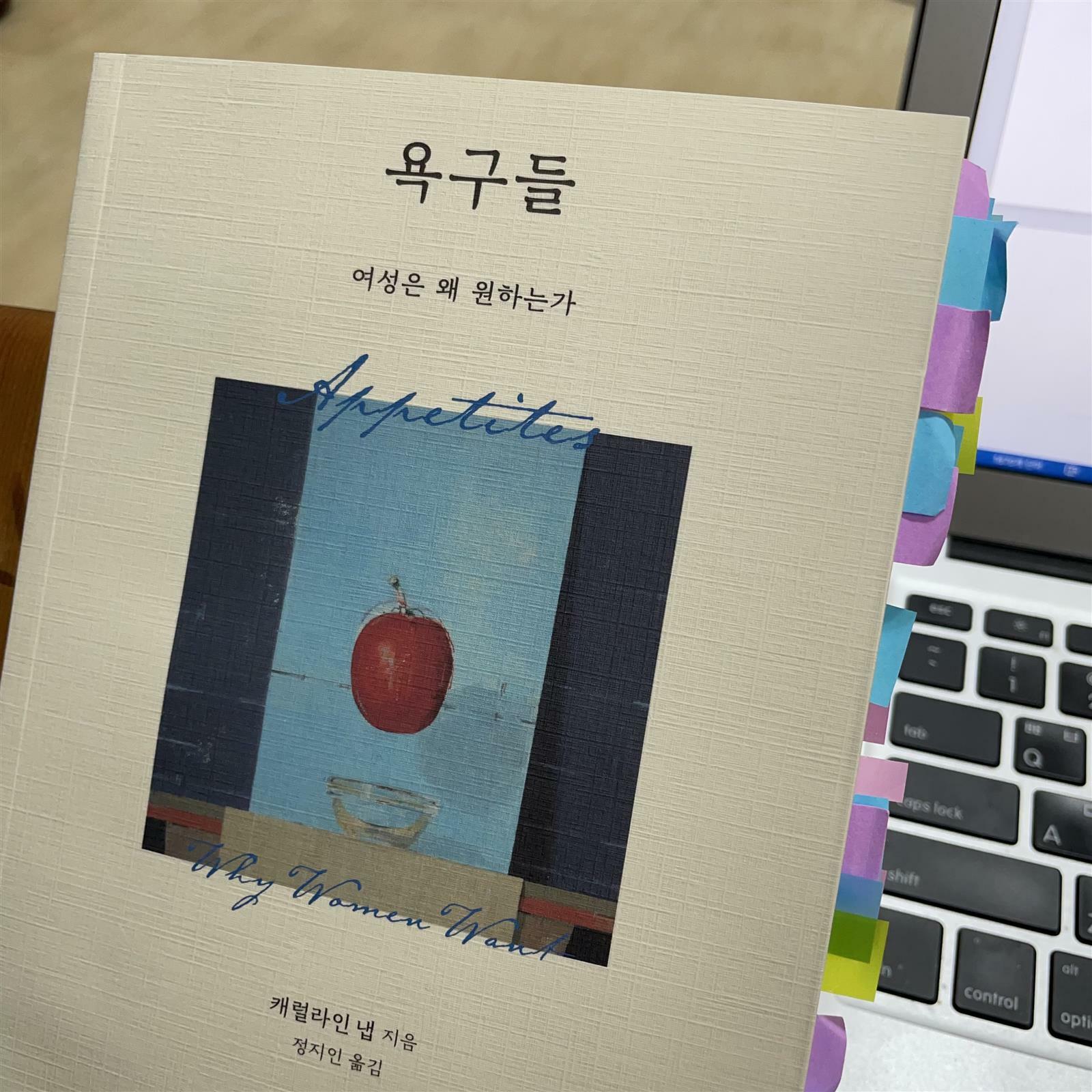

4. 욕구들

보부아르의 책과 함께 제일 좋았던 책이다. 오랜 시간을 들여서 읽었는데, 읽을 때마다 이런저런 상념이 떠올라 잠깐씩 멈춰야 했다. 할 이야기가 10가지 혹은 20가지 떠오른다. 캐럴라인 냅의 책은 처음인데, 다른 책도 다 찾아봐야겠다는 생각이 들었다.

5. 곧 수영대회가 열릴 거야!

100자평에도 썼지만, 즐거운 수영대회와 대회에 참석하는 윌리(정자)의 설정은 발랄하지만, 신나게 모험을 떠나는 윌리(정자)에 비해 조이(난자)는 얼마나 수동적인지. 남자는 씨, 여자는 밭이라는 오래된 관념 속에, 생명의 탄생에 있어 남성의 역할이 핵심적임을 강조하고 싶은 마음, 충분히 이해한다. 난자가 정자보다 훨씬 더 크고, 수정 후 성장 과정에서 절대적으로 필요한 영양분을 보유하고 있음을 확인했던 남자 과학자들이 얼마나 놀랐을지, 안 봐도 훤하다. 그래서 조이(난자)의 눈을 일부러 안 그린 게 아닌가 의심된다. 난자가 더 크고, 영양분을 간직한 것도 사실이지만, 이 모든 일의 주체는 남성, 정자, 윌리임을 확인시키기 위해. 아니면 아니라고 말해 보시던지.

6. 아주 편안한 죽음

어머니는 딸을 어려워하지 않는다. 세상에서 제일 쉬운 사람이 딸이다. 예전에는 더 심했다. 딸과 며느리. 이 세상에서 제일 쉬운 사람들. 세속적인 관점에서 성공한 딸, 작가의 명성에 둘러싸인 딸을 어려워하는 어머니에 대한 묘사가 기억에 남는다. 사회 속에서 여성이 권위를 얻어가는 방식과 영향력에 대해 오랫동안 생각했다. 죽음과의 대면. 어머니의 반응과 보부아르의 반응 등, 그 외에도 하고 싶은 말이 참 많지만, 그건 또 다음 기회에.

7. 이세린 가이드

김정연의 발견 역시 기쁘고 즐겁다. 이세린이 가정과 이웃, 직장 등에서 겪어내는 일들은 평범하고 흔한 일들이지만, 사실 이런 이야기들을 글로 읽을 때는 새삼 놀라게 된다. 불평등은 우리 일상에 너무 가까이 자리하고 있다.

내가 제일 좋아하는 에피소드는 바로 이것. 엄마 동네 친구분은 은근히 이세린을 며느릿감으로 찜해 두고 있는데, 젓가락을 짧게 잡으면 가까운 곳으로 시집간다는 말을 전하면서, 이세린 정도로 짧게 잡으면 자신의 집 정도로 시집오지 않겠느냐며 하하 웃는다. 여간 신경이 쓰이는 이세린. 젓가락을 아주 멀리멀리멀리멀리 잡아 멀어지고 싶어하다가 급기야는.

8. 내가 되는 꿈

최진영을 읽던 날에는 큰아이가 화이자 접종을 하는 날이었다. 아이와 아이 친구를 차에 태우고 접종을 하기 위해 도착한 곳은 아이가 어렸을 때 수영 강습을 받던 곳. 큰아이는 수영을 일찍 시작했다. 웬만큼 잘하게 되어서 이제 그만할까 생각하던 찰나에 작은 아이가 시작하게 되어서 큰아이로서는 원치 않게 긴 시간 수영을 했다. 일주일에 세 번씩, 7년 이상을 다녔던 곳이다.

6년 만에 다시 그곳에 가니 오랜 기억이 떠올랐다. 잠깐 커피를 마시러 밖으로 나왔는데, 내가 알고 있던 근처의 커피숍 4개가 문을 닫았고, 조금 떨어진 곳에 새로운 커피숍이 들어선 게 눈에 띄었다. 커피를 주문하고, 친구들에게 ‘최진영의 이 책에, ㄸ이야기가 나오니 읽어보시라’ 이야기하고, 책장을 펼쳐 세 장을 넘기니, 아이가 벌써 접종을 마쳤다고 카톡을 보냈다.

안 그려려고 하는데, 자꾸만 옛날이 떠오른다. 아이들이 더 어렸을 때 얼마나 재미있었는지. 그때의 나는 얼마나 파랗게 젊었던지. 미니 사이즈의 아이들이 얼마나 귀여웠던지. 과거는 주로 미화되니까, 그때의 갈등, 그 시간의 고민은 기억나지 않는다. 추억을 간직한 장소 주위를 걸으며, 그러지 말자고, 그러지 않겠다고 생각했다.

동네슈퍼가 있는 작은 골목길과 호떡 아저씨의 리어카 자리와 위험해 보였는데도 두 칸씩 건너뛰었던 계단과 툭하면 만차였던 지하주차장과 딱딱한 수영장 의자가 추억인 것처럼. 뜨거운 그 날, 새로운 추억이 만들어졌다고, 생각하기로 했다.

화이자와 최진영과 ㄸ과 아라바와 그리고 화끈하게 내리쬐던 햇볕이 새로운 추억이 되었다고. 그렇게 생각하기로 했다.