-

-

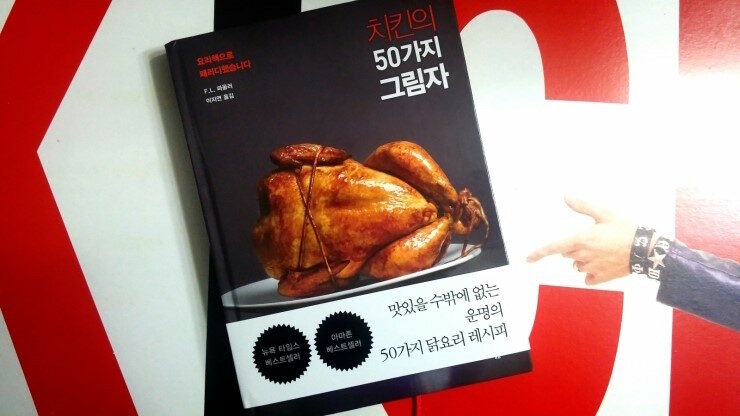

치킨의 50가지 그림자

F. L. 파울러 지음, 이지연 옮김 / 황금가지 / 2016년 4월

평점 :

절판

진짜 기발하다. 어떻게 이런 생각을 했을까? 아주 먹음직스럽게 노릇노릇 구운 통닭을 표지로 하고 있는 '치킨의 50가지 그림자'는 제목에서 바로 알 수 있듯이, 얼마전 선풍적인 인기를 끌었던 E.L 제임스의 '그레이의 50가지 그림자'를 패러디 하고 있다. 그것도 표지처럼 실제 통닭으로! 읽다보면 도대체 이런 기막힌 생각을 한 작가가 누굴까 궁금해지지 않을 수 없는데, 하여 이름을 살펴보면 F.L 파울러. 하하하! 작가 이름조차 패러디다. E의 다음 알파벳을 쓴 F.L 이라니! 이것만 봐도 가명일 게 분명한데, 아니나 다를까 마지막 페이지에 보면 이름은 가명이며, 작가의 정체는 베일에 싸여 있다고 나와 있다.

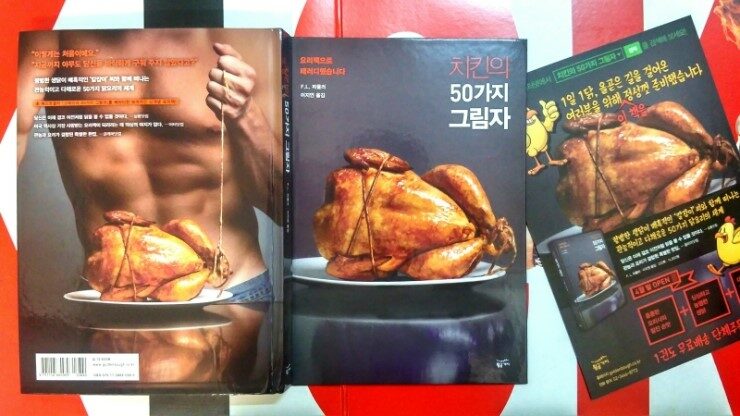

비밀의 작가. 패러디. 그런 책 치고는 책의 만듦새가 꽤나 좋다. 양장본에다 요리책인지 소설인지 혼동될 정도로 많이 들어간 컬러 화보까지. 어쩌면 닭 요리책으로 알고 이 책을 구입한 사람도 있지 않을까?

(무려 이 책엔 치킨집 전단지까지 들어 있었다. 잠시 황금가지가 출판시장이 너무 열악한 관계로 치킨으로 사업을 확장했나 하는 생각도 했다. 하하...)

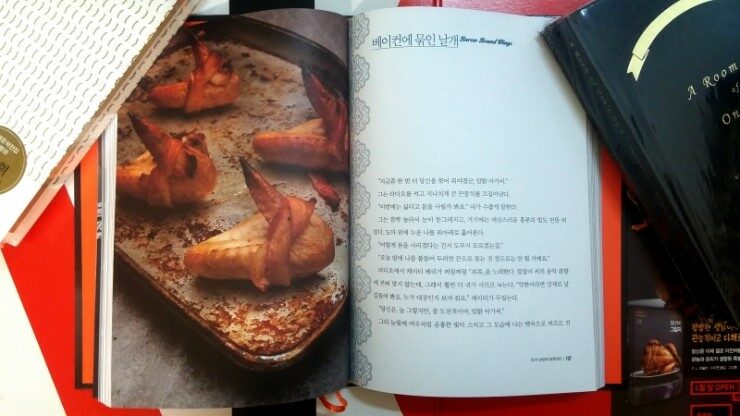

(제목의 '치킨의 50가지 그림자'는 50가지 치킨 요리라는 뜻도 들어있지 않을까 한다. 소설은 이렇게 요리에 따라 하나씩 단락을 이루고 있으며 각 단락의 시작마다 이번엔 어떤 요리가 되는 지를 보여주는 사진이 저렇게 나온다. 사진이 꽤나 식욕을 돋구기에 이 소설을 밤에 읽는 것은 위험하다.)

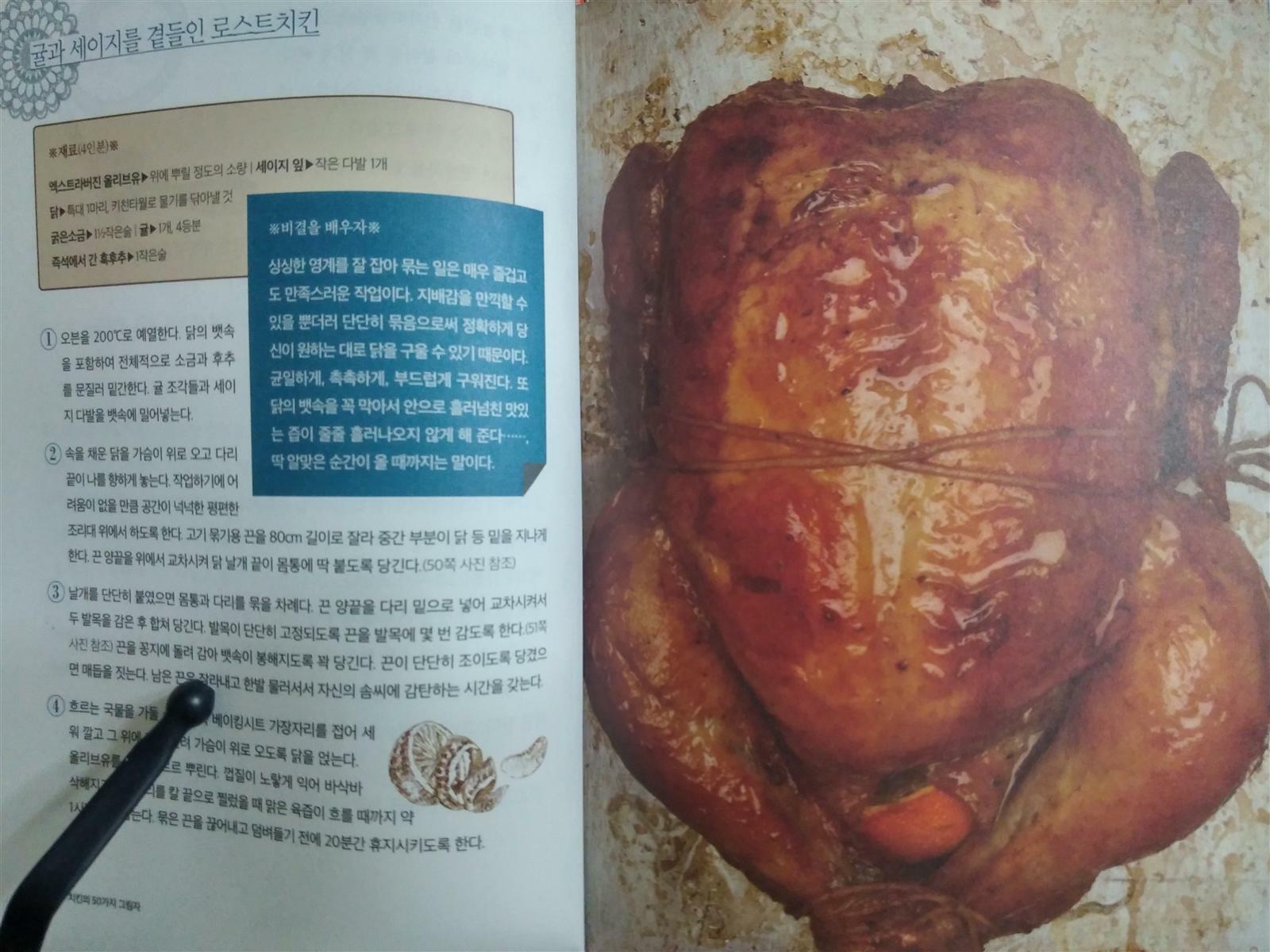

단락마다 말미엔 진짜 닭 요리 레시피까지 나오고 있으니. 때문에 누군가는 이 책을 읽으면서 이런 생각을 했을 수도 있다. "하, 이거 색다른 요리책이로군. 야한 소설처럼 만들었잖아!" 이런 본말전도가 충분히 예상될 법한 완성도다. 솔직히 나도 내가 소설책을 읽었는지, 요리책을 읽었는지 모르겠다. 표지에 작가 자신이 '요리책을 패러디했습니다'라고 하니까 소설책이겠거니 생각하는 것일 뿐. 그러나 정말 집중해서 탐독했던 것은 레시피였다. 사진의 요리가 하도 먹음직스러워 만들어 먹고 싶어 미칠 것 같았으니까.

어쨌든 작가가 소설이라고 방점을 툭 하고 찍어주고 있으니까 거기에 맞춰 생각해 본다면, 이 책은 '그레이의 50가지 그림자'를 공격하고 있다고 말할 수 있다. '그레이의 50가지 그림자'는 페미니즘적으로 보자면 불편한 이야기였다. 계급적으로 캔디 같은 여성이 커다란 재력을 지닌 남자에 길들여져 점점 SM의 세계로 빠져드는데, 거기서 보여주는 여성의 모습이 노예에 가까운 수동성을 보여주기 때문이다. 그녀는 남성의 쾌락을 자신의 쾌락으로 여기는 매저키스트가 된다. 닭이 요리사의 욕망에 맞춰 요리되는 것과 같다.

파울러는 요리가 가지고 이러한 일방향, 재료는 그저 그것을 다루는 자에게 순종할 수밖에 없다는 측면을 가져와 '그레이의 50가지 그림자' 세계의 폭력성을 드러낸다. 그 소설의 주인공 여성처럼 닭은 의인화 되어 식스팩 남성 요리사에게 묶이고, 찢기며, 파헤쳐지는 것이다. 그 과정을 파울러는 엄청나게 관능적으로 묘사하며 여성의 닭은 요리되는 모든 순간을 자신의 쾌락으로 경험한다.

손에 쥔 16플라이 노끈 다발로 봉긋이 솟은 내 가슴살을 스치며 그가 묻는다. 천연섬유 노끈이 건드리는 감촉이란 놀랄만큼 관능적이다. 내 가장 깊숙한 곳, 가장 은밀한 그 곳이 더없이 맛있게 오므라든다.

"몰라요." 내가 숨결만으로 말한다.

"몰라요. 그리고?" 그가 위협하듯이 재우친다.

"모릅니다. 요리사님."

그가 귤 한 개를 집어서 서서히, 서서히 내 아래쪽 구멍에 들이밀어 이윽고 그것이 내 속에서 완전히 묻힌다. 아, 꽉 찬 느낌. (p. 46)

(인용한 부분은 바로 이 로스트 치킨을 만들기 위한 과정이다. 소설 부분이 끝나면 바로 이렇게 그 요리의 정체와 그것을 만드는 레시피가 공개된다)

듣기로 SM적 세계는 과잉된 연극성의 세계다. 자신이 맡은 배역에 따르는 연기에 얼마나 충실할 수 있느냐에 따라 느낄 수 있는 흥분의 강도가 결정된다. 때문에 연기를 위한 상세한 규칙이 그 세계엔 존재한다. '그레이의 50가지 그림자'가 잘 보여주고 있는 바와 같이 과정과 단계가 중요한 것이다. 그런데 그 과정과 단계엔 연기하는 자에 대한 배려는 없다. 배역이 모든 것을 결정한다. 자신이 어떤 성향을 가졌던 주어진 배역에 자신을 길들여야 한다. SM 세계의 규칙은 궁극적으로 주체가 가진 고유한 본질을 희석시키고 소멸시키는 과정이다. 남는 것은 배역 뿐이다. 본말전도가 그 세계를 유지시키는 핵심 동력이다.

SM 세계의 각 과정과 단계에 존재하는 세부적 규칙은 요리의 레시피와 그리 다르지 않다. 그러니 소설에 이런 식으로 레시피가 삽입되는 것도 그냥 재미를 주기 위해서는 아닌 것이다. 아마도 SM적 세계가 더없이 인위적이며, 그것도 배역을 정하고 연기를 강요하는 한 사람의 주도로 이루어지는 일방적인 세계라는 것을 암시하는 뜻도 있지 않을까 싶다. 역시나 이 레시피엔 닭의 의지가 전혀 개입할 수 없다. 그는 오로지 레시피에 따라 해체되고 다시 조립될 뿐이다. 그리고 그 레시피를 고른 자는 어디까지나 요리사다. 하지만 당하는 여성인 닭은 그것을 자기 파괴의 과정으로 여기지 않는다. 오히려 요리되는 동안 자신이 더욱 맛있게 되어가는 것에 끝도 없는 희열을 느낀다. 그녀는 그것을 자신의 쾌락으로 여긴다. 그러나 그녀는 오로지 요리사의 욕망대로 되고 있을 뿐이다. 그 희열의 끝에서 기다리는 것은 단 하나, 자신의 소멸이다. 그렇지만 그녀는 그조차 환희로 간주한다. 요리사에게 맛있게 먹힐 수 있기 때문이다. 그녀는 자신의 욕망을 요리사의 욕망과 일치시킨다. 욕망의 일치는 순종의 궁극이다. 그것은 레시피의 매 단계마다 요구되는 자기 부정을 통한 순종에 따른 결과다. 어째 종교의 순교와도 닮아 보인다. 순교 역시 종교에서 요구하는 끊임없는 자기 부정을 통해 도달하는 궁극이 아니었던가. 그렇다면 종교도 SM적 세계라고 할 수 있지 않을까?

꽤 재밌게 즐겼다. 밤마다 허기를 몰고와 고통스럽긴 했지만. '그레이의 50가지 그림자'에 대한 제법 매서운 공격이었고, 공격의 방식이 재치 넘치는 패러디라 더욱 효과적으로 보였다. 너무나 외로운 밤, 외로움을 달래려 술 한잔 걸쳤다면 후식으로 읽어도 좋지 않을까 싶다. 공자님 가라사대, 인간의 근본적인 욕구는 두 가지로 식욕과 성욕이라 하셨는데 이 책은 그 두 가지를 하나는 확실하게, 다른 하나는 은근히 채워주고 있으니까.

좀 다른 이야기를 하나 하자면, 나도 요리를 꽤 즐기는 편이긴 하지만 지금까지 요리가 가진 애로틱한 면에 대해선 별로 생각해 본 적 없다. 음식이 성애의 도구가 될 수 있다는 것은 영화 '아메리칸 파이'나 우리나라 영화 '몽정기'를 비롯하여 자주 봤지만 그저 웃어 넘겼을 뿐, 둘을 연결 짓지는 못했다. 그런데 이 책은 본격적으로 연결하여 재현하고 있는지라,(한 마디로 내가 그 세계에 푹 담겼다가 나온 고로 )앞으로 요리할 때마다 언뜻 떠오를 것 같다. 그래서 내가 가장 걱정하는 것이 무엇인지 아는가? 바로 삼계탕이다. 앞으로 복날이 오면 난 언제나 그랬듯이 삼계탕을 만들어 먹을 터인데, 그것을 묶을 때 아무래도 이 소설의 장면이 생각날 것 같다. 이것, 참.

(어쩌면 이렇게 묶어 버릴 지도, 왠지 이제 생닭을 보게 되면 Tie me up, Tie me up 하는 속삭임이 들려올 것만 같다...)