이제 한 해도 얼마남지 않았긴 하지만 이 뒤로 올해 어떤 영화를 보던지 이 영화보다 더 뇌리에 오래 남을 작품은 없을 것 같다는 생각이 든다. 그만큼 정말로 너무나 커다란 충격을 받았고 그만큼 더 오랜 여운에 젖게 되는 영화다. 예상은 했어야 했다. 절망을 한 폭의 그림으로 그린다면 그 어떤 작가보다 더 어둡게 그릴 수 있는 코맥 매카시가 원작자고 이 영화의 감독이 얼마 전에 친동생인 토니 스콧을 그의 자살로 잃어버린 리들리 스콧이었음을 알았다면 말이다. 이렇게 너무도 절망적이고 어두운 영화라는 걸 짐작은 해야했다. 나는 어쩌면 예고편에 속았나 보다. 시치미 뚝 떼고 너무나도 스릴러다운 모습만을 보여주고 있었으니까. 그렇게 꽤나 빼어난 재미의 스릴러일 것이라는 내 예상은 보기 좋게 깨어지고 나는 마지막 장면의 절망과 참혹함 앞에서 마치 소태를 곱씹듯 짜디 짠 소금의 심장이 되어 집으로 돌아와야 했다.

감히 말한다. 카운슬러는 절망의 기록이다. 아주 길고도 깊은...

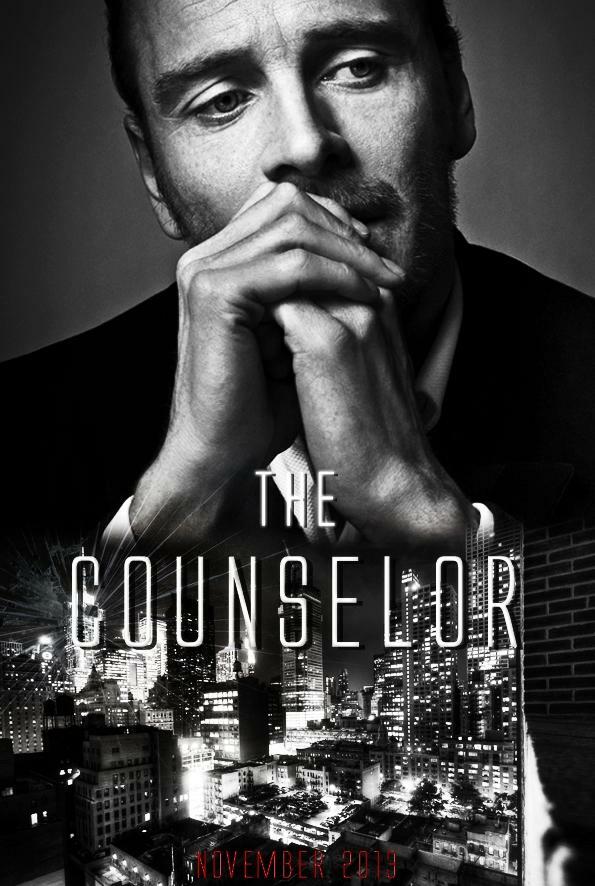

요즘 대세 배우의 주연 마이클 패스벤더를 비롯하여 역시나 코멕 매카시의 원작을 바탕으로 했던 영화 '노인을 위한 나라는 없다'에서 후덜덜한 연쇄 살인마 '안톤 쉬거'를 연기한 하비에르 바르뎀하며 뭐, 브래드 피트는 말할 것도 없고 거기다 페넬로페 크루즈와 카멜론 디아즈까지. 이런 호화 배역으로 무장한 영화이니만큼 군침을 흘리지 않을 도리가 없다. 그러니까 이 배역 앞에서의 나는 치즈를 바로 코 앞에 둔 생쥐와 같았던 것이다. 그것을 한 입 배어 물었을 경우, 혀 끝에 와 닿는 치즈의 달콤한 맛을 느낄 사이도 없이, 무정한 덫에 갇혀버리게 될 생쥐.

난 정말 그렇게 느꼈다. 물론 이 말이 이 영화가 엉망이었다는 뜻이 아니다. 천만에! 이 영화는 올해 내가 본 그 어떤 영화들 보다도 좋았다. 감히 걸작이라고 불러도 상관없다고 생각한다. 걸작의 정의를 무엇으로 내리든 간에 어쨌든 이 영화는 참으로 오래도록 내내 곱씹게 만들었으니까 말이다. 걸작이 그런 것 아니던가? 내내 그 영화가 만든 세계에 빠져서 허우적대며 헤어나지 못하도록 만드는 것.

'카운슬러'는 그런 영화다. 이건 늪이다. 빠져나갈 수 없는 배들의 무덤이라는 사르갓소다.

우리는 그 늪에서, 삶이라는 걸 본다. 삶이 가진 무정한 진실. 늘 우리의 예측을 빗나가며 우리가 모르는 곳에서 항상 등에다 비정한 비수를 꽂기 위해 기다리고 있는 게 바로 삶이라는 잔인한 진실.

페넬로페 크루즈는 그런 순진한 우리들의 대표적인 표상이다. 영화에서 한없이 착하고 그야말로 순결한 천사 같았던 그녀는 가장 끔찍한 모습으로 정말 문자 그대로 처참하게 살해당하고 쓰레기 하치장에 버려진다. 이토록 삶이 마련한 반전에는 선악의 구별이 없는 것이다. 누가 착한 일을 하면 보상을 받는다고 그랬나? 삶이란 정글이며 가장 잔인한 형태의 약육강식만이 있을 뿐인 것을.

그리고 그 약육강식에 포식자가 되기 위해서는 그저 모든 인간적인 마음을 버려야 한다는 더욱 잔인한 형태의 진실만이 있을뿐.

코멕 매카시와 리들리 스콧은 한 목소리가 되어 말한다. "네가 서 있는 곳을 똑똑히 보란 말이야!"라고.

여긴 영화 초반에 표범들이 질주하는 숨을 곳이라고는 한 군데도 없는 황야며, 우리들은 오로지 그들의 입에 먹히기만을 기다리고있는 멍청한 토끼들이라는 것을.

그 사냥을 보며 하비에르 바르뎀은 '난 이미 사라져 버린 것은 다시는 생각하지 않아'라고 말하는 그의 여친인 카멜론 디아즈에게 이렇게 말한다.

"당신은 너무 차갑군."

그러자, 카멜론 디아즈는 이렇게 응수한다.

"확실한 사실에는 온도라는 게 없어."

현실은 비정하기 이를 데 없고, 거기서 어떤 인간미를 찾는다는 건 오만이다. 아니, 그 비정함을 잊고 싶은 무익한 노력이 빚어낸 싸구려 환상일 뿐이다. 결국 이 세상에 존재하는 것은 그런 인간미가 아니라 먹느냐 먹히느냐 그것만이 전부인 것이다. 브래드 피트처럼 아무리 대비를 잘해도 어쩔 수 없다. 결국엔 먹히게 된다. 이런 세상은 진실로 단 한 명의 포식자만 허락하니까. 그런 세상에 발을 들였음을 주인공 마이클 패스벤더는 절규 속에서 깨닫게 된다.

환영은 걷어치워!

영화는 이렇게 말한다. 우리가 생각하고 있는 세상이란 산타클로스가 아직도 있다고 믿는 유치한 아이들의 몽상에 불과하다고.

하비에르 바르뎀의 목을 조이는 흉기에 대한 이야기, 브래드 피트의 스너프 필름을 만드는 것에 대한 이야기. 그걸 모두 듣게 되는 마이클 패스벤더는 그게 그저 지어낸 이야기겠거니 생각했다. 하지만, 우리는 분명히 보게 된다. 그리고 그는 현실로 마주하게 된다. 그것이 세상에 진짜로 존재하는 이야기라는 것을. 이 영화의 유일한 포식자가 나중에 말하는 것처럼 우리가 어떻게 받아들이든 간에 본질은 변하지 않는다는 것을. 몽상은 산산히 깨어지고 우리가 확인하는 건 내 발이 디디고 있는 이 곳이 바로 지옥이라는 사실 뿐이다.

'카운슬러'는 그런 영화다. 현실이 바로 지옥임을 알려주는 영화. 요한 계시록이 예언했던 지옥의 문이 이미 열렸음을 말하는 영화. 여기에서 달아날 길은 없다. 영화 마지막에 마이클 패스벤더에게 도달한 DVD 한 장은 이렇게 말하는 것과도 같다.

"여기에 들어오는 자, 모든 희망을 버려라."

이 영화를 보고 영화관을 나서는 당신의 길고도 검은 그림자 속에서 갈퀴처럼 무수하게 뻗어나와 당신의 뒷덜미를 부여잡게 될 말이다. 진정!