-

-

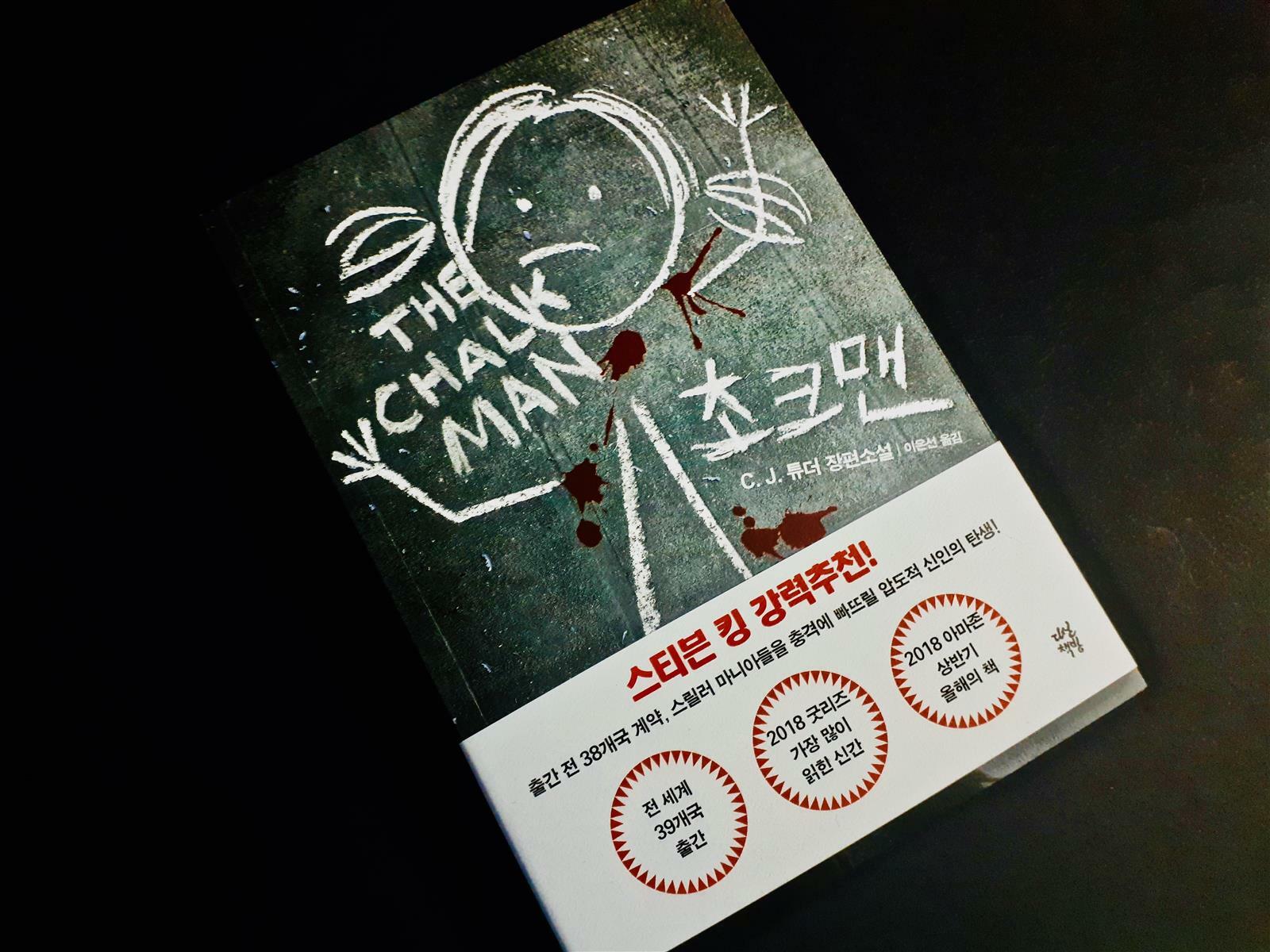

초크맨

C. J. 튜더 지음, 이은선 옮김 / 다산책방 / 2018년 7월

평점 :

띠지에 나와 있는 말을 잘 믿지 않는 편이다. 스티븐 킹의 강력 추천이라는 말 또한 마찬가지다. 뭐, 한 두 번 속아봤어야지. 장르 소설계의 펠레 아니던가. 그러니 그런 띠지를 보면 '범죄도시'의 악역 장첸의 억양으로 '니 내가 호구로 보이니?'라고 말해주고 싶어진다. 그러나 정말 예외 없는 법칙은 없나 보다. 띠지에 나와 있는 말도 순도 100%의 진실일 수 있다는 걸 알려주는 책을 만났으니까 말이다. 그것이 바로 C.J 튜더의 '초크맨'이다.

재판에 증인으로 불러나온 것처럼 선서라도 하고 싶다. '본인은 본 법정에서 진실만을 말할 것이며 거짓을 말할 시 위증의 죄를 달게 받겠습니다'라는 식으로. 이 소설에 한해선 그렇게 말해도 상관없다고 생각한다. 그렇다고 띠지에 나와 있는 말이 그리 대단한 것은 아니지만. '스티븐 킹 강력추천!'밖에는 없으니 괜히 변죽만 올린 것 같아 죄송한 마음이다. 어쨌든 스티븐 킹이 강력 추천할 만하다. 아니, 이런 작품을 추천하지 않으면 어떤 작품을 추천할까 싶기도 하다. 내가 아는 스티븐 킹이라면 이 작품이 쏙 마음에 들었을 것이다. 사실 이 소설의 설정은 여러 모로 스티븐 킹 적이니까 말이다. 아마도 당신 역시 스티븐 킹의 소설을 즐겨 읽었다면 '초크맨'에서 익숙한 느낌을 받게 될 것이다. '스탠 바이 미'라든가, '드림 캐처' 혹은 '그것' 같은. 그렇게 이 소설은 어린 시절 친구인 다섯 명이 주역이며 그들의 과거와 현재를 오고가며 이야기가 전개된다. 살인이 있고 시체가 있으며 누명을 받아 죽음에 이른 자가 있으며 누구에게도 밝힐 수 없는 비밀들이 곳곳에 산재하며 놀라운 반전도 마련되어 있다. 만일 당신이 소설의 가치를 재미에 두고 있다고 한다면 당장 읽어볼 것을 권한다. 조금의 과장도 없이 말한다. '초크맨'은 올해 읽은 스릴러 중 가장 재밌는 소설이다.

그것만으로 충분히 읽은 보람이 있지만 그렇다고 이 소설에 재미만 있다고 하면 너무 실례일 것 같다. 하지만 그 주제에 대해 자세히 말해버리면 스포일러가 될 수밖에 없어 그러지도 못하니 유감이다. 그러니 소설의 주제에 대해서만 간단하게 말하기로 하자. 이 소설의 주제는 단 한 문장으로 요약할 수 있다. 소설에 직접 나오는 것이기도 하다.

"보이는 게 전부는 아니다."

그래 안다. 많이 들어 본 말이라는 것을. 누가 모르겠는가? 삶도, 사람도 보이는 게 전부가 아니라는 것을. 하지만 미숙하고 어리석은 우리들은 이걸 자꾸 까먹는다. 보이는 것을 전부라 여기고 쉽게 속고 오판하며 엄청난 실수와 잘못을 저지른다. 그러니 이 세상이 아직 사기꾼이 존재하는 것이 아니겠는가? 그들이 여전히 활개를 치고 다닌다는 사실이야 말로 우리가 여전히 보이는 그대로를 믿고 있다는 거의 방증이다. 그게 자신에 대해서라면 스스로 머리를 몇 대 쥐어박거나 술잔이나 기울이며 울화를 삭히면 되겠지만 타인에 대해서라면 다르다. 보이는 그대로 판단했다가 그들이 받지 않아도 될 상처를 주게 되었다면 그 죄는 또 어떻게 풀어야 한단 말인가? '초크맨'은 바로 여기에 대한 이야기이다. 삶에서 우리가 쉽게 하는 잘못들이 여기에 아주 진하게 스며들어 있는 것이다. 물론 우리가 신도 아니고 어떻게 타인의 삶을 온전히 알고 헤아릴 수 있겠는가? 그건 불가능하지만 적어도 함부로 판단하지 않는 것만큼은 할 수 있다. 쉽사리 비난하고 정죄하지 말고 먼저 보이는 것과 다른 사연은 없는지 먼저 물어보고 알아보는 정도의 노력은 할 수 있는 건 아닌가? 어쩌면 타인에 대한 섣부른 판단 역시 근본에는 남보다 내가 더 우월하다는 마음이 있는 것인지도 모른다. 그래서 칸트는 내가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라고 말했겠지.

쓰다보니, 이런 '초크맨'에 대해서 아무 말도 안 했네. 표지에 나와 있는 그림이 바로 '초크맨'이다. 그림 자체를 말하는 게 아니라 그렇게 바닥에 분필로 그림을 그려 소통하는 걸 말하는 것이다. 마을의 아웃사이더인 다섯 아이들은 그렇게 분필로 바닥에 그림을 그려 서로와 연락한다. 그런데 누군가 그 '초크맨'을 통해 사건을 일으킨다. 얼마 전 축제에서 끔찍한 사고를 당했던 한 금발 소녀가 숲속에서 살해된 것이다. 그것도 머리가 사라진 채로. 그 사건을 계기로 화자이자 주인공인 에드의 삶은 결정적으로 바뀌어 버린다. 그런데 그로부터 30년 후, 한 통의 편지가 에드에게 도착한다. 30년 전, 살인 사건의 범인은 따로 있다는. 다시 찾아온 과거가 일으키는 회오리 바람 안에서 새로운 살인이 벌어지고 30년 간 묻혀 있었던 비밀들도 하나씩 드러나기 시작한다. 그리고 그 비밀은 웅변한다. 모든 게 보이는 대로 믿는 바람에 일어난 비극이라는 것을.

나는 쓰면서도 이런 말이 다 무슨 소용 있을까 싶다. 이 소설에 이런저런 말은 쓸데 없다. 그저 읽으면 된다. 그러면 절로 알게 된다. 이 책의 가치는.

문답무용! JUST READ!