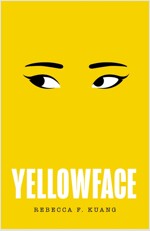

노란 표지에 제목도 노란 얼굴. 의도적으로 갸름한 눈매에 저자의 이름까지 Kuang. 굳이 찾아 읽고 싶지는 않았다. 인종차별, 특히 아시안에 대한 차별과 폭력을 담고 있을 '소설'이라 관심을 껐다. 그런데...

종종 들르는 독서 블러거의 감상은 "I devoured this book"이었다. 말 그대로 허겁지겁 삼키듯 읽었다고. 그냥 뻔한 아시안 주인공의 칙릿도 아니고 무거운 레이시즘 규탄만도 아닌 책이었다.

매일 글쓰기 약속 덕분에 읽고 그냥 지나쳤던 책을 다시 생각하게 되었다. (왜냐! 매일 한 권 씩 읽을 순 없으니까요) 이 책도 그런 책 중 하나.

Athena Liu is a literary darling. June Hayward is literally nobody. Who wants stories by basic white girls anyway? But now Athena is dead. And June has her unfinished manuscript. From the New York Times bestselling author of The Poppy War Trilogy and Babel comes a darkly funny literary thriller. (알라딘 책소개)

주인공 화자 준 헤이워드(백인)는 아테나 리우(중국계 미국인)과 대학부터 친구 사이다. 하지만 아름답고 부자인데다 작가 재능까지 겸비한 아테나는 승승장구하는 반면 준은 책을 내긴 했지만 빛을 못 보고 있다. 뭔가를 쓰고는 있지만 편집자는 함께 신나하지 않아. 하지만 어찌어찌 준과 아테나는 남들 눈에 (과한) 우정을 나누는 상황이 되는데 준의 마음은 마냥 편하지만은 않다. 어느날 아테나와 술을 마시고 그녀의 호화 아파트에서 간식을 먹다가 사고가 난다. 아테나가 음식물이 식도에 걸려 질식사했다.

여기까지가 아주아주 초반에 빠르게 나온다.

119를 부르고 당황하고 황망한 사이, 준은 아테나의 미발표 원고를 손에 넣었다. 그리고 그 글을 자기 식을 고쳐 발표한다. 이렇게 손 봤으니 이건 준 자신의 원고다. 아무도 이 원고의 존재를 모르니 (아테나는 늘 손으로 글을 쓰고 친구도 없다) 자기 이름으로 발표한다. 다만 ... 이 책의 주제가 너무 아시안인 것이 걸린다. 1차대전 시기의 중국인 노동자. 그러니 조금 아시안스러운, 하지만 거짓말은 아닌 이름을 쓰기로 한다. 엄마의 처녀적 이름인 자신의 미들네임 Song으로 준 헤이워드는 주니퍼 송이 된다. 책은 엄청난 호응을 받는다. 리뷰도 좋고 판매실적도 좋다. 하지만 막상 행사에서 준을 만난 사람들은 그녀가 백인인 것에 놀라고 뭔가 미심쩍어 한다. 중국계 미국인의 커뮤니티 초청 행사에서도 뭔가 어색한 분위기가 흐른다. 사실 아테나도 미국서 나고 자라 중국어도 제대로 못했기에 준보다 더 중국인이라고 할 수도 없다. 그래도 제발이 저린 준은 아테나의 엄마를 찾아가 혹시나 남은 증거가 있을까 살피는데 트위터에 준 송 (헤이워드)가 아테나의 살인범이며 원고를 훔쳤다는 글이 올라온다. 그 글을 쓴 사람이 누군지 준은 알 것만 같다. 여기까지가 중간.

흥미진진진이라 사흘도 안 걸려서 밥책밥책책 하면서 읽었다. 특히 미국에서의 아시안 컬쳐에 대한 이야기와 출판계 뒷모습이 흥미로웠다. 아시안 문화는 누가 쓸 자격이 있는가.

예전에 읽은 sf소설 <전갈의 아이>는 디스토피아 멕시코의 마약 카르텔을 그리고 있다. 하지만 이 책의 저자는 아프리카 문화에 관심이 많아 <아프리카 소녀 나모>도 썼으며 애리조나 주 출신 백인이다. 그가 다룬 멕시코와 아프리카 문화가 시혜를 베푸는 시선 아래 대상화 되지 않았다고 생각하지 않는다. 오프라 북클럽의 <어메리칸 더트>가 실제 중남미 사람들의 이야기를 담지 않고 대상화 하며 진짜 목소리를 담지 않았다며 멕시코 난민 이민자들의 비난을 받았다. 작가는 푸에트리코 출신의 이민자의 자녀이며 미국에서 성장해 아일랜드인과 결혼해서 미국 백인 사회에 더 가까운 배경을 가지고 있다. 반면 같은 소재를 다룬 청소년 소설 <장벽 너머 단 하나의 길>은 난민 출신 작가의 작품이다. 그럼 난민 기차에 대한 이야기가 여기에서 "더 진짜"라고 말할 수 있나? 증조부가 중국인이라는 점을 강조하는 리사 시Lisa See는 어떤가. <해녀들의 섬>은 한국의 해녀를 다루고 다른 책들은 <상하이 걸즈> <차이나 돌즈> 등 중국 문화를 다뤄 '21세기의 펄벅'이라는 호칭을 얻었다. 프랑스 태생의 엘에이 거주 중인 이 아시안 이름의 작가는 누가봐도 백인이다.

그럼 아시안 문화와 소재는 그 혈통과 문화를 물려받은 집단에서만 창작 되어야하는가? 나는 아니라고 본다. 섣부른 '문화적 소유권 내지 자신감'으로 박상영 소설 안톤 허의 번역을 고친답시고 망쳐버린 재미교포 에디터의 일화를 기억한다. 더해서 한국 문화를 미국(백인) 독자의 입맛에 맞춰 멋대로 만든 한국 출신 작가의 소설도 읽은 적이 있다. 그러니 문화를 다룬다는 것은 작가의 출신보다는 태도와 실력에 달려있다. Yellowface 이 소설은 중국계 미국 작가가 백인 화자를 내세워 그 양면을 매우 재치있고 살벌하게 그리고 있다. 무엇보다 재미있다. 추천.