6월호 <정희진의 오디오 매거진>을 듣는데, 쌤이 아줌마로 불렸던 일에 대해 언급하셨다. 쓰레기를 버리러 갔는데 '아줌마'라고 누군가 세 번이나 불렀고, 그동안 그것이 본인을 칭하는 말인지 알지 못했다는 것. '저 부르신 거예요?' 했더니 상대는 '여기 아줌마 말고 누가 또 있어요?' 했다는 거다. 쌤은 세 번이나 아줌마로 불리는 동안 그것이 자신을 칭하는 말임을 알지 못한 것은, 본인이 스스로를 아줌마로 정체화한 적이 없기 때문이라는 말씀을 하셨다. 나는 선생님의 이 에피소드에 크게 동의했다.

2주전이었나, 주말에 외출을 하고 집에 돌아가는데 누군가 내게 길을 묻기 위해 부른 호칭이 '아줌마' 였다. 아줌마, 하는데 나 역시도 그게 나를 부르는 거라고는 생각을 못했다. 두 번이나 더 불린 다음에야 쳐다봤고 그것이 나를 칭하는 것임을 알게 됐다. 물음에 답을 해주고 집에 와서 엄마에게 이 일을 얘기하며, '그런데 엄마, 나 아줌마 맞지 뭐' 했더랬다. 엄마도 '그치, 너 아줌마지' 라고 하셨다. 아줌마는 '아주머니'를 낮추어 부르는 말인데 어느 정도 나이 있는 여성을 대부분 아줌마라고 부른다. 그렇다면 내가 어느 정도 나이 있는 여성인만큼 나 스스로를 아줌마로 정체화하는 것도 이상할 일이 아니건만, 나는 나를 그렇게 생각해본 적도 없고 누가 나를 그렇게 부를 거란 생각도 해본 적이 없는 거다. 그것은 내가 겉보기에 20대로 보인다거나 해서가 아니라, 아가씨로 불리고 싶다거나 해서가 아니라(아저씨처럼 보임), 내가 아줌마로 불릴 일이 그동안 없었기 때문이다. 아줌마로 불릴만한 상황에 내가 놓였던 적이 거의 없었기 때문에.

깨어있는 시간의 대부분 평일에 나는 직장에서 직급으로 불린다. 직장에서 아무도 나를 아줌마로 부르지 않는다. 친구들을 만나면 나는 이름으로 불린다. 아무도 나를 아줌마로 부르지 않는다. 가족들을 만나도 마찬가지. 나는 이름으로 불리거나 언니, 누나, 이모, 고모가 된다. 나는 아줌마로 불릴 일이 별로 없는 시간들을 보내왔다. 그러니 그 호칭은 내게 익숙하지 않다. 만약 내가 직장을 그만둔다면, 그러면 나는 더이상 직급으로 불리지 않을 것이고, 그렇다면 그 때는 평생 들었던 말보다 더 많이 아줌마라는 호칭을 듣게 되지 않을까, 라는 생각이 들었다. 내가 길을 지나가면 나를 모르는 사람들이 나에 대해 알게 뭔가. 한 직장에서 어떤 직급을 가진 사람인지, 누군가의 고모인지 이모인지, 그걸 알게 뭐야. 그냥 아줌마 1 이겠지. 아니면 아기엄마 1 이거나. 한 번은 거래처에서 아이는 어떡하고 출근하시냐는 물음을 듣기도 했다. 나는 망설임 없이 '비혼이에요' 라고 답했더랬다. 상대가 크게 당황했다.

요즘은 회사가 새로운 일로 크게 바빠 나 역시도 정신없이 일하고 있고 그러는 틈틈이 자꾸 새로운 사람들과 명함을 주고 받으며 미팅을 해야한다. 어제 오전에도 그렇게 미팅을 하나 끝냈는데, 오후에 다른 부서의 팀장이 전화를 걸었다. 안바쁘시면 잠깐 내려와달라는 거였다. 무슨 일이세요? 물으니 거래처에서 직원이 왔는데 나한테 인사하고 싶다고 했다는 거다. 평소 나 역시도 그 거래처 직원과 통화를 자주 했던 바, 그렇다면 나 역시도 인사를 하러 가야지, 하고는 명함을 챙겨 들고 갔다. 그런데,

앗!!

거기엔 내가 아까 '저 사람은 누굴까?' 했던, 바로 그 사람이 있었다. 그러니까 무슨 말이냐면,

다른층의 접견실에서 주로 미팅이나 회의가 이뤄지고 나 역시도 오전에 거기서 미팅을 했던 바다. 그런데 오후에 내려갔더니 거기에 헬스 트레이너로 짐작될만한 훈남이 혼자 앉아있는 게 아닌가. 저렇게 젊은 훈남이 누굴 만나러 여길 온걸까? 갸웃하며 나는 다시 내 자리로 돌아갔던 터다. 그런데 내가 늘 통화하던 바로 그 사람이었고, 나한테 인사를 하고 가겠다는 사람이 그 사람이었던 거다!! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 오!! 나는 접견실의 문을 열고 들어서며 그분의 이름과 직함을 불렀고, 그 분과 반갑게 인사했다. 사실,

그동안 통화하면서 딱히 막 기분 좋았던 적은 별로 없었고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ으 별로야 … 늘 생각했던 사람인데, 막상 만나서 인사를 하고 보니 앞으로 통화를 즐겁게 할 수 있을 것 같은 느낌적 느낌? ㅋㅋ 내가 어제 쓴 것처럼, 내가 말한 사람과 사람 사이의 '합'이란 것은 실체로 만났을 때를 전제한다(미아가 고개를 옆으로 휙 돌리면 공기의 움직임이 느껴져요. 저는 미아를 보고, 듣고, 만지고, 그녀의 체취를 맡는 것, 이 모든 것을 동시에 할 수 있어요. 미아는 실체예요.). 글로만 보는게 아니라, 통화로만 보는게 아니라, 실체로서의 너와 나. 그래야 너의 에너지와 나의 에너지의 합을 알아볼 수 있는 거다. 아, 그렇다고 내가 그 잠깐 동안 뭐 그 사람과 합이 조화를 이뤘다던가 하는 건 결코 아니고, 만나고 나니까 그동안 통화를 하면서 품었던 어떤 부정적인 느낌이 좀 사라지는 것 같았다. 역시 사람은, 만나야 된다. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 내가 이 직장에서 이토록 오래 근무하면서 같은 직장에 들고나는 사람들과 외부 사람들을 만나면서, 그런 트레이너 체형 처음 봅니다. 하하하하하하하하하하하하하.

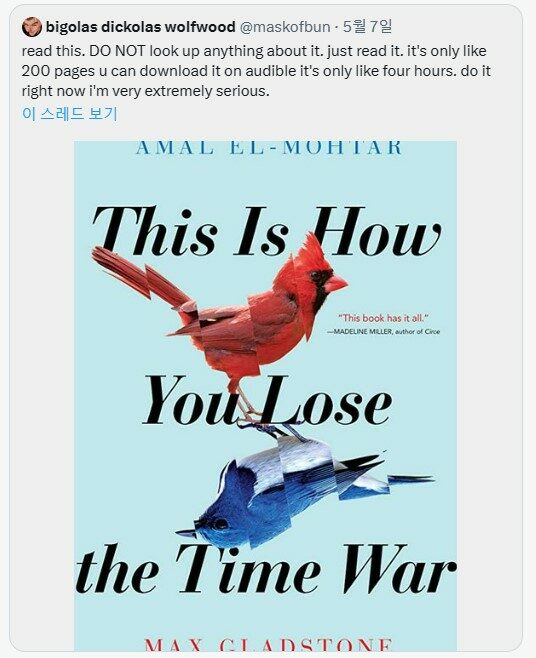

아무튼 책을 읽기 시작했다. 사둔지는 오래된 터였는데 아무리 생각해도 내가 읽을 수 업을 것 같아서 미루기만 했던 책. 그런데 며칠전에 트윗에서 이런 걸 본 거다.

그러니까 요약하자면, 미국에서 한 프로그램의 열혈 시청자가 뜬금없이 《당신들은 이렇게 시간 전쟁에서 패배한다》에 대한 트윗을 했는데, 어쩐 일인지 그게 이슈가 되어 신간도 아닌 이 책이 아마존 전체 순위 3위까지 올랐고, 작가도 그 트윗 유저에게 감사하고 있으며, 이걸 번역한 위의 국내 트윗 때문에 알라딘에서도 순위가 올랐다는 것.

처음 트윗은 이것.

이 책 읽어본 사람들은 다들 극찬한다는데, 그래 그렇다면 나도 한 번 읽어볼까? 하고 꺼내들었다.

작가는 두 명인데, 언제나 그렇듯 작가 소개를 읽다가 '아말 엘모흐타르'의 소개에서 이런 구절을 본다.

현재는 남편과 함께 오타와시에 거주하며 소설을 쓰고 있고, 드물게 여가 시간이 생기면 차를 마시거나 역기를 들거나 친구들에게 손 편지를 쓴다. -작가소개 中

네? 여가 시간에 역기요? 오!! 멋진데?

문득 나도 작가소개에 저런 걸 넣어보고 싶다는 생각이 들었다.

드물게 여가 시간이 생기면 술을 마시거나 우르드바 다누라 아사나를 한다.

드물게 여가 시간이 생기면 술을 마시거나 머리서기를 한다.

드물게 여가 시간이 생기면 술을 마시거나 까마귀 자세를 취한다.

드물게 여가 시간이 생기면 술을 마시거나 메뚜기 자세를 한다.

우르드바 다누라 아사나, 머리서기, 까마귀 자세, 메뚜기 자세 … 다 못하는 거라 한 번 넣어봤다.

아, 그러나 이 책을 읽는 일은 결코 쉽지 않다. 일단 장르가 SF 다. 저는 SF 랑 심리적 장벽이 있기도 하지만 아이큐 장벽도 있는 것 같습니다. 무슨 말인지 모르겠어. 시간의 실 위와 아래, 잡고 전쟁을 일으키고 역사를 바꾸고 … 그래서 몇 장 안읽고 포기할까? 하다가, 아니 남들 다 읽는데 내가 왜 못읽어! 하고 여하튼 가까스로 절반 가량 읽고 있다. 그런데 읽으면서 점차 나아진다. 상황 자체를 내가 이해한 건 아닌데, 어쨌든 서로 적인 '레드'와 '블루'가 각자의 방식으로 상대에게 편지를 쓰면서 관계가 좀 달라지는 거다. 둘다 '그녀'라고 칭해지는데, 편지는 좀 더 길어지고 편지가 진행될수록 그 사이에 상대에 대한 애정도 깃든다. 그러면서 편지가 아름다워져. 아, 사람에 대한 애정의 감정은 문장을 아름답게 만들어 주는 것입니다. 아무튼 그래서 내가 이해를 못해도 끝까지 읽어보기는 하겠다.

끝에 막 열나 아름다울까봐 설렌다.