-

-

이만큼 가까운 프랑스 ㅣ 이만큼 가까운 시리즈

박단 지음 / 창비 / 2017년 9월

평점 :

'이만큼 가까운 시리즈'라고 창비에서 나오는 책이 있다.

한 나라에 대해서 자세하게 알려주는 책인데, 개인적인 생각으론 그 방면에서 최고의 것 중 하나가 아닐까 싶다. 나는 이 시리즈를 중국 편을 통해 처음 만났다. 중국으로 여행 가게 되어 읽어봤던 것인데 역사와 문화 그리고 현재 정치 상황을 망라 하면서 쉽고 자세하게 알려주어 중국을 이해하는데 많은 도움을 얻었다. 그래서 시리즈에 신뢰가 생겼는데 이번에 프랑스 편이 나오니 손에 잡지 않을 수 없었다. 최근 프랑스의 대선은 전 세계의 주목을 끌었다. 기존 정당이 하나도 대선 결선 투표에 참가하지 못했을 뿐 아니라 모두 보수 우익만 참가했기 때문이다. 예전에는 결코 볼 수 없었던 정황으로 비록 그들의 지지율이 그리 압도적이지 못하였다고는 해도 확실히 프랑스의 정치 지형이 변하고 있다는 것을 알려주는 신호였다. 어쩌다 이런 프랑스가 되었을까? 궁금해졌다. 그러다 새삼 내가 프랑스에 대해 뭘 알고 있는가에 생각이 미쳤고 이번 기회에 프랑스에 대해서 알아봐야겠다는 생각이 들었다.

그러고 있던 차에 '이만큼 가까운 프랑스'가 나와 준 것이다.

당장 들여다 보았다. 프랑스에서 프랑스 노동 역사를 전공으로 하여 박사 학위를 취득하고 지금은 서강대 사학과 교수로 있는 박단이 책을 썼다. 책은 모두 6장으로 이뤄져 있는데 각 장 하나가 프랑스의 사회, 정치, 지리, 정치경제, 문화, 한불관계를 각각 다룬다. 쉽게 한 나라의 모든 부분을 고루 살펴본다고 생각하면 되겠다. 중국 편이 그랬던 것처럼 프랑스 편도 몰랐던 사실을 많이 알게 했다. 첫 부분에 나오는 언제나 하나의 공화국을 지향하기 때문에 프랑스에선 다문화 정책을 받아들이지 않는다는 것부터 그랬다. 프랑스 하면 톨레랑스라서 다문화 정책이 당연히 있을 줄 알았는데 실은 그렇지 않다니 놀라웠다. 프랑스 혁명 이후 프랑스에서 중요한 것은 톨레랑스 보다 연대를 뜻하는 '솔리다디테'라고 한다. 그렇게 자신이 또 하나의 프랑스 자체라고 여기는 마음이 강하기 때문에 평등에 대한 생각도 다른 나라보다 훨씬 더 커서 사회 보장 제도가 일찍 자리잡았고 적극적으로 펼쳐졌다. 여기서 아주 흥미로운 인물 하나를 만났는데, 바로 '아베 피에르'다. 2차 대전 때문에 프랑스에 주택 부족 문제가 심각해지자 집이 없어 겨울에 얼어죽는 사람이 많았는데, 당시 빈민 운동을 하고 있던 아베 피에르는 사유재산을 침해하는 것보다 얼어죽을 사람을 보호하는 것이 더 중요한 일이라면서 주인의 허락 없이 빈집에 들어가는 운동을 벌여 프랑스 사회에 신선한 충격을 주었다고 한다. 시리아에는 사람이 없는 빈집이 있으면 누구나 들어가 제 집처럼 살 수 있는데 프랑스에도 그런 것을 추구하던 사람이 있었다는 게 흥미로웠다. 그런데 이렇게 솔리다디테가 강했던 프랑스가 여성에겐 어찌된 일인지 야박하게 굴었다. 페미니즘이 프랑스에서 처음 생겨난 말이라는 것은 이 책을 통해 처음 알았다. 1870년 경에 생겨난 이 말은 원래 여성적 특징을 보이는 남성 환자를 가리키는 말이었다고 한다. 페미니즘이라는 말을 가장 먼저 사용한 나라답게 여성이 들고 일어난 것도 가장 빨랐다. 프랑스 혁명 때 여성도 남성 못지 않게 봉기하여 자신의 권리를 주장했다. 1789년 10월, 파리 시장에 있는 여성들이 중심이 되어 베르사이유 궁까지 걸어가 왕을 접견하기도 했었다. 이런 일들이 당시 프랑스 남성에게 여성을 새로이 보게 만들었으나 여성에 대한 처우는 별반 달라지지 않았다. 혁명을 주도했던 급진 세력들은 오히려 여성에 대한 권리를 박탈하고 정치를 하지 못하도록 주도했다. 프랑스 혁명의 결과물인 '인간과 시민의 권리 선언'이 오직 남성만을 위한 것이며 여성에 대한 것은 빠져 있다고 비판하면서 스스로 '여성과 여성 시민의 권리 선언'을 발표한 올랭프 드구주는 프랑스 혁명 때 남성 못지 않게 적극적으로 활약한 유명한 혁명가였으나 결국 로베스피에르와 마라를 비판했다는 이유로 단두대에서 처형되었다. 이렇게 여성 혁명가의 입을 막은 혁명 세력은 아예 여성에겐 인간이 타고난 권리가 해당되지 않는다고 하면서 아내는 자기가 번 돈 조차 남편의 허락 없이 쓸 수 없는 등 여성을 철저하게 남성의 소유물로 만들어 버렸다.

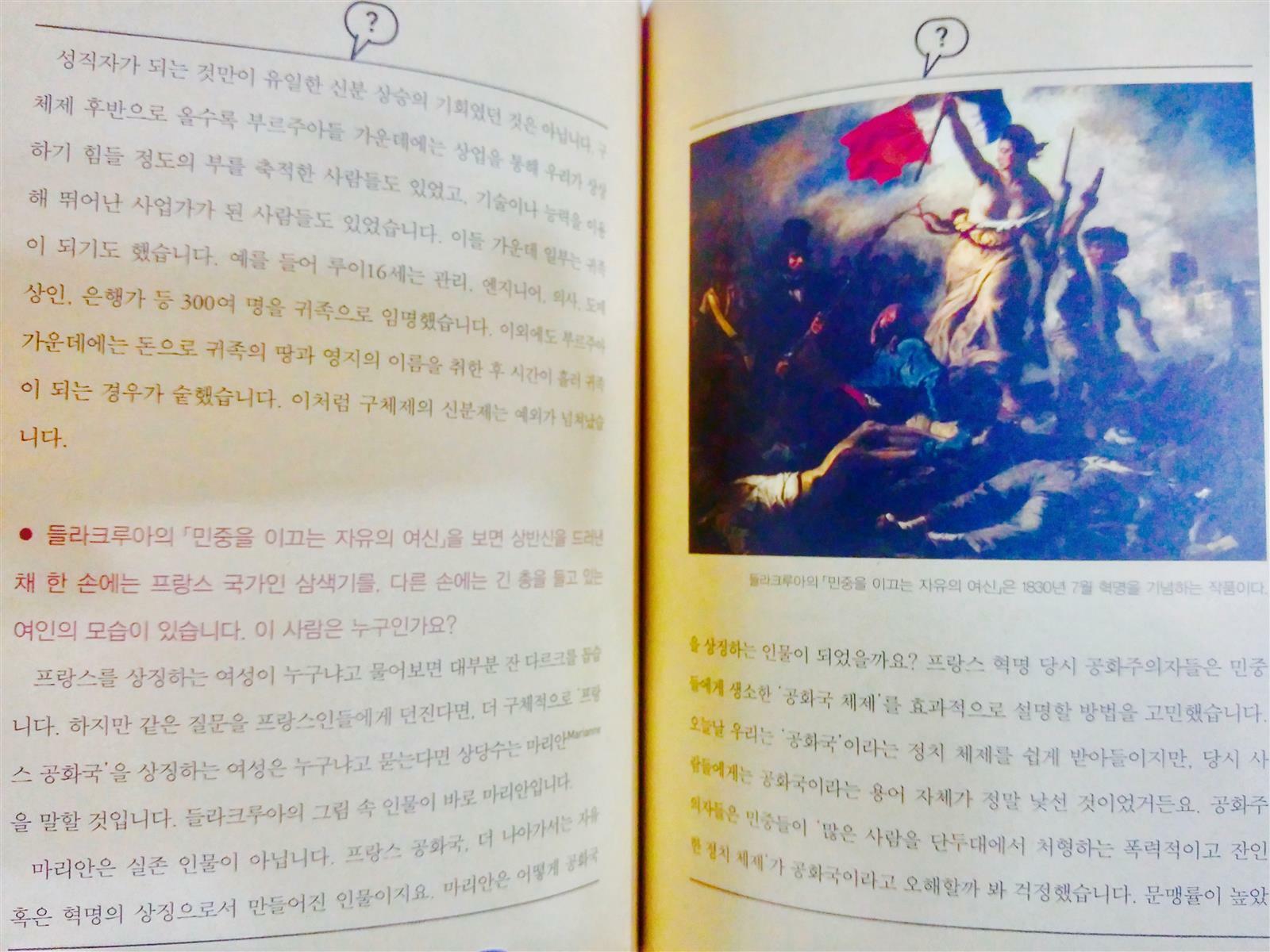

책엔 올 컬러의 사진 자료와 'Q&A'가 있어 더욱 이해를 돕고 부가적인 정보를 얻을 수 있게 하고 있다. 여기는 들라크루아의 유명한 그림, '민중을 이끄는 자유의 여신'이란 그림으로 그림 속 여인 마리안이 실은 실존 인물이 아니라 혁명의 상징으로 만든 가상의 인물이란 걸 밝히고 있다. 여성을 그만큼 천시했으면서도 왜 상징은 여성으로 삼은 것일까? 혁명 주도 세력은 당시 공화국 개념이 생소한 민중에게 그들이 세우고자 하는 공화국이 좋은 것이라고 알릴 필요가 있었고 민중의 문맹률이 높았던 상황에서 이미지로 다가갈 필요가 있었다. 그래서 공화국 이미지를 민중에게 친근한 것으로 만들기 위해 프랑스 국가는 여성으로 지칭하는 게 언어 관습이었으므로 혁명의 상징을 여성으로 한 것이라 한다.

계몽 사상의 가장 밝은 빛이던 프랑스 혁명에도 이런 어둔 그늘이 있었던 것이다. 프랑스는 이렇게 온전히 밝지만은 않은, 빛과 어둠 사이를 일렁이는 나라였다. '이만큼 가까운 프랑스'는 바로 그런 면모를 깊게 들여다보게 만들었다. 바로 그 불안한 일렁거림이 오늘의 극우 마리 르펜과 마크롱만의 대선 결선 투표를 자아낸 것인지도 모른다. 중국 편이 그랬듯, 프랑스 편도 프랑스에 대해 전보다 훨씬 깊이 이해하게 만들었다. '이만큼 가까운 시리즈'에 대한 신뢰가 더 깊어진다. 나는 이 책을 가급적 청소년들이 봤으면 좋겠다. 청소년이 읽어도 이해에 전혀 무리가 없게끔 쉬어서 그렇기도 하지만 교과서나 신문 보도로는 결코 채워질 수 없는 폭 넓고 상세한 내용 때문에 한 나라를 훨씬 깊이 이해하도록 만들기 때문이다. 누구나 오늘날의 세계를 너나 없이 연결되는 글로벌이라고 이야기하지만 정작 다른 나라에 벌어지는 일에 대해 우리나라에 일어나는 일만큼 관심을 갖는 이는 별로 없고 강 건너 불 구경 하는 사람이 많다. 하지만 한 나라의 일이 마치 나비 효과처럼 다른 나라로 파급 되는 것을 우리는 참 많이 목격한다. 그런 면에서 다른 나라의 일도 나의 일처럼 관심 가질 필요가 있다. 언제 우리 일이 될지 모르기 때문이다. 다른 나라의 일을 이해하는데 있어 아는만큼 보이는 법이라고 무엇보다 그 나라의 사정에 대해 잘 알고 있는 것만큼 좋은 것도 또 없다. 거기에 '이만큼 가까운 시리즈'는 좋은 안내자가 되어주지 않을까 싶다.