87년 6월에서 벌써 24년이 지났다. 무엇이 달라졌을까?

87년의 6월이 무언지도 모르는 세대가 등록금 문제로 거리로 나왔다. 6월 10일은 거리정치의 맹아로 다시 조명되어야 한다.

민주주의의 제도적 정착과 더불어 새로운 민주적 질서의 도입을 위해 가장 보장되어야 할 것이 집회와 시위에 대한 자유다. 표현의 자유이고 이 사회에 대한 문제제기를 얼마나 수용할 수 있는지 보여주는 척도이다.

지금의 수준은 제도적이고 형식적인 민주주의가 안착하다가 다시 파괴되는 지점인 것 같다.

최소한 제도적이고 형식적인 민주주의를 강화시키기 위해서라도.... 거리의 정치는 계속되어야 한다. 정권의 탄압을 뚫고 진정으로 이 땅의 주인이 무엇을 원하는지 알려주기 위해서, 이 땅의 주인이 누구인지 알려주기 위해서 거리로 나가야 한다. 그것이 6월 10일이 가진 정신이다.

3.1운동, 4.19와 더불어 5월 광주의 무장항쟁과 6월 거리 항쟁... 그리고 촛불은 이땅의 민주주의가 위기에 처했을때 지침이 되고 구원이 되는 상상력의 원천이다. 그리고 24주년을 맞은 오늘 그날의 기억으로 다시 시작해본다.

한겨레 신문에 24년전 그날의 기록들이 있어 퍼온다. www.hani.co.kr/arti/society/society_general/482102.html

1987년 1월 경찰이 서울대생 박종철씨를 고문 끝에 죽음에 이르게 한 뒤, 전두환 군사정권이 4월13일 ‘호헌 조치’를 발표하자 민주화 요구가 봇물처럼 터져나왔다. 시민사회단체와 야당은 ‘민주헌법 쟁취 국민운동본부’를 만들어 반독재 집회를 이어나갔다. 이 와중에서 6월9일 연세대에서 열린 ‘6·10 고문 살인 은폐 규탄 및 호헌 철폐 국민대회 출정을 위한 연세인 결의대회’에 참가했던 연세대생 이한열씨가 경찰이 발사한 총류탄에 맞아 뇌사상태에 빠졌다. 이씨는 7월5일 끝내 숨졌다. 이 사건은 타오르는 민주화 열기에 기름을 부어 20여일간 전국에서 시민 500여만명이 거리로 나섰고, ‘직선제 개헌과 평화적 정부 이양’을 내용으로 하는 ‘6·29 선언’을 이끌어 냈다.

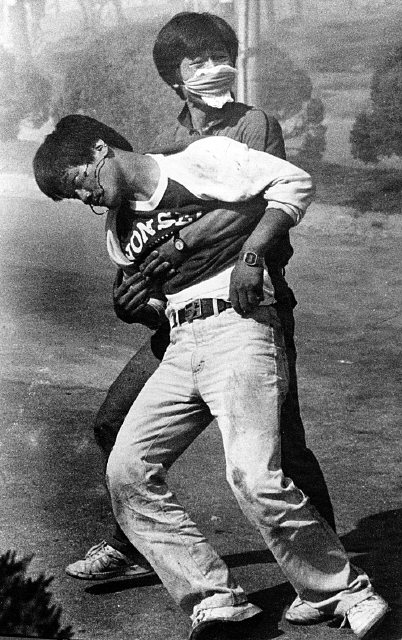

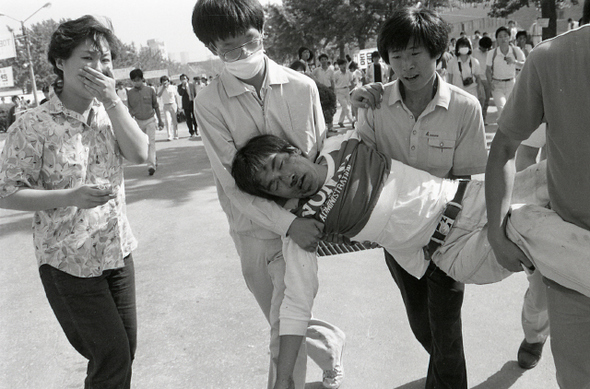

아! 이한열 1987년 6월9일 오후 4시30분께 연세대 정문 주변에서 경찰의 총류탄에 맞아 피를 흘리며 쓰러진 이한열씨를 동료 학생들이 세브란스병원으로 옮기고 있다

» 연세대 학생회관앞 “호헌 철폐” 이날 오전 연세대 학생회관 앞에서 열린 ‘국민대회 출정을 위한 연세인 결의대회’에서 학생들이 ‘호헌 철폐’와 ‘평화적 집회 보장’을 요구하며 허수아비를 불태우고 있다.

» 집회 마치고 정문으로 집회를 마친 학생들이 이날 오후 펼침막을 앞세운 채 독재타도를 외치며 연세대 정문을 나서고 있다.

» 학생들 향해 ‘펑펑’ 강제진압에 나선 경찰이 학생들을 향해 총류탄을 발사하고 있다. 이 과정에서 일부 진압 경찰들은 총구를 시위대를 겨눠 발사했고, 이한열씨는 직격탄을 맞아 현장에서 뇌사 상태에 빠진 것으로 추정된다.

» 최루탄 피해 학교 안으로 학생들이 경찰이 쏜 최루탄을 피해 학교 안으로 들어가고 있다. 이한열씨도 이 틈에 섞여 교문 안으로 들어간 뒤 쓰러졌다.