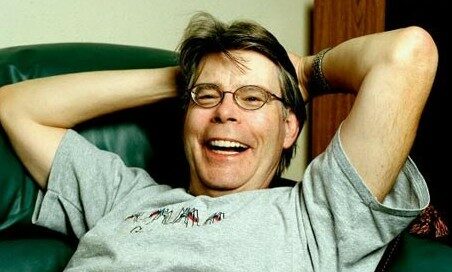

1. 스티븐 킹 : 제 책은 모두 오락물입니다.

『셀』이 ‘오락물’이라면 다른 범주에 들어가는 책으로는 어떤 것이 있을까요?

킹 당신도 아시다시피 제 책은 모두 오락물입니다. 어떤 점에서는 그게 바로 문제의 핵심입니다. 소설이 오락거리가 아니라면 성공적인 작품이라고 생각하기 어렵잖아요. (468쪽)

킹 셜리 해저드(스티븐 킹이 전미도서상 수상식에서 기존 문학계에서 무시되고 있다고 생각하는 작가들의 목록을 밝힌 것에 대해 ‘그런 도서 목록 따위는 필요 없다’고 말한 미국의 소설가)에게도 도서 목록이 꼭 필요합니다. 그리고 셜리에게 필요한 또 다른 것은 이렇게 말해줄 사람입니다. “일이나 해. 인생은 짧아. 가만히 앉아서 우리가 하는 일에 대해 쓰레기 같은 이야길 하는 대신에, 진짜 일을 해. 신께서 재능을 주셨지만, 살날은 많지 않으니까.”

한 가지만 더요. 진지한 대중소설에 문을 걸어 잠그면 진지한 소설가들에게도 문을 닫아버리는 겁니다. (470쪽)

책은 대중의 선택지에서 쫓겨난 지 이미 오래다. 텔레비전, 영화, 인터넷으로 유통되는 것들만이 선택받는다. 사람들은 읽지 않는다. 사람들은 본다. 시, 소설, 수필, 대중서, 한국어로 쓰여진 책 뿐만 아니라, 외국서적이 번역된 경우라도 천만 명 이상이 읽은 작품이 얼마나 될까. 비교적 최근에 천만명을 돌파한 영화 ‘암살’의 기록은 곧 이어 따라올 다른 영화들에 의해 금세 갱신되고 말 것이다. 인구 오천만의 나라에서 ‘천만 영화’ 탄생은 2-3년에 한 번쯤 있을 법한 일이지만, 책 한 권이 천만부가 팔린다? 언감생심. 30만부만 팔려도 출판계에선 대박이다.

출판계의 불황은 그 중에 제일 잘 팔린다는 소설의 경우도 마찬가지다. 독서 시장이 한국과 비교 불가한 미국의 소설가 스티븐 킹은 말한다. “진지한 대중소설에 문을 걸어 잠그면 진지한 소설가들에게도 문을 닫아버리는 겁니다.“

그나마 이상문학상 수상집이 불티나게 팔리는, 순수문학이 대우받는, 순수문학만 인정받는, 표절을 해도 그냥저냥 넘어가는 이런 요상한 분위기가 계속된다면, 앞으로 한국소설의 미래는 어찌될지, 책 읽지 않고 자라난 아이들은 어떻게 되는건지, 계속해서 한국어로 글을 쓰는 사람이 있기는 한 건지....

엄청나게 뻔한 내용이지만 나름의 재미와 감동이 있는 네이버 웹소설 하나를 월요일, 수요일마다 찾아 읽는 이 사람은 매우 걱정스럽다.

2. 오에 겐자부로 : 프랑스어와 영어를 외국인으로서 읽지요.

독자로서 이러한 언어들을 얼마나 잘 이해하십니까?

오에 프랑스어와 영어를 외국인으로서 읽지요. 이탈리어는 읽는데는 오래 걸리지만 텍스트의 목소리를 잡아내는 것 같은 느낌이 듭니다. (516쪽)

텍스트를 원어로 읽는다는 건 근사하면서도 의미 있는 일이라 생각하지만, 읽을 수 있는 언어가 제한되어 있고(영어), 읽을 수 있는 언어를 읽는 속도가 매우 느리며(영어), 그 의미를 정확하게 이해한 것인가 확인하기 위해서는 번역본과의 비교독서가 필요해(영어), 원서 읽기가 많이 꺼려진다. 집에 사 놓은 원서는 장식용이 아니라고 말하고 싶지만, 실제는 구입해놓고 읽지 않는 책이 너무 많아 누가 ‘장식용’이라 놀려도 할 말이 없기는 하다.

80대의 소설가가 영어책, 프랑스어책, 이탈리어책 그리고 일본어 번역본을 앞에 두고 독서를 한다.

나도 한 번 해볼까, 책 두 권을 나란히 펴 본다.

될지 안 될지 아무도 모르지만, 일단 해 본다.

흉내라도 내 본다.

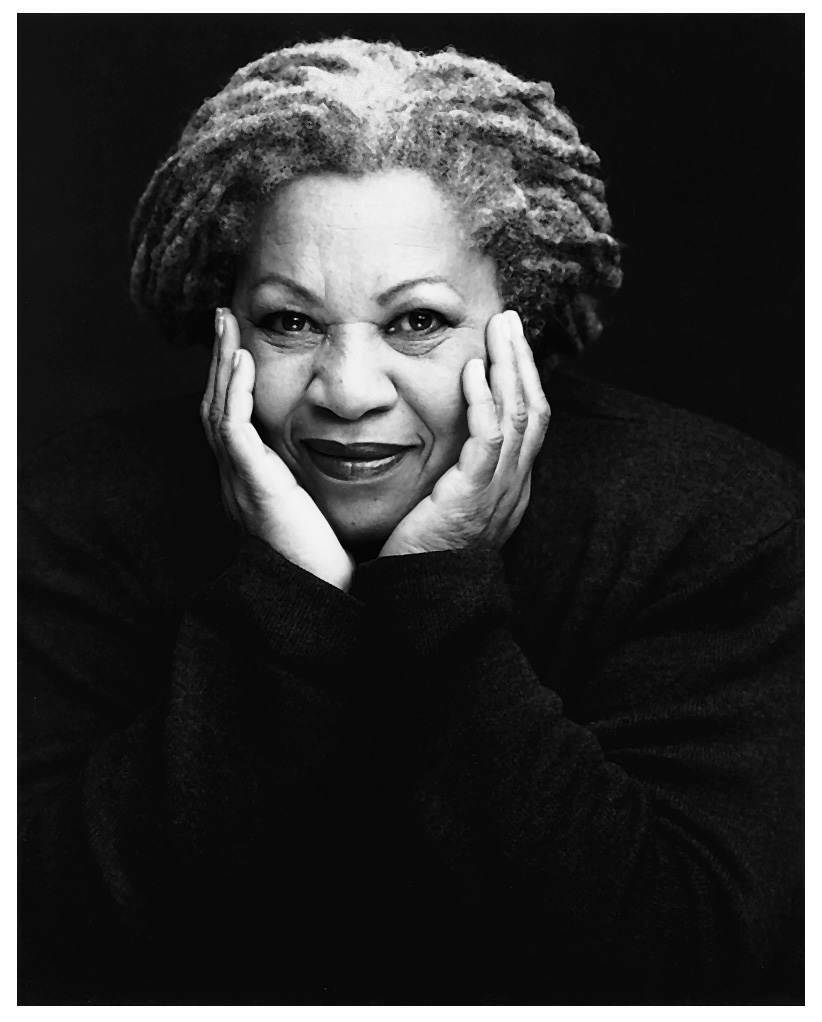

3. 토니 모리슨 : 읽는 것이 실제로 제 직업이죠.

무식한 사람은 용감하다고, 하나를 알게 되면 이 세상이 이전과는 확실히 다르게 보인다. 『이기적 유전자』 두 장을 읽고 나서, 이틀 동안 말만 하면, ‘그러니까 유전학적으로는~~’, ‘진화심리학 관점에서 보면, 이건 말이야~’라고 읊어댔더니, 남편은 ‘아... 책 한 권 읽고 나서...“라며 한탄했다. 남편은 틀렸다. 나는 책 한 권을 읽은 게 아니다. 오직 두 장을 읽었을 뿐이다.

나는 ‘페미니즘’이라는 하나의 툴, 현재의 세계를 이해하고 해석하는 다양하고 다채로운 방법 중의 하나인 ‘페미니즘’이라는 툴만으로 이 세상을 해석하려 하지 않는다. 하지만, 이런 글, 이런 글을 읽게 되면.... 뭐랄까. ‘페미니즘’ 세포가 좀 돋는 것 같기는 하다.

모리슨 제 말씀은 남성들은 작가로서의 자격을 당연하게 여긴다는 겁니다. 저는 그럴 수가 없었는데 말입니다. 이상한 일이지요. 글쓰기가 인생의 핵심이고 마음을 몽땅 차지하고 있고, 기쁨을 주고 자극을 주는데도 저는 제가 작가라고 말할 수가 없었습니다. 어떤 사람이 “직업이 뭔가요?”라고 물으면 “아, 저는 작가랍니다.”라고 대답하지 못했어요. 대신 “편집자랍니다.” 아니면 “교사예요.”라고 대답하곤 했습니다. (311쪽)

‘작가’라는 말이 주는 무게.

눈에 보이는 확연한 차이라서 부인할 수 없는 인종적 격차를 넘어서고 나서, 아니 그 격차를 넘어서는 것과 동시에, 모리슨이 넘어야할 ‘여자’로서의 장벽, 여자가 작가가 된다는 것.

모리슨 당시에는 개인적으로 아는, 성공한 여성 작가가 전혀 없었어요. 작가가 되는 건 남성의 영역처럼 보였지요. 그래서 주변부의 별로 중요하지 않은 작가라도 되기를 바랐습니다. 허가라도 얻어야 할 것처럼 느껴졌지요. (311쪽)

남성들은 당연하게 여기는 그 일, 자기 자신을 ‘작가’라고 밝히는 일이 어려웠던 이유는 의외로 간단하다. 성공한 작가, 성공한 여성 작가를 본 적이 없기 때문이다. 성별을 감안해, 인종을 감안해 ‘작가’의 숫자가 조정되어야 하는가, 이런 생각은 말이 안 되는 것이지만, 전체 인구의 반을 차지하는 여성들이, ‘여성’으로서의 자아를 대변해줄 목소리를 거의 갖고 있지 못하다는 것 역시 말이 안 되기는 마찬가지다.

작가들의 인터뷰 모음집이라 깊은 사색과 특별한 통찰력에서 오는 주옥같은 문장들이 많이 있지만, 내 마음에 쏙 드는 문장은 토니 모리슨의 다음 문장이다.

“읽는 것이 실제로 제 직업이죠.” (307쪽)

오랫동안 랜덤하우스의 편집자로 일했고, 1988년 『빌러비드』로 퓰리처상 수상, 1993년 노벨문학상을 수상한 토니 모리슨. 다른 사람들이 쓰지 않은 이야기만을 썼다는 그녀에게 가장 중요한 작업은 ‘쓰기’가 아니고, ‘읽기’인가. ‘쓰기’는 누구나 할 수 있는 성질의 일이 아니고, 아무나 한다고 해서 의미 있는 성과를 거두기 어렵지만, ‘읽기’라면, ‘읽기’라면 누구나 할 수 있는 일 아닌가. 누구나 도전해도 되는 일 아닌가.

아, 직업이요? 읽는 것, 책을 읽는 게 제 직업이예요. 전업주부, 엄마, 아줌마, 동남아가 아니구요. 책을 읽는 게 제 직업이예요. 읽는 것이 실제로 제 직업이죠.

상상만으로도 기분이 좋아진다. 실제 상황에서 자연스럽게 나올 수 있도록 연습 좀 해야겠다.

책을 읽는 것이 직업이예요.

네, 맞아요. 읽는 것이 실제로 제 직업이죠.