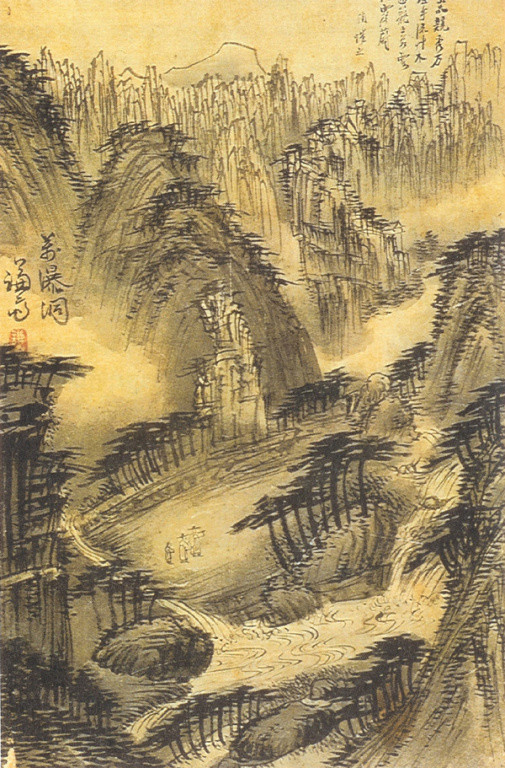

겸재(謙齋) 정선(鄭敾,1676~1759), 만폭동도(萬瀑洞圖)

조선 18세기 중반, 비단에 수묵담채

“예 구부러진 늙은 장송 광풍(狂風)을 못 이겨 우줄우줄 춤을 출 제 / 원산(遠山)은 암암(暗暗) 근산(近山)은 중중(重重) 기암은 층층 매산(每山)이 울어 천리 / 시내는 청산으로 돌고 이 골 물이 쭈루룩 저 골 물이 콸콸, 열의 열두 골 물이 한데 합수(合水)쳐 천방저 지방저 월특저 방울저 방울이 버큼저 / 건너 병풍석(屛風石)에다 마주 꽝꽝 때려 산이 울렁거려 떠나간다…”

오주석은 이 그림 속에서 판소리 수중가의 중중모리 ‘고고천변’인데 자라가 뭍에 올라 난생처음 명산구경하는 대목을 떠올린다고 했다. 그의 표현을 빌리지 않더라도 시원스런 물소리가 울려 가슴을 두드리는 듯하다. 계곡과 나무 그리고 물의 흐름이 어우러진 소리가 어우러져 음악이라는 말에 공감한다. 저 자연 속에 심취해 있는 사람들의 표정이 보이는 것처럼 생생한 소리로 들린다.

“천 개의 바윗돌 다투어 빼어나고, 만 줄기 계곡 물 뒤질세라 내닫는데, 초목이 그 위를 덮고 우거지니, 구름이 일고 아지랑이 자욱하네(千巖競秀 萬壑爭流 艸木蒙籠上 若雲興霞蔚)”

화제 역시 그림과 썩 잘 어울린다. 내용도 그렇지만 글씨모양도 그림과 하나 되어 울림을 전해준다. 중국 명산을 읊었던 고개지(顧愷之)의 시임에도 이곳에 더 걸맞다는 오주석의 해설을 따라갈 수밖에 도리가 없다. 이곳 너럭바위에 세겨진 양사언(楊士彦, 1517~1584)의 글씨 ‘봉래풍악 원화동천(蓬萊楓嶽 元化洞天)’로 금강산은 신선이 사는 산이며 조물주의 별천지지 임을 다시 한번 확인한다.

만폭동은 내금강(內金剛)에 이르는 넓고 큰 동구(洞口)이다. 금강산 여행길에 오른 일행은 내금강 입구인 만폭동에 올라 멀리 금강산을 바라보며 한없는 기쁨에 젖어 있다. 녹음 우거진 계절에 물소리조차 우렁차게 들려 그 심정을 돋구어 주기에 충분하다. 혹, 동자를 대리고 일행과 함께 만폭동 너럭바위에 올라 멀리 바라다 보이는 곳을 손으로 가리키는 사람이 정선 본인은 아닌지...

정선(鄭敾, 1676~1759)은 영조 때의 화원으로 활약하면서 조선시대 화가 중 가장 많은 작품을 남기고 있다. 호는 난곡(蘭谷), 겸재(謙齋). 진경산수화(眞景山水畵)를 완성하고 성행시켰다. ‘금강전도’, ‘인왕제색도’ 등이 대표적인 작품이다.

※‘오주석이 사랑한 우리 그림’ 책 속의 그림을 다시 본다.