고등학교 시절 나는 암기과목을 못했다. 국사, 세계사, 한국지리, 세계지리, 국민윤리. 외우는 것은 내가 못하는 것들 중 하나였다. 외우는 것을 못했기 때문에 공부도 못했던게 아닐까. 어쨌든. 책을 읽고 있다.

이 책을 읽다 보면 윤리과목을 배울때 달달 외우던 단어들이 많이 등장한다. 공리주의, 최대 다수의 최대 행복, 인간은 이성적 존재, 칸트 등등. 사례를 들어가며 설명해줘서 이해가 쉽고, 그렇기 때문에 그때의 그 단어들이 어떤 뜻이었는지를 잘 알 수 있었고, 알 수 있었기 때문에 이 책은 무척 재미있다. 그리고 나는 이 책을 읽으면서 비로소 윤리는 암기과목이 아니라 이해과목이었다는 생각을 하게됐다. 내가 그때 공리주의를, 벤담을, 칸트를, 이성적 존재를 그냥 달달 외우려고 하는게 아니라 그들이 그것들을 주장했던 이유와 그 단어들이 뜻하는 바를 이해했다면 나는 윤리를 좀 더 잘할 수 있었을텐데! 아니, 그 때 나의 윤리티쳐들은 왜 내게 그것들을 이해시켜주지 않았지? 아니, 이해시키려 했지만 내가 이해하지 못해서 암기로 분류했던걸까?

만약 내가 그때로 다시 돌아가 윤리 교과서를 읽게 된다면, 그리고 이해할 수 있게 된다면, 나는 지금과 좀 더 다른 사람이 되어있을까? 그러나 시간은 거꾸로 돌릴 수 없는 법.

지금은 칸트가 말하는 이성적 존재에 대한 부분을 읽고 있는데, 현재까지 읽은 바로는 나는 '자유지상주의자(libertarian)'에 가깝다는 것을 알게 됐다. '누구도 강요받지 말아야 하는 분명한 행위 하나는 다른 사람을 돕는 일이다.'(p.92) 라고 말하는 자유시장 철학을 나도 가지고 있으니까.

160페이지쯤 읽은 지금까지 마이클 샌델은 정의는 이것이다, 라고 말해주지 않는다. 제목처럼 정의란 무엇인가, 를 끊임없이 묻고 그가 묻는 것을 독자로 하여금 끊임없이 생각하게 한다. 이 책의 시작부터 지금까지 그는 끊임없이 사례를 들어가며 질문을 던지고, 그것 때문에 나는 계속 생각하고 생각한다. 특히 [시장과 도덕] 편에서의 이런 글귀들은 생각하지 않을 수 없게 하니까.

이라크전쟁에 반대한 랭글은 정책 입안자들의 자녀도 참전 부담을 나눠야 했다면 전쟁은 애초에 시작되지도 않았으리라고 믿는다. 그는 미국 사회에서 기회 불균등이 지속되는 한, 시장을 이용해 군 복무를 할당하는 것은 대안 없는 사람들에게는 부당한 일이라고 주장한다. (p.121)

이 책이 아니었다면 나는 군복무의 '징병제'는 문제가 있지만 '자원군'은 별 문제가 없다고 생각할 뻔 했다. 그러나 이 책에서 는 그렇지 않을 수 있다는 것을 말해준다.

시장 논리로 보자면, 자원군은 강제 징집을 피할 수 있다는 점에서 매력적이다. 자원군은 군 복무를 승낙의 문제로 만든다. 그러나 어쩌다 자원군에 들어간 사람 중에는 입대를 하지 않은 사람만큼이나 군복무가 내키지 않는 사람도 있을 것이다. 가난과 경제적 어려움이 만연한 사회라면, 입대 결정은 다른 대안이 없다는 뜻일 수 있다.

이 반박에 따르면, 자원군은 겉보기만큼 자발적이지 않을지 모른다. 실제로 강압적 요소가 끼어들 수 있다. 사회에서 더 나은 선택을 할 수 없다면, 입대를 결정한 사람은 경제적 어려움 때문에 징집되는 셈이다. 이 경우, 징병과 자원군의 차이는 전자는 의무이고 후자는 자유라고 규정하기 어렵다. 단지 강제의 형태가 다를 뿐이다. 즉 징병은 법이, 자원군은 경제적 어려움이 강제한다는 뜻이다. 괜찮은 직업 선택의 폭이 넓을 때만이, 유급 복무 선택이 대안 부재가 아니라 선호도를 반영한다고 말할 수 있다. (pp.119-120)

아, 정말 소름 돋게 재미있다, 이 책. 하버드 대학에 입학해서 강의를 듣고 싶은 심정이다. 흑 ㅠㅠ

이 책이 무척 재미있어서 칸트가 말하는 이성적 존재에 대한 부분에 대해서는 좀 까다롭고 어렵지만 기대가 크다.

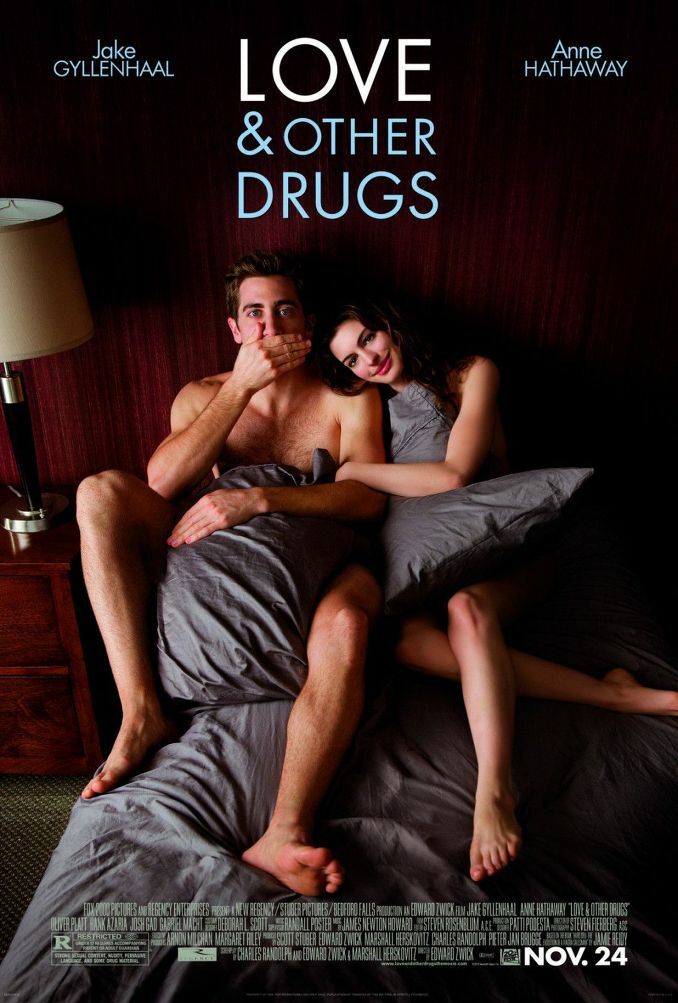

지난주말, 코 떨어지게 추웠는데도 나가서 영화를 보고 왔다. 그냥 괜찮은 정도의 영화였는데, 나는 이 영화속에서 남자와 여자가 둘이 이야기 나누는 장면이 자지러지게 좋았다. 그러니까 남자와 여자는 사실 섹스를 의도로 만나기는 했는데, 어느 밤에 그게 잘 안된거다. 그러니까 대신 이야기를 택했다. 둘이 소파에 마주보고 앉아서 밤새 이야기를 나눈다. 이야기하고 또 이야기하고. 그렇게 웃고. 이 영화속에서 가장 마음에 드는 장면은 그들이 발가벗고 엉켜있는 장면이 아니라 이야기를 나누는 장면이었다. 이야기를 나누고 웃고 그리고 또 함께 걷는 장면. 좋아하는 사람들이 할 수 있는 아주 사소한, 그러나 가장 큰 기쁨을 가져다 주는 순간.

제이크 질렌할, 잘 생겼다.