-

-

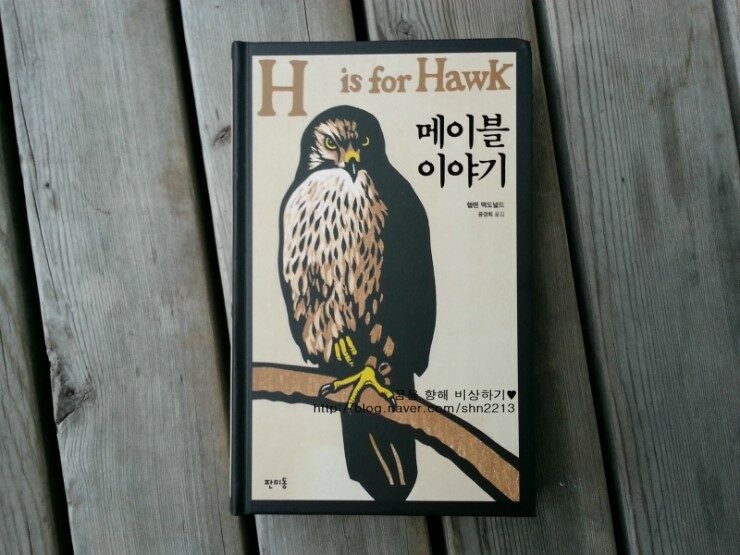

메이블 이야기

헬렌 맥도널드 지음, 공경희 옮김 / 판미동 / 2015년 8월

평점 :

♡ 메이블 이야기 ♡

『책에서 마주친 한 줄』

"신문에 실어야 할 사진을 촬영할 때면, 가끔 내가 원하는 장면을 찍기 위해 몇 시간씩 차 안에 앉아 있어야 하는 때가 있단다.

차를 마시러 가거나 심지어 화장실에 가려고 일어날 수도 없지. 그냥 인내해야 되는 거야. 매를 보고 싶으면 너도 참아야 해."

참매는 악당이었다. 살생을 좋아하고, 길들이기 어렵고, 시무룩하고, 성미가 까다롭고, 이국적이었다.

내 안의 깊은 부분이 스스로 다시 지으려고 애쓰고 있었고, 그 모델은 바로 내 주먹 위에 있었다. 매는 내가 되고 싶은 모든 것이었다.

혼자이고 냉정하며, 슬픔에서 자유롭고, 인생사의 아픔에 둔했다.

나는 매가 되어 가고 있었다.

우리가 들판을 걸어갈 때, 넓게 뻗은 높은 권층운 아래로 한랭 전선의 들쭉날쭉한 구름 낀 복잡한 하늘이 펼쳐져 있고, 맞바람은 왕겨를 날리듯

종달새들을 위로 날려 보낸다. …… 깍여진 겨울 들녘은 토끼들이 풀을 뜯는 누런 초지가 되었고, 그 사이사이로 먹이를 찾는 떼까마귀들이 보인다.

"여름이 끝난 후에 다시 만나자." 내가 말한다.

망각, 기억. 나는 손을 내밀로 손끝으로 메이블의 눈물 자국이 난 얼굴을 쓰다듬는다.

『하나, 책과 마주하다』

표지에 자리잡고 있는 큰 매의 이름이 '메이블'이다.

저자는 아버지와 함께 자연과 함께하는 삶을 누비며 매잡이가 되고 싶어했는데 아버지가 갑자기 심장마비로 급사하게 되자 그녀는 큰 충격을 받는다.

아무것도 못할 정도로 그녀 삶 전체가 흔들리는 느낌이다. 일반적인 이별의 아픔이 아닌 그녀에게는 상실이 가져다주는 큰 충격이나 다름없었다.

그래서 그녀는 어렸을 때부터 하고싶어했던 야생참매를 길들여 보기로 결정한 뒤, 곧바로 야생 참매를 사서 집으로 향한다.

그리곤 그녀는 참매에게 '메이블'이란 이름을 지어준다.

메이블을 훈련시키는 과정에서 자연을 묘사하는 비유가 섬세하고도 여성스럽다. 이런 문체들덕에 '메이블 이야기'가 한층 더 빛나보이는 것은 사실이다.

표면적으로는 메이블을 기르는 것 같지만, 알고보면 그녀는 자연속에서 메이블을 기르면서 상실과 슬픔을 견디고자 했다.

메이블을 훈련시키는 내내, 메이블을 통해 상실이 가져다준 슬픔과 더 나아가 분노까지 그녀는 느끼게 되었고 그녀는 메이블의 시각으로

자신을 빗대어 보기도한다. 물론, 메이블을 키우는 것 자체가 그녀에게는 슬픔이다.

그러나 그녀는 메이블과 함께하는 시간을 통해 결국은 이겨내고 다시 아버지가 돌아가시기 전의 삶으로 돌아간다.

내가 생각해도 마음이 참 여린 나는 스크린 속에서 이별 혹은 죽음을 보았을 때, 큰 슬픔을 느낀다.

단순히 눈물로서 끝낸다기보다는 감정이입이 너무 커서 약간의 공허함과 상실감까지 느낄 때가 있다.

그럴 때마다 느끼는 게 막상 나에게 현실로 누군가의 죽음을 맞딱뜨리면 어떻게 될지 그게 참 걱정이다.

누군가와 영원한 이별은 한 적이 없지만 짦은 이별은 물론 꽤 있었다. 그렇게 꽤나 있었으면 무뎌질 법도 한데 그렇지도않다.

만남이 있으면 이별이 있듯이, 이별이 있으면 만남도 있는 짦은 만남도 나에게는 꽤나 큰 슬픔이다.

아직 장례식장 문턱에 발을 내밀어 본 적도 없고, 영원한 이별에 부딪쳐 본 적도 없다.

아마 나도 저자처럼 이런 상황에 부딪히게 된다면 단순한 이별로 인한 슬픔이 아닌 삶이 송두리째 뒤흔들리는 듯한 상실, 공허함에 맞딱드리게 될 것이다.

그러나 결국은 자신의 자리, 본래 자리로 돌아오게 되어있다. 슬픔은 무뎌지진 않지만 시간이 지나면 견딜 힘은 주어지게 될 테니깐.

작가 또한 상실감을 자연에서 치유받고자 했다. 슬픔을 견디기 위해 메이블을 키우며 자연속에 오랫동안 있을 줄 알았다.

그러나 알게된다. 메이블의 세계와 저자의 세계는 같지 않다는 것을. 그래서 그녀는 결국 돌아오게 되는 것이다.