-

-

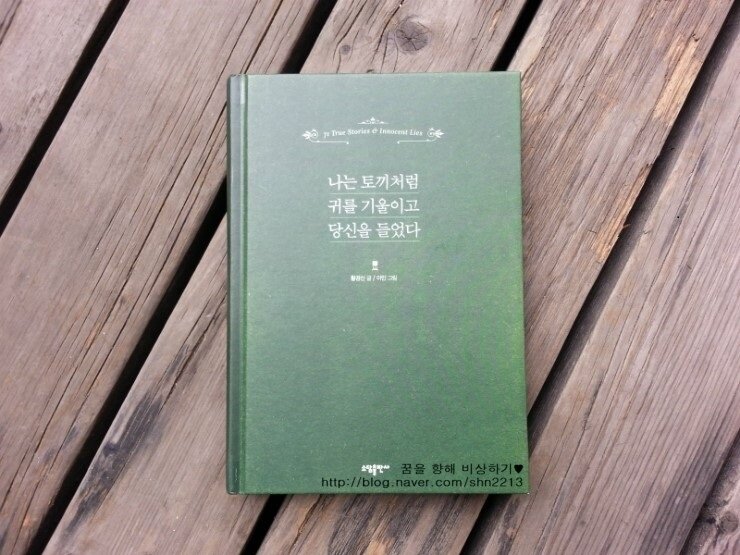

나는 토끼처럼 귀를 기울이고 당신을 들었다 - 황경신의 한뼘노트

황경신 글, 이인 그림 / (주)태일소담출판사 / 2015년 4월

평점 :

♡ 나는 토끼처럼 귀를 기울이고 당신을 들었다 ♡

『책에서 마주친 한 줄』

그러므로 도인 당신과 미인 내가 한 음 높아지고 한 음 낮아려 레가 되는 것이 아니라, 당신은 당신의 소리로 빛나고 나는 나의 소리로 당신의 세계를 밝혀, 멜로디는 화음이 되고 화음은 노래가 되고 노래는 시가 되어주기를, 이렇게 우리 하나의 세계에 담겨, 어깨를 나란히 하고.

봄의 빛이 그의 외투 위에 내려앉아 나른하고 무심하게 그러나 또렷한 목소리로 또 다른 시작을 노래할 때, 그는 삶의 옷깃을 높이 올리고 걸어간다. 마치 새가 아닌 것처럼.

영원이란 변하지 않는 것이 아니라 초월하고 또 초월하며 끝없이 이어지는 것이라는 사실을 겨우 알았다.

왔다가 가는 봄이 영원이며 피었다 지는 것이 영원이며 그리하여 사랑이 영원이라는 사실을 그제야 알았다.

『하나, 책과 마주하다』

읽는 순간 너무 좋았다. 나는 쉽게 느껴지지만 복잡한 문체를 가진 책을 좋아한다.

왜일까? 좀 더 집중할 수 있어서? 아니면 심오한 것을 좋아해서? 그 답은 모르겠다. 가벼운 에세이인 것 같지만 심오한 에세이를 좋아함에는 틀림없다.

읽기에 내용은 쉬운 것 같지만 생각하지 않고 읽으면 어려운 내용들인 것 같다. 내용이 끝날때면 여운이 길게 남고 생각에 잠기게 된다.

내가 슬픔 안에 나를 가두고, 새의 날개 혹은 물고기의 아가미를 닮은 꽃잎이 하나씩 열리는 것을 지켜보고 있는 동안,

창밖에서는 온통 눈발이 흩날렸다.

특히, 이 책 속의 독특한 문체들이 나를 사로잡았다.

슬픔에 사로잡힌 나, 새의 날개와 물고기의 아가미를 닮은 꽃잎, 그것을 지켜보고있는 동안 창밖 풍경은 눈발이 흩날리고 있다.

읽기에는 지장이 없지만 훅-읽다가는 무슨 말인지 모를 수도 있다.

이 정도의 문체를 따라가려면 나는 아직 멀었다.

뭐, 물론 내가 작가가 된다는 것은 아니지만 나는 나만의 책을 쓰고있다.

그 중 일부이다.

철로 위를 인도삼아 지하철을 통해 한강을 건너는 지그음, 지하철 창문을 통해 물결치는 꺼먼 초록물의 한강을 바라다보았다.

맑은 것도 아니고, 그렇다고 시꺼멓지도 않다. '약간은 짙고 어두운 녹색빛'이라는 표현이 정확할 것 같다.

한강을 계속 바라보고 있자니 묘하게 계속 보게 된다. 그 순간 수십만개의 물결이 일렁이는 꺼먼 초록물이 나를 부르는 느낌이 들었다.

빨리 자기한테 오라고 손짓하며 부르는 것 같았다. 나와 함께 춤추지 않겠느냐고.

나는 요즘 꽤나 성장통을 앓고있는 모양이다.

학창시절, 그 흔한 사춘기를 겪지도 않았는데 지금 겪으려고 하는 모양이다.

그렇다고 사춘기의 흔한 증상인 부모님에게 대들기 등 그런 행동은 제외한 채 말이다.

힘들어하는 모습을 감추기 위해 애써 밝은 척 하고 있지만 가족들에게는 다 보이나보다. 힘듦을 꾹 참고있는 나의 모습을.

잘 들어줄 것만 같은 토끼의 남다른 귀, 이 책에서는 나의 무언가를 해결해 줄 것만 같았다.

나에게 지금 가장 필요한 사람은 '내 말을 들어줄 수 있는 이'인 것 같다. 이를테면 '모모'가 필요할지도 모르겠다.

써놓고 싶은 주옥같은 글들이 이 책에는 널리고 널려있다.

그래서 추천해주고 싶다. '내 말을 들어줄 수 있는 이'들이 필요한 이들에게.