양자역학에 대한 책을 처음 읽게 된 게 2019년이다. 책 한 권을 읽은 사람이 제일 무섭다고 하던가. 나는 얼마나 놀랐던지 그 놀람과 흥분을 페이퍼에 써 내려갔는데, 깊고 넓게, 한없이 넓게 깊게 읽는 친구가 말하길, 양자역학은 여기까지 알았을 때가 제일 재밌다, 그런데 여기서 더 알고 나면 재미없다고 하는 거다. 그다음은 낭떠러지던가, 그런 생각을 했다. 그래도 더 알아야겠다며 <부분과 전체>가 집에 있는데 굳이 개정판으로 읽겠다며 도서관에서 책을 빌려오고, (읽지는 않고) 그렇게 오두방정을 떨었다.

그때 이후로 뭔가를 더 알아냈다는 생각은 안 드는데, 어쩌면 난 그 낭떠러지 쪽으로 접근하지 않은 것인지도 모르겠다. 더 알고 나면 재미없으니, 요만큼만 알자, 하는 그런 마음.

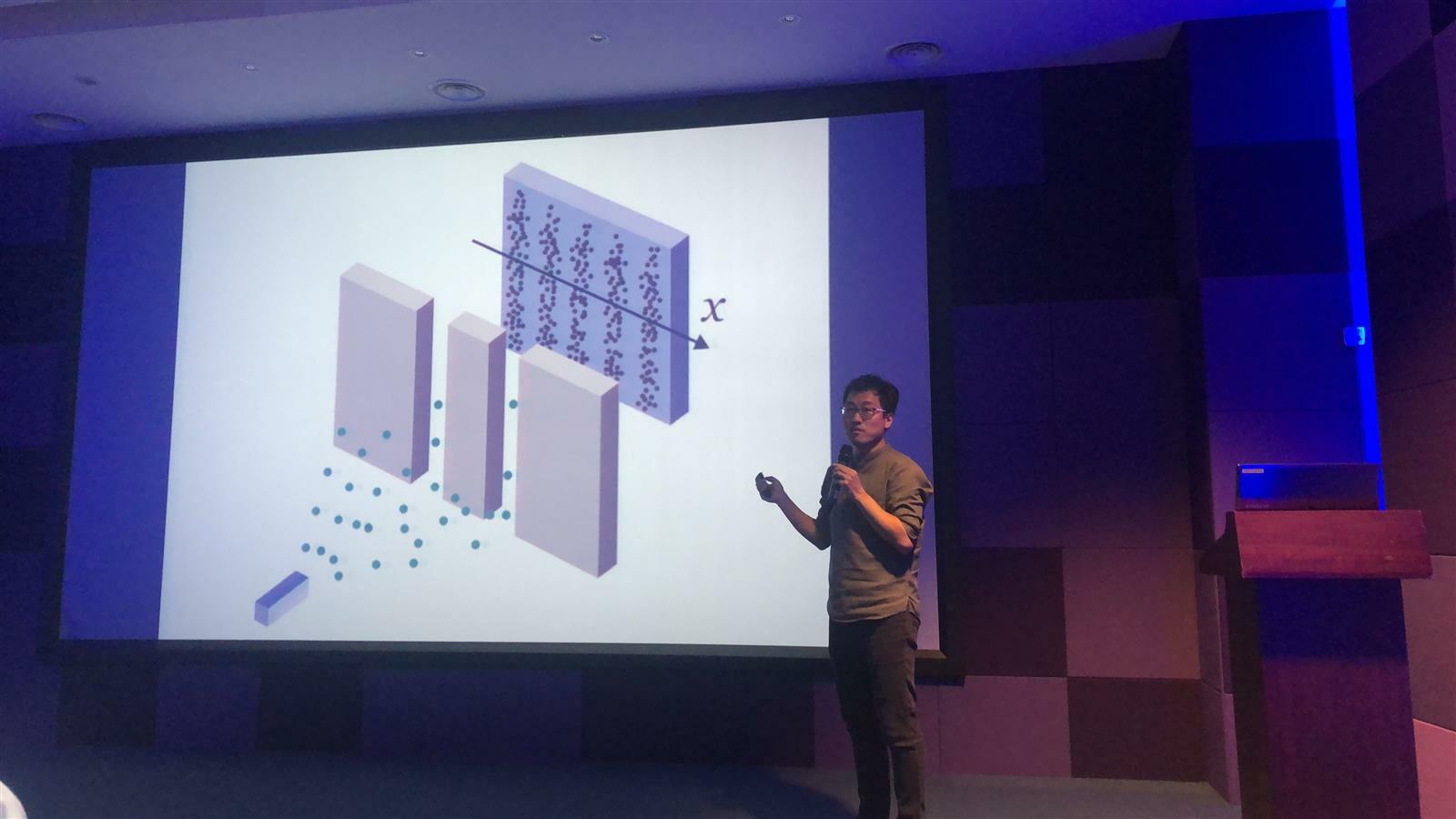

양자역학을 설명할 때 제일 먼저 드는 예시가 바로 이중 슬릿 실험이다. (2019년 도서관에서 있었던 김상욱 교수 강의 때 찍은 사진을 가져온다.)

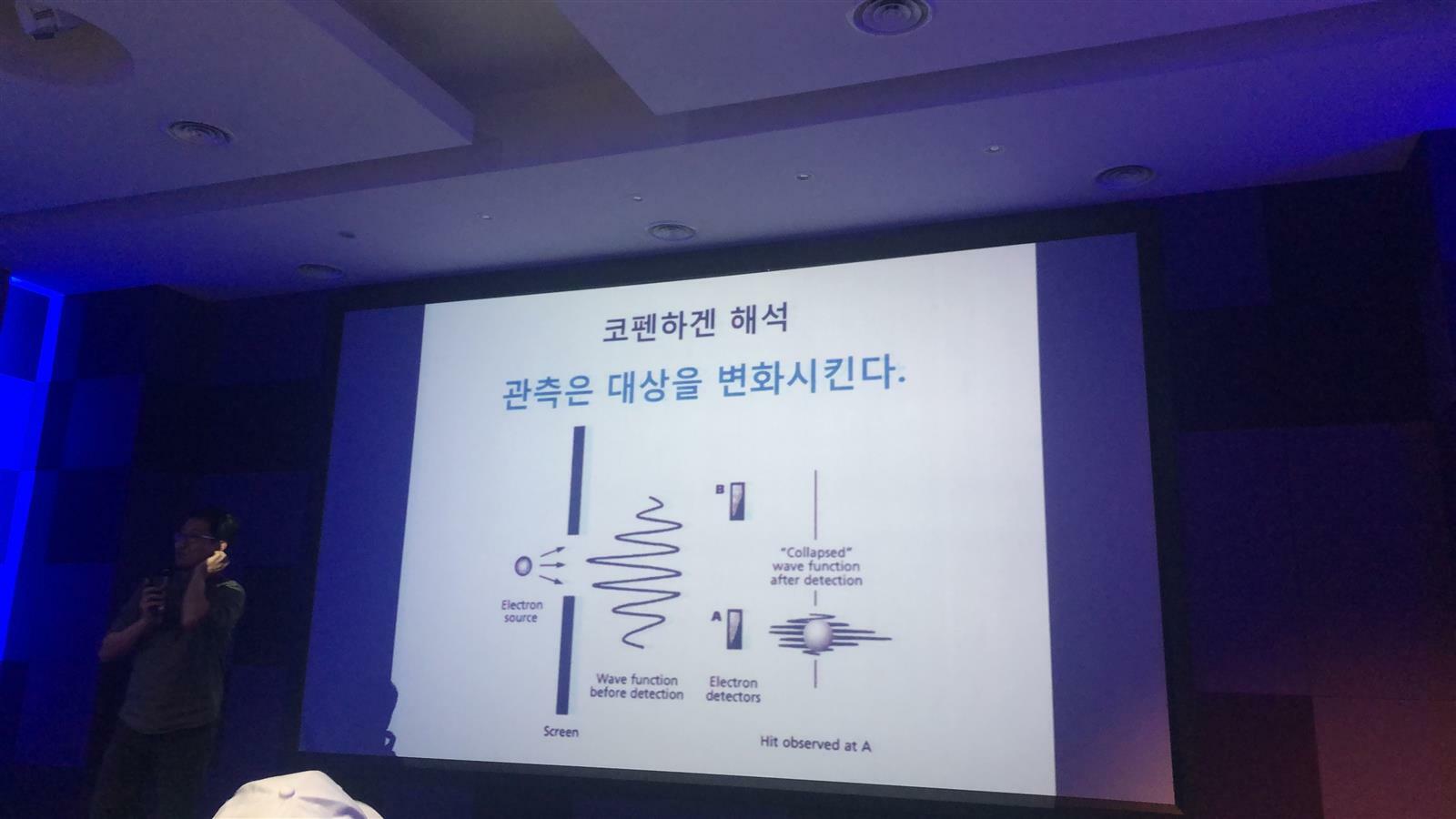

아인슈타인의 상대성이론이 발표된 이후 1927년 클린턴 데이비슨과 레스터 저머 전자를 대상으로 한 이중 슬릿 실험에서 입자성과 파동성이 동시에 나타났다. 입자 아니면 파동, 파동 아니면 입자여야 하는 일반적 통념 더하기 뉴턴 역학을 뛰어넘는 실험 결과였다. 상반되는 실험 결과를 가능케 한 것은 ‘관찰자’ 유무이다. 전자는 ‘마치 의지가 있는 양’ 관찰자의 시선에 따라 다른 반응을 보인다.

여러분이 보고 있으면 두 줄이 나오고, 보지 않으면 여러 줄이 나옵니다. 마치 전자가 자기 자신이 관측을 당하는지 아닌지를 아는 것처럼 행동을 하고 있습니다. 이거 정말 미칠 노릇이죠. 미칠 일이지만 이게 사실이니까, 이제는 이것을 설명해야 합니다. 이것은 정말 모순처럼 보이지만 양자역학의 체계에서는 문제가 없습니다. 코펜하겐 해석에 따르면 관측이 결과를 바꾼 것에 불과합니다. (<김상욱의 양자공부>, 64쪽)

입자를 알갱이, 파동을 물결무늬 정도로만 상상한다 해도 이해할 수 없는 상황. 원래 양자역학은 이해하는 거 아니라고 했다. 그냥 자주 들어서 익숙해지는 거라고. 그래, 그렇구나, 하는 정도.

마지막 날 밤에도 노천탕에는 나 혼자였다. 첫날 만났던 왜가리를 다시 볼 수 있을까 한껏 기대에 부풀어 있었건만, 왜가리는 오지 않았다. 조금 앉아있다 보니 툭툭 빗방울이 떨어진다. 비를 맞고 싶어 지붕으로 덮인 쪽 그 바깥으로 나갔다. 그렇게 노천탕에 앉아 비를 맞고 있었더랬다. 특별히 할 일도, 급한 일도 없었다. 씻고 나가 숙소 들어가면 내일은 집으로 돌아가야 했다. 마지막 밤, 그렇게 하염없이 앉아 있는데 처마에 매달려있던 물방울이 툭툭 물 위에 떨어지는데, 그 물결이, 물결무늬의 그 파동이 내게로 밀려오는 거다.

깊어져 가는 겨울밤, 노천탕에서 만나는 물결무늬. 아, 파동이 이렇게 오는 거구나. 모양이 비슷한 데 크기도 비슷하네. 나는 계속 물결무늬를 쳐다보고, 만들어진 물결무늬, 또 새로 만들어진 물결무늬는 내게로 전진한다. 왜가리는 가고 파동이 온다. 툭툭 떨어지는 빗방울이 물 위에 큰 홈을 만들고 그곳에서 만들어진 파동이 온다. 내게로 온다, 전진 또 전진.

그다음 날 아침에도 일찍 일어나 온천에 다녀왔다. 돌아오는 길에 세워진 항아리에 그림이 그려져 있다는 걸 그제야 발견했다. 이런 그림이 있었고, 저런 그림도 있었다.

그리고, 나는 이 그림을 발견하는데, 아, 어제밤에 봤던 그 물결무늬, 그 파동이었다. 노천탕에 들어가 잠시 쉼을 누리던 어떤 사람이, 그 물결무늬를, 그 파동을 이곳에 새겨 넣었나 보다. 나도 그 물결무늬를 봤어요. 그 파동이 내게 밀려왔다니깐요. 내 몸에 닿아 부서지는데도 자꾸 오더라고요, 저한테. 전진 또 전진, 그렇게 오더라니까요.