시댁식구들과 짧은 여행을 다녀왔다. 여행책은 (꿈도 야무지게) 레이 브래드버리의 『Fahrenheit 451』와 (기대만발) 어슐러 K. 르 귄의 『남겨둘 시간이 없답니다』였다. 레이 브래드버리 책은 겨우 두어 페이지를 넘겼고, 어슐러의 책은 반 정도 읽었다.

집으로 돌아와서 제일 먼저 시작한 책은 다니엘 페나크의 『소설처럼』.

우리는 온갖 문제를 이야기했다.

비단 텔레비전만 문제가 되는 건 아니다.

아이들 세대와 책을 읽던 우리 세대의 청소년기 사이 수십 년에는 수 세기에 버금갈 만한 심연이 놓여 있다.

따라서 심리적으로는 우리와 우리 부모의 관계보다 우리와 우리 아이들의 유대가 훨씬 가깝다고 느낄지 모르나, 정신적으로 우리는 여전히 우리 부모 세대에 더 가깝다. (29쪽)

건물에만 들어서만 WIFI 비번을 찾아 헤매는 바지런한 몸놀림이나 조식 부페에서 접시에 담아오는 햄, 소시지, 스크램블 에그를 보며 나 스스로는 부모님 세대가 아니라 아롱이나 큰조카와 같은 세대라고 생각했다. 뭐가 그렇게 재미있는지 사람들이 다들 고개를 처박고 핸드폰만 쳐다보느냐, 진지하게 물으시는 시아버지께 ‘아버님, 그렇게 재미있어요. 텔레비전보다 재미있어요’ 답할 때, 옆에 있던 큰애가 답한다. ‘재미있어요. 텔레비전이랑 컴퓨터 합한 거예요.’

나도 핸드폰이 좋다. 너무 재미지다. 그럼에도 다니엘의 말이 옳다는 걸 인정해야겠다. 우리는 아이들 세대보다 부모님 세대에 더 가깝다. 읽는 문제와 조금 떨어져 생각해 보더라도, 더 많이 읽었기 때문이 아니라 이 나라 현대사의 굴곡이 그러했다. 그럴 수 밖에 없었다. 부모님과 세대 차이를 느끼지 않는 건 아니지만 적어도 부모님의 느낌 정도는 예상할 수 있는데, 가끔 아이들은 아예 우리를, 우리 세대를 혹은 나를 이해하지 못하는 것처럼 보인다. 내가 부모가 되었기 때문일까. 내가 그만큼 늙어 버린 걸까.

여행을 다녀오니 작은아이와 치과를 가야했고, 큰아이 학교에 학부모 상담을 가야했다. 잠깐 짬이 나도 식구들이 거실에서 어슬렁거리니 아무래도 차분하고 조용한 시간을 갖기 어려웠다. 그럴 때, 어수선하고 집중이 잘 안 되는 때, ‘읽기’에 좋은, ‘읽기’ 책을 읽었다.

“어렸을 때는 책을 참 많이 읽던 아이였는데 …… 영문을 모르겠어요. 정말 책벌레였어요. 안 그래요, 여보? 걔가 좀 책벌레였냐고요.”

남편도 곁에서 열심히 거든다. 엄청 ‘책벌레였다’고.

“말이 나왔으니 하는 말인데, 우리는 아이에게 텔레비전도 보지 못하게 했었어요.” (83쪽)

나도 제법 많이 듣는 이야기다. 책을 좋아한다고 고백하는 사람들은 그렇게 많지 않지만, 자신의 아이가 책을 좋아한다고, 정확히는 좋아했’었’다는 ‘슬픈 간증’은 셀 수 없이 많이 들었다. 내가 봐도 그렇다. 이 세상 모든 아이들은 책을 좋아한다. 책을 좋아하지 않는 아이는 없다. 내가 만난 아이들 중에 책을 좋아하지 않는 아이는 없었다. 서너 살 무렵, 아이들은 책을 끌고 밀고 부모에게로 간다. 책을 읽어달라고 졸라댄다. 이 책을 다 읽기 전에는 절대 잠을 자지 않겠다고 부모를 협박한다. 하지만, 어느 날. 갑자기. 예고 없이 느닷없이. 아이는 책을 멀리한다. 떠난다. 인사를 한다. 안녕. 굿바이.

나는 책을 많이도, 빨리도 읽지 못하지만 책읽기를 좋아한다. 내가 좋아하는 이 일을, 아이들이 좋아했으면, 아이들도 좋아했으면 하고 생각한다. 하지만, 이 생각은 부모로서 그리고 책을 좋아하는 한 사람으로서 항상 고민되는 문제다.

내가 ‘좋아하는’ 이 일을 아이에게 강요한다는 건 어떤 의미일까.

혹은 그렇게나 좋은 책읽기를 아이에게 ‘강요’한다는 건 어떤 의미일까.

그럴 때마다 난, 항상 ‘미야자키 하야오’를 떠올리고.

책을 읽으면 이러저러한 효과가 있다고 말하지 말자. 책을 많이 읽는다고 생각이 깊어진다거나 훌륭해지는 게 아니다. “태어나길 정말 잘했구나.” 아이들에게 이런 응원을 보내는 것이 어린이문학의 출발점이다. 자신에게 아주 중요한 한 권을 만나는 일이 더 소중하다.

우리집 아이들도 그렇게 그 ‘한 권’의 책을 찾아내기를 바란다. 아이가 보물을 찾아낼 수 있도록, 보물이 있다는 것 까지는 알려주되 손을 잡고 끌고 가지는 않는 정도의 배려를 나 자신에게 기대한다. 그러나, 현실은 그렇지만은 않으니. 여섯 살 생일을 맞아 무슨 선물을 받고 싶냐는 이모 할머니(나에겐 이모)의 물음에 큰애는 이렇게 대답했더랬지. 책 말고 아무거나 다요. 나는 강요하는 엄마였나보다. 눈에 띄지 않게, 우아하고 세련된 방법을 취했다고 스스로는 생각했을 테지만, 솔직할 수 있을 때 아이는 솔직히 말한다. 책 말고 아무거나 다요.

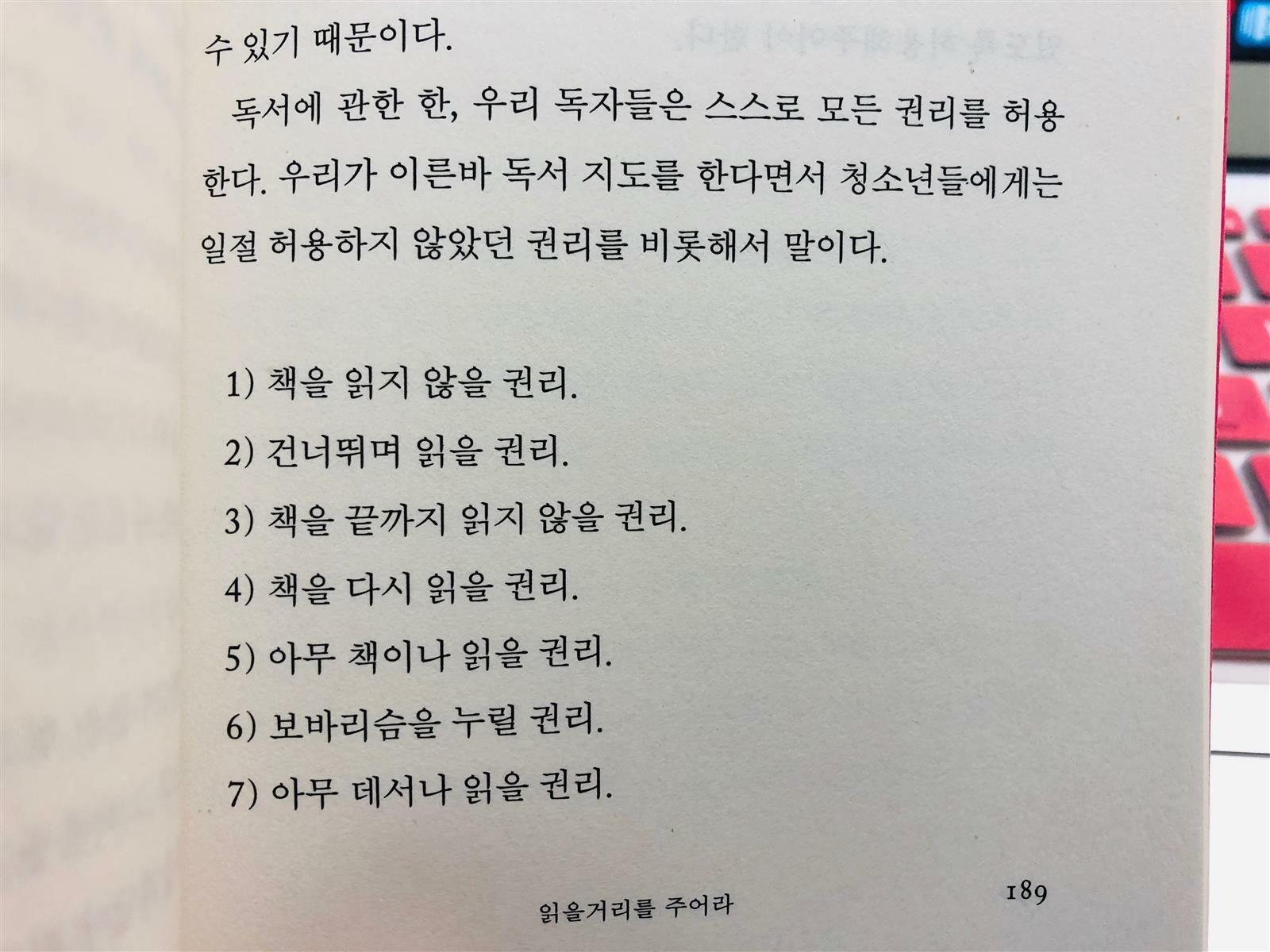

이 부분은 독서육아에서 내가 최고로 꼽은 책 『하루 15분 책읽어주기의 힘』의 뒷표지에도 나왔던 것이다. 마지막 당부가 눈에 띈다. 10) 읽고 나서 아무 말도 하지 않을 권리. 내 아이에게도 ‘읽고 나서 아무 말도 하지 않을 권리’를 보장해 주고 싶다. 나 스스로에게라면 ‘읽고 나서 무슨 말이라도 할 수 있는 권리’만을 주장하고 싶지만 말이다.