1. 유혹하는 글쓰기

내가 스티븐 킹을 얼마나 좋아하는지

스티븐 킹은 모른다. 아쉽다. 내가 스티븐 킹을 좋아하면서

끝까지 읽은 그의 소설이 하나도 없다는 것도, 스티븐 킹은 모른다. 다행이다. 『유혹하는 글쓰기』는 예전에 읽었는데, ebook를 통해 한 번 더 읽었다. 귀로 읽는 건 색다른 재미를

준다. 쾌감 때문에 쓰고 또 써서 현재의 스티븐 킹이 되었다는 이야기는 동화같지만, 계속 쓰기 위해 그가 겪었던 생활의 고충에 대해 알고 난 후라면, 그의

말이 그리 허황되게 들리지 않는다.

글쓰기의

목적은 살아남고 이겨내고 일어서는 것이다. 행복해지는 것이다. 행복해지는

것.

2.

자본론을 읽다

마르크스 읽기라면 줄 서 있는

책들이 꽤 많은데, 4월에 유유출판사 10년 대여 행사에서

구입한 이북이 있어 가벼운 마음으로 시작했다. 사회주의는 이미 실패한 실험이라는 걸 부인할 수 없는

시대에도 “분배가 바로 『자본론』의 핵심이다”, 이런 부분에서 조금은 설렌다.

3.

네메시스

네메시스의 켄터 선생님은 대놓고

오이디푸스왕과 비슷하다. 자신 앞에 펼쳐진 운명과 재앙을 피해 멀리 도망쳤지만 결국 그 모든 비극의

원인이 자신이라는 점에서 그렇다. 사랑하는 아이들을 영원히 앗아가 버린 그 잔인한 악은 폴리오 균이

아니라 그 균을 만든 신이라는 언설은 특별하다. 신이라는 존재는 아주 아주 못된 천재라는 그의 결론에

동의하지는 않지만, 켄터 선생님의 절규가 마음에 와 닿는 것 또한 사실이다. 바닥끝까지 파헤쳐 진저리나게 하는 로스 특유의 ‘밀어붙임’이 다른 작품에 비해 상대적으로 약한 책. 나는 필립 로스를 사랑한다.

그의

분노의 대상은 이탈리아인이나 집파리나 우편물이나 우유나 돈이나 악취가 나는 시코커스나 무자비한 더위나 호러스가 아니라, 도무지 앞뒤가 맞지는 않지만 사람들이 두려움과 혼란 때문에 유행병을 설명하기 위해 내어놓는 그 모든 원인이

아니라, 심지어 폴리오 바이러스가 아니라, 그 원천, 그 창조자 – 바이러스를 만든 신이었다. (130쪽)

4.

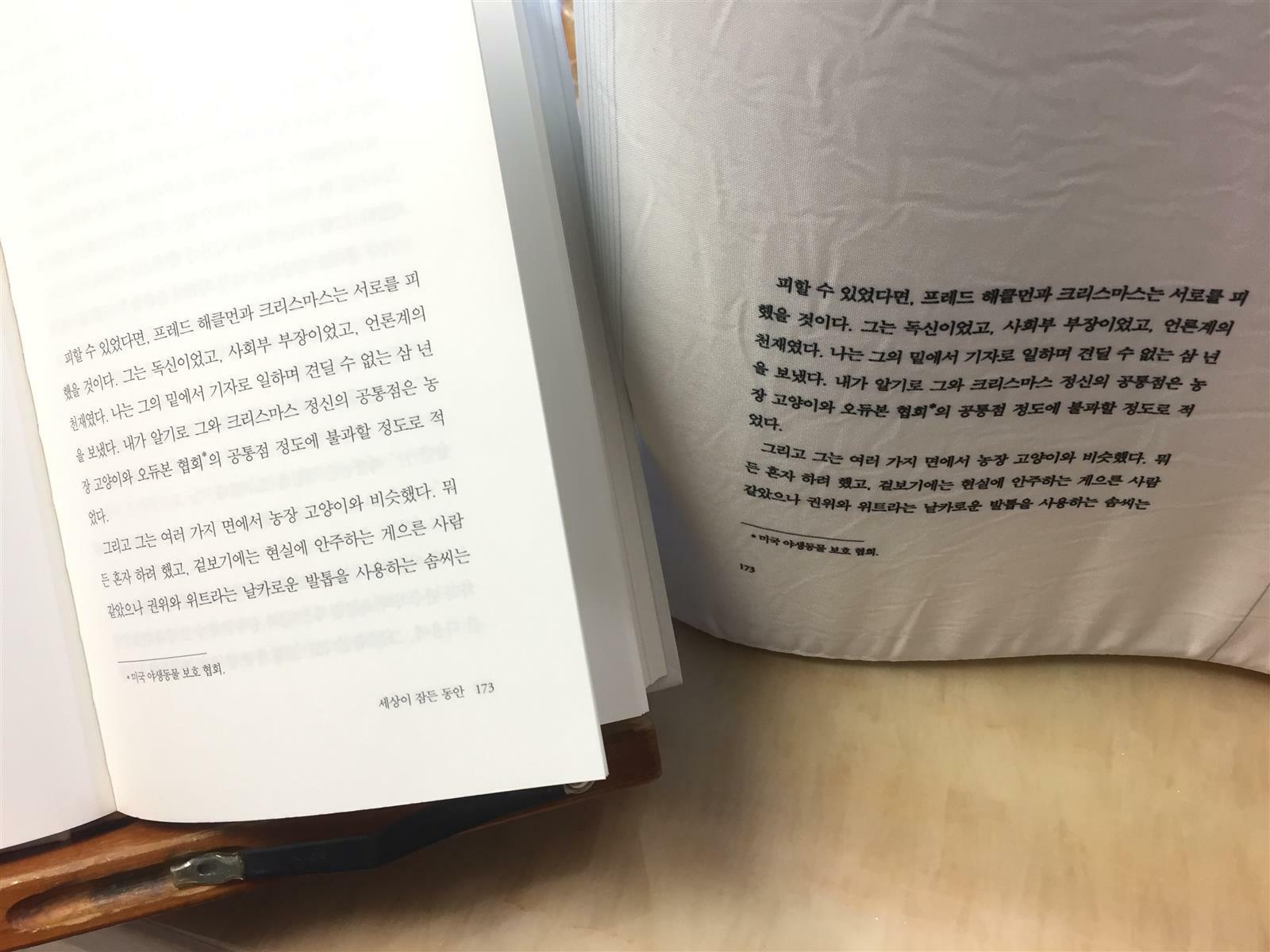

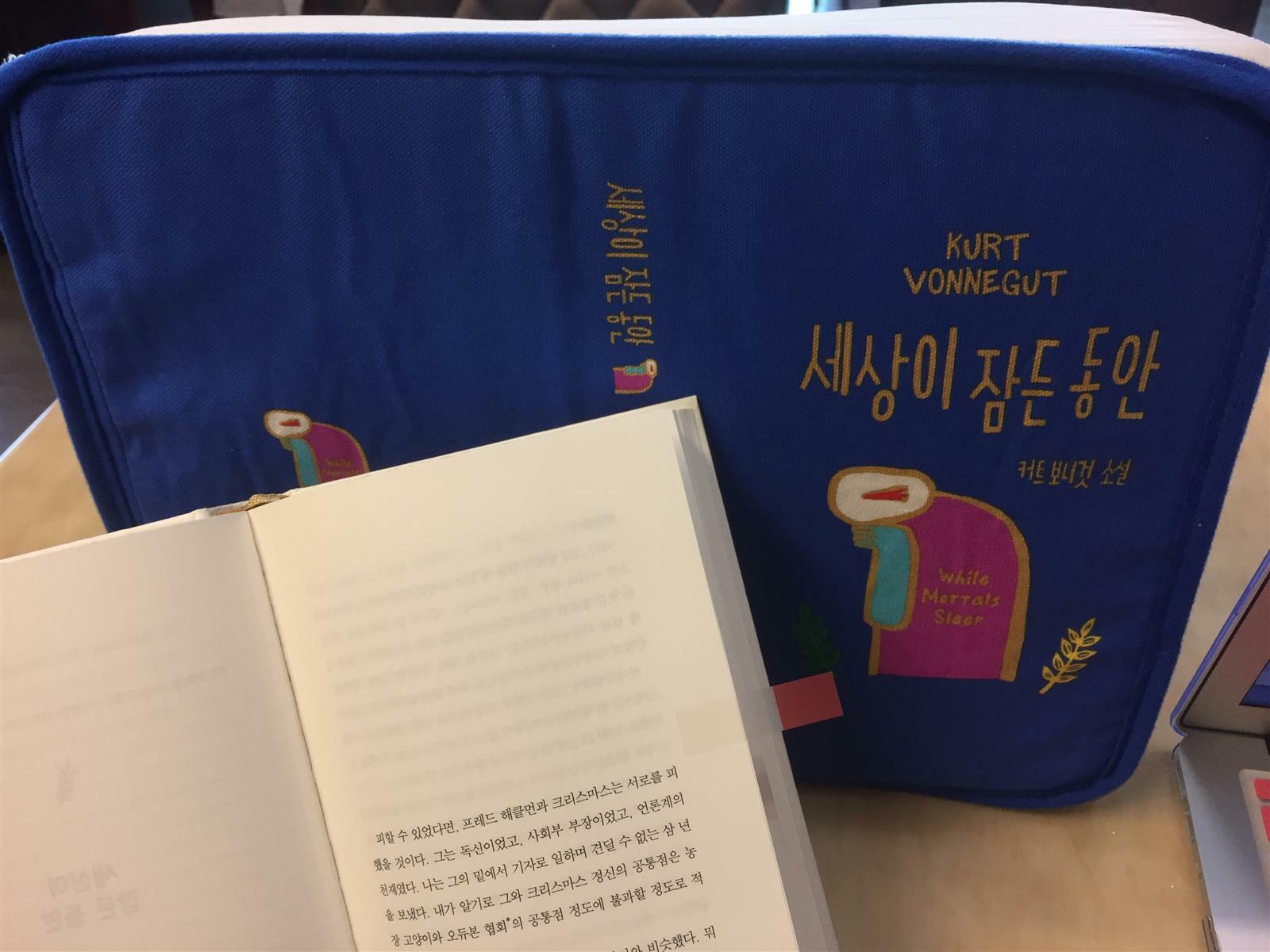

세상이 잠든 동안

Agalma님의

알라딘 굿즈 페이퍼를 읽다 보면, 나를 위한, 나를 겨냥한

페이퍼가 아닌가 싶을 때가 많다. 부러움을 배가시키는 질투 유발 페이퍼다. 나는 알라딘 굿즈에 매달리지 않는 쿨한 사람이어서, 알라딘 머그컵, 알라딘 독서대, 알라딘 북파우치 정도에 만족하는 사람인데, Agalma님 페이퍼를 읽다 보면 ‘뭐든 하나 사야겠다’는 내면의 목소리가 너무 크게 들린다. 가장 최근에 소장한 알라딘

책베개. 알라딘 굿즈와 깔맞춤을 위해 같은 페이지를 읽는 수고. 알라딘

굿즈는 커트 보니것도 부른다.