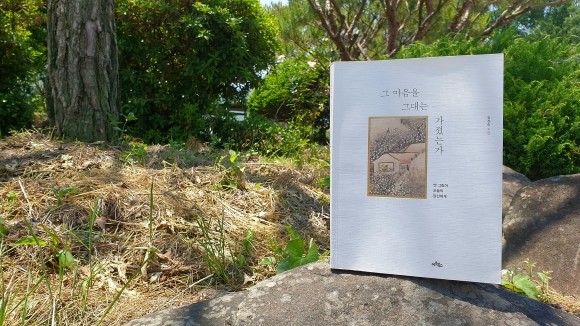

그 마음을 그대는 가졌는가

-김정숙, 아트북스

“그림이 밤하늘에 뜬 달이라면, 감상자의 가슴속에서 일어난 감동은 물에 비친 달과 같다”

옛그림을 읽어주는 저자가 그림을 보는 관점이다. 독자는 저자의 가슴 속어 담긴 달의 이미지를 통해 다시 그림 속으로 들어간다.

이정의 '풍죽도'를 보는 저자의 시각은 여기에 머문다. 영화 '관상'의 마지막 장면에 등장하는 대사다. "바람을 보아야 했는데?파도만 보았지 바람을 보지 못했소. 파도를 만드는 건 바람인데 말이오."

이렇듯 저자는 우리 옛그림을 본다. 다분히 감성적인듯 읽히나 이면에 깔려 있는 의식은 사뭇 진지하다. 이 책의 매력은 여기에 있다.