지난 금요일날 술을 좀 낫게 마시고 꽐라가 되어 기억에 생생한 부분도 있고 생각에 깜깜한 절벽도 있고 말하자면 넋이라고 있고 없고...하였는데 다음날 술이 깨니 지난 밤이 몹시도 후회가 되고 문득 말대가리가 떠오르는데, 문제는 그것이 <오르부아르>의 말대가리가 아니라 김유신이 자른 그 말대가리였다는 것이었다. 그 결연함을 모르는 바는 아니나 아아아!!! 유신은 역시 비정하구나 생각을 했다. 차라리 자기 발목을 자르든가 해야지 충직한 축생의 모가지를 댕강 잘라버리면 창졸지간에 대가리가 날아가 버린 그 말은 얼마나 놀랬을 것인가 이 말이다. 하기사 인정많은 누구인들 자기 발목을 자르기는 어려울 것이니, 그때는 흔히 하는 짓거리로 상투를 뽑든지 쥐어뜯든지 삭발을 하든지 해야할 것이관데, 아 정녕 비정한 유신일 것이나 드높구나 그 경지여!!! 참말로 축생이 미칠 바가 아니더라.

유신은 자신이 버린 천관녀를 위해 삼국일통 후에 천관사를 지어 그 넋을 위로하였다는 이야기도 전해지기는 하나 주인에게 충심을 바친 말 못하는 말대가리를 위해서는 어느 누구도 눈물 한방울 흘리지 않았던 것이다. 소생의 견문이 일천하고 식견이 짧아 두루 살피지 못한 바가 있을지도 모르기는 하나 천에 하나 만만에 두서넛 말대가리를 위로하는 글 한 줄이 없다하면 어찌 이 삼한 땅에 ‘정(情)’이 있고 ‘의(義)’가 있다 할 것인가 이 말이다. 소생은 감히 청원하오니 김해김문에서 비명횡사한 말대가리를 위해 천관사지 옆에 말대가리 위령비라도 하나 세워주길 원망하는 바이다.

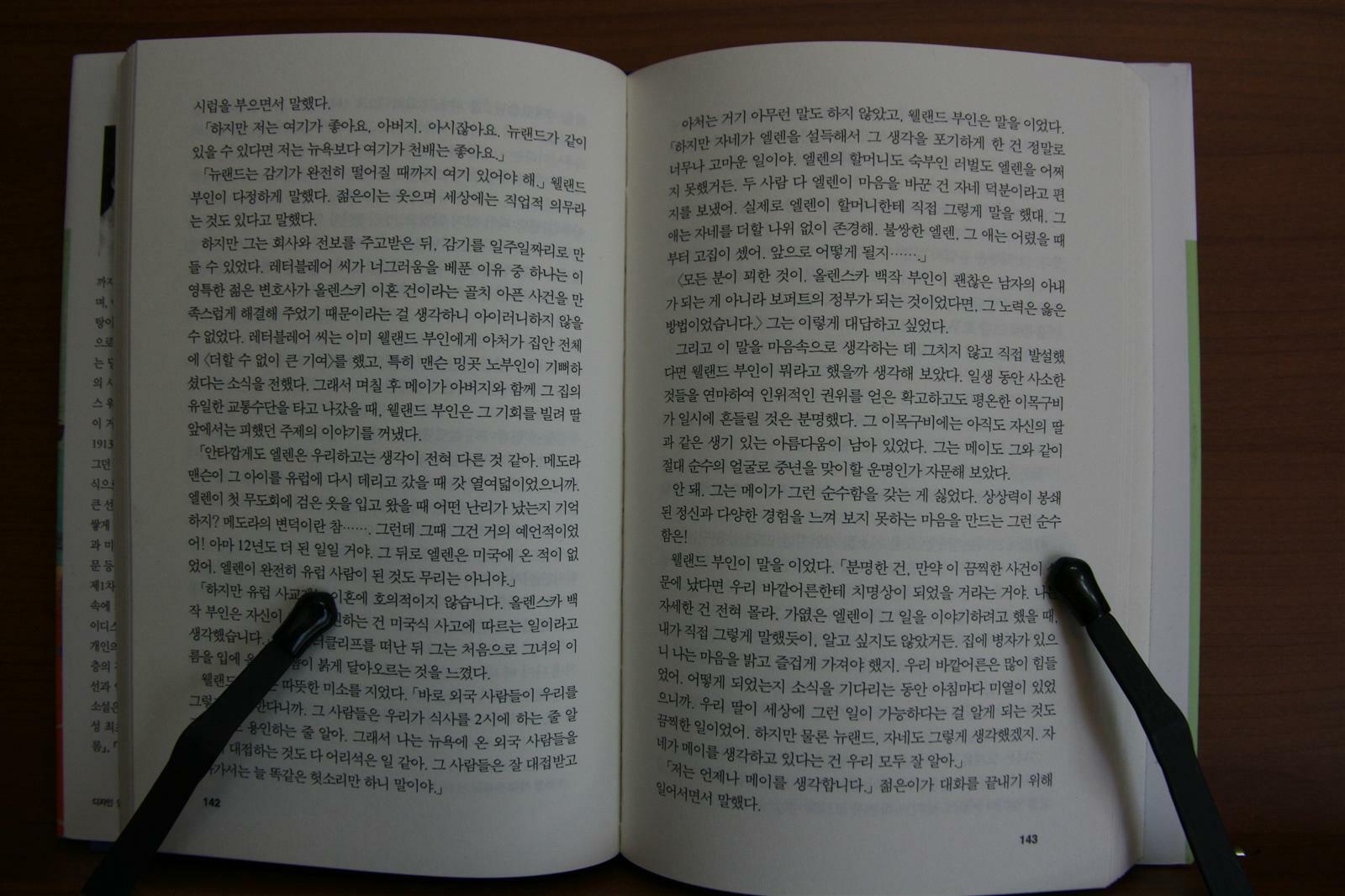

쓸데없는 이야기는 각설하고, 금일 소생이 오랜 숙취로 창자는 곧 끊어질듯하고 꼴통은 이내 깨어져버릴 것만 같은 와중에도 이렇게 페이퍼를 쓰고 있는 것은 어떻게 해서라도 30명중에 한번 끼여볼까하는 간절한 마음의 발로라 할 것이다. 뭐 아시겠지만 민족대표 33인 이런 거는 아니다. ‘열린책들에 바라는 한 가지’라는 부우우우우(booooo) 님의 페이퍼를 보니, 소생도 예전부터 ‘열린책들’에 바라고 있던 바가 문득 생각난다. 뭐 심각한 것은 아니다. 다름아니라 ‘열린책들’에서 나온 세계문학전집은 페이지당 글자수가 너무 많아 글자를 읽는 눈알이 조금 피곤하다는 것이다. 사진에서 보듯이 열린책들의 <순수의 시대>는 페이지당 27자*30줄=810자 이고 비슷한 판형의 펭귄클래식 코리아의 <정키>는 24자*24줄=576자이다. 페이지당 234자 정도 글자가 많다. 밀도가 너무 높다. 뽁딱거리면 머리가 아픈 법이다. 출판사 나름의 사정과 이유가 있을 것이나 아둔한 축생이 그것을 알길이 없다. 그렇다고 이것이 뭐 소생이 열린책들의 세계문학전집을 여러권 사놓고 단 한 권도 읽지 않은 이유는 물론 아니다.