주4일제를 하면 이런 느낌일까, 오랜만에 늦잠을 자고, 재택근무로 넘어가기 전에 간단한 페이퍼를 하나 적는다. 제목에 적은 대로 글쓰기와 꼬리치기에 대해서. 이런 제목을 떠올리게 해준 몇 권의 책에 대해서.

글쓰기 책은 꾸준히 출간되고 있고 강원국의 <대통령의 글쓰기>(메디치미디어, 2014) 같은 베스트셀러가 나오기도 한다. 이번주에 나온 책은 '우리말 지킴이'를 자임하는 이수열의 <이수열 선생님의 우리말 바로 쓰기>(현암사, 2014). <우리가 정말 알아야 할 우리말 바로 쓰기>(현암사, 1999)의 개정판이다. 15년이면 개정판이 나옴직하고, 또 한겨레교육문화센터에서 20여 년간 교열 강의를 진행해온 저자의 생각과 '노하우'를 집약하고 있음직하다(이런 문장은 바로 쓴 문장인가?).

<우리말 바로 쓰기> 15년 만의 개정증보판. 국어 교과서에서부터 대한민국 헌법 조항, 매일 뉴스를 전달해주는 TV, 라디오, 신문에 이르기까지 풍부한 용례를 통해 우리말 바로 쓰는 법을 쉽게 실습할 수 있게 돕는다. 이 책을 읽고 나면 잘못된 발음, 엉뚱한 단어 선택, 어법에 어긋나는 서술, 영어·일어투가 섞인 졸문이었던 말과 글이 어느새 아름다운 우리말·글로 탈바꿈할 것이다.

어지간한 독자라면 다들 알테지만 글쓰기의 지침서로서 이오덕 선생의 책들과 함께 참고할 만하다. 물론 내 입장은 저자보다는 졸문에 관용적이어서, 지침서를 매번 들춰보면서 활용한다기 보다는 한번 읽어보고 문장을 수정하는 데 간간이 참고하는 정도가 적당하다고 보는 쪽이다. 그런 점에서는 고종석의 글쓰기관에 좀더 가깝다고 할까(언어는 기본적으로 '감염된 언어'라는 보는 언어관).

안 그래도 고종석의 글쓰기 강의를 묶은 <고종석의 문장2>(알마, 2014)가 나왔다. 봄에 나온 1권에 뒤이은 것으로 이런 페이스라면, 내년 봄에는 3권이 더 나오는 게 아닌가 싶다('문장'이란 원리상 무한히 이어질 수 있다). 이수열판 교열과 고종석판 교열, 두 종을 참고하다 보면 각자의 문장이 한결 고급스러워지는 걸 확인할 수 있으리라.

글쓰기는 그렇다 치고 왜 '꼬리치기'인가. 그건 이번주 화제의 도서라고 할 신형철의 <정확한 사랑의 실험>(마음산책, 2014) 때문이다. 발군의 평론가가 쓴 영화 칼럼집이어서 손길을 끌지만, 동시에, 그리고 예기치 않게도 저자의 공개적인 '프러포즈'와 '청첩'을 담고 있어서도 눈길을 끈다. 서문의 마지막 대목에서 저자는 이렇게 적었다.

그리고 마지막 한 사람, 곧 내 아내가 될 신샛별은 이 책이 다룬 거의 모든 영화를 함께 보았고 최상의 토론 상대자가 되어주었으니 사실상 공동 저자라고 해도 과언이 아니다. 이 책에 실린 글 중 하나를 나는 프러포즈를 하기 위해 썼다. 그녀를 정확히 사랑하는 일로 남은 생이 살아질 것이다.

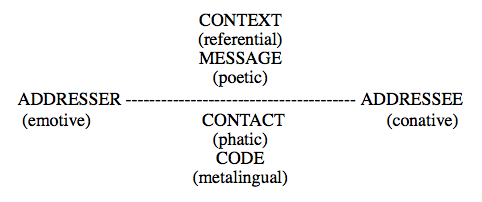

마지막 두 문장은 세 가지 생각의 꼬투리를 마련해주는데, 간단히 적자면, 먼저 언어의 기능에 대해. 프러포즈용 언어라면 언어학자 로만 야콥슨이 말한 언어의 여섯 가지 기능 가운데 아마도 '사역적 기능'에 해당할 듯싶다. 수신자에게 뭔가를 지시하거나 행동을 이끌어내려는 의도를 담고 있으니까. 즉, 구애를 받아달라는. 서로의 관계를 확인하고 계속 유지하려는 목적의 '친교적 기능'이 동물행동학에서 말하는 '몸손질'과 연결된다면, 구애적 성격의 사역적 기능은 '꼬리치기'와 짝지어질 수 있겠다. 그러니까 인간은 언어로 몸손질도 하고 꼬리치기도 한다. 이건 뭔가를 지시하는 언어와는 별로 상관이 없는 용도의 언어다.

그리고 책의 제목에도 들어간 '정확한 사랑'이란 말 혹은 '정확히 사랑하는 일'. 장승리 시인의 시구절("정확하게 사랑받고 싶었어")에서 가져왔다는 이 말을, 혹은 태도를 저자는 생에도 적용하고자 한다(시적인 삶!). 좀 특이하다는 생각이 드는데, 저자에게도 친숙한 라캉주의 정신분석에 따르면 언어는 언제나 넘치거나 모자라지 결코 정확할 수가 없기 때문이다(알려진 대로, 라캉에게서 기표는 기의를 계속 미끄러져갈 뿐이다. 둘은 정확하게 만나지 않는다). 그렇다면 정확한 사랑은 이념이고 지향일까? 불가능한 가능성으로 주어진?

끝으로 피동형 '살아지다'. "그녀를 정확히 사랑하는 일로 남은 생이 살아질 것이다"란 문장은 한국어 화자에게 이해 불가능한 문장은 아니지만 교열자라면 빨간펜을 들 만한 문장이기도 하다. 국어사전에 '살아지다'란 피동형은 등재돼 있지 않기 때문이다. 한국어에서 삶은 사는 것, 혹은 살아가는 것이지 살아지는 것이 아니다. 하지만 저자는 이게 정확하지 않다고 느끼는 것 같다. 그래서 '시적 자유'를 행사하여 '그녀를 정확히 사랑하는 일로 남은 생이 살아질 것이다'라고 적는다.

살아지는 삶은 내가 능동적으로 사는 삶이 아니라 운명에 내맡겨진 삶이다. 그것은 의지의 삶이 아니라 숙명의 삶이다. 필연적이고, 그래서 치명적인 삶. 아마도 흔하게 할 수 있는 말은, 혹은 흔하게 쓰이는 말은 '그녀를 사랑하면서 남은 생을 살아가겠다' 정도이리라. 하지만 거기에 '정확히'가 개입되면 사정이 달라진다. '정확히 사랑하는 일'은 의지의 몫이 아닌 듯하다. 이 문장을 그대로 수용하면, '정확히 사랑하다'는 능동은 '살아질 것이다'는 피동을 필연적으로 부른다. 그것도 단호하게('살아질 것 같다'가 아니라 '살아질 것이다').

다시 확인하는 것은 사랑은 의지가 아닌 운명의 몫이라는 것. 사랑에 빠진 사람은 '꺾일 수 있는 의지'보다 '바뀔 수 없는 운명'을 더 선호하는 것일까. 그걸 일반화하자면 꼬리치기 언어는 운명론의 언어라고 말할 수 있을지도 모르겠다. 당신은 나의 운명. 혹은 우리 만남은 우연이 아니야. 이성복식 부사를 첨가하자면, 어쩌자고...

'꼬리치기'란 말이 떠오른 건 스티븐 다얀의 <우리는 꼬리치기 위해 탄생했다>(위즈덤하우스, 2014) 때문. 부제는 '아름다움이 욕망하는 것들'이고 저자는 '시카고 출신의 세계적인 안면 성형외과 전문의'라고 소개된다. 그 정도 정보면 책의 내용을 짐작할 수 있는데, 대략 이렇다.

남성이 여성에게, 여성이 남성에게 이상적으로 요구하는 미의 요소들을 진화생물학과 신경정신의학의 관점에서 고찰한다. 이를 통해 남성이 사냥을 하고 여성이 육아를 전담하던 시기에 남녀에게 요구되었던 성 역할이 어떻게 아름다움이라는 요소로 전화되었는지를 보여준다. 미국의사협회가 공인한 ‘최고의 의사’ 스티븐 다얀 박사는 여성이 안정적으로 자원을 공급받고 남성이 더 많은 자손을 남기기 위해 선택해야 했던 생존 요건들이 미의 기준으로 진화한 과정을 흥미롭게 설명한다. 책을 통해 인간이 욕망하는 아름다움의 근원에 대해 지적이고도 흥미로운 깨달음을 얻게 될 것이다.

미와 짝짓기의 관계를 본격적으로 다룬 책이란 점에서 진화심리학자 제프리 밀러의 <연애>(동녘사이언스, 2009)와 같이 읽어볼 만하다. 밀러의 책은 원제가 <메이팅 마인드>이고 그 제목으로 처음 번역됐던 책이다. <메이팅 마인드>(소소, 2004). <메이팅 지능>이란 제목의 책들도 나와 있군. 정리하면 진화생물학적 관점에서 볼 때, 인간은 글쓰기(언어)로, 그리고 아름다움으로 꼬리친다...

14. 10. 03.