책을 읽다가 마음에 드는 구절을 만나면 포스트잇을 붙여놓는다. 그럴 수 없을 땐 스마트폰으로 사진을 찍어둔다. 다시 찾아 읽거나 페이퍼를 써야지 생각도 한다. 그렇게 하루 하루가 지난다. 사진폴더에는 이렇게 쌓인 책 페이지 사진이 꽤 된다. 가끔 이게 어느 책에서 나온 구절이더라, 하기도 한다. 이 사진들 처럼.

아, 생각났다. 이건 습관에 대한 책이었다.

서점에 놀러갔다가 베스트셀러 코너에 있기에 들고왔다. 그런데 영 별로여서 곱게 읽고 바로 팔아버렸다. 저 사진 속 구절만 기억난다. 디드로와 나의 연결 고리. (그것도 이제야 생각남)

정리해야 생각이 나는구나. 그렇다면 계속 치우고 정리해야하는데 나는 너무나 게으른 사람. 그러니까 '정리 책'을 조금 더 사두어도 되겠지. 아, 맞다. 어제 읽은 신간 "부끄러움"을 짧게 기록 하려고 했었지.

아니 에르노의 책은 '단순한 열정'과 .... 어떤 한 권을 읽었는데 그게 '집착'인지 아닌지 기억이 나질 않는다. (어머 어쩌면 좋아)

영화 "논-픽션" 에서 한 작가가 실제 경험을 (바탕으로) 소설을 써서 옛 연인들을 곤혹스럽게 한다. 그 책은 독자들로부터 공격을 받기도 한다. 나는 곧장 장바구니에 넣어두었던 신간 '부끄러움'을 구입했다.

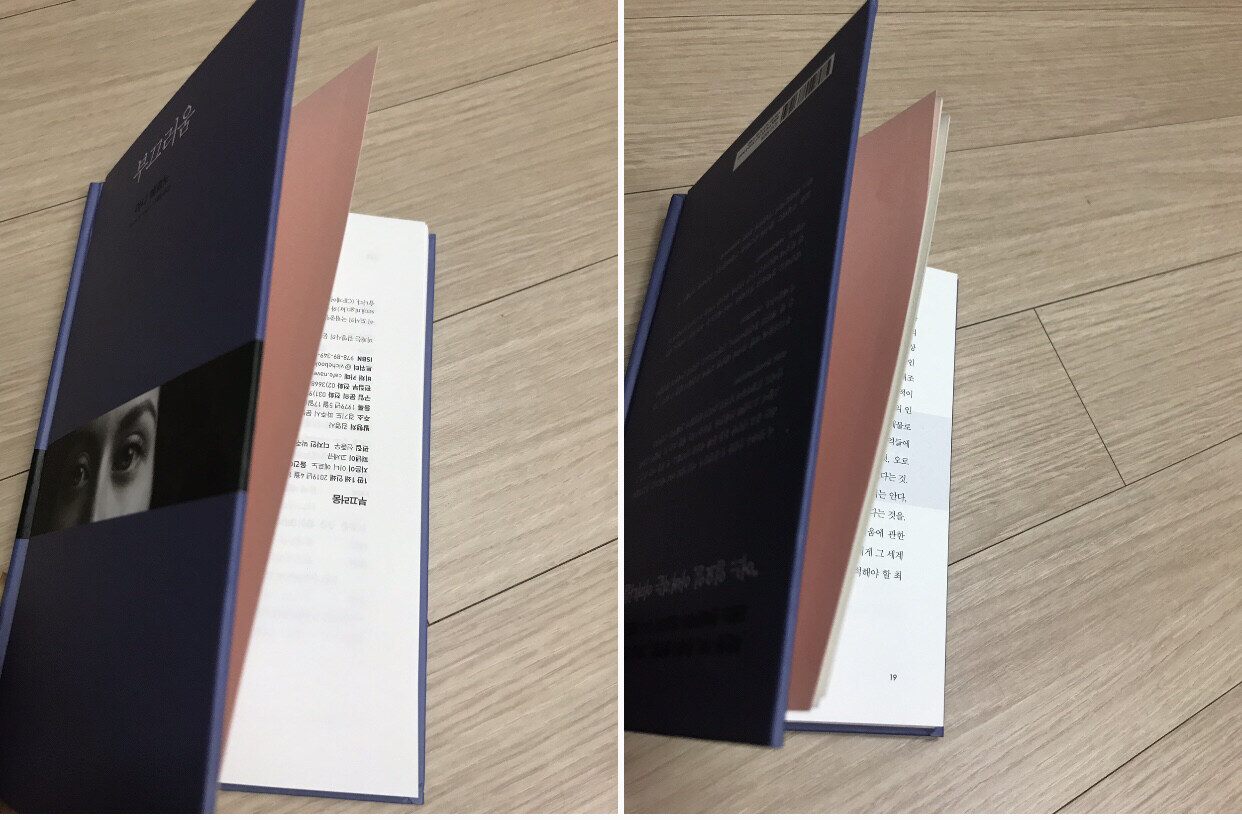

책은 매우 얇다. 영화 속 '대중'들의 불평처럼 너무 비쌉니다. 그리고 이런 상태라면 더더욱 그렇습니다.

책을 여니 판권부분이 거꾸로 보인다. 뒤집어서 펼쳐보았다. 표지가 거꾸로 제본되어있다. 나에겐 파본인데 친구는 "레어템"이라고 좋게 말해줬다. 제대로? 아니면 거꾸로? 들고 읽기 시작하는데 앞에 해설이 길게 (열한 쪽이지만 책 본문은 백십여쪽) 버티고 있다. 에르노의 이 '부끄러움'이 그녀의 작품 세계에서 어떤 의미를 갖는지 제대로 짚고 넘어가라고. 네. 본문 뒤엔 역자 후기가 열쪽이 더 남아있다. 프랑스에서는 에르노의 여러 작품들이 묶여서 나왔다고 했는데 차라리 한 호흡에 (무리겠지만) 읽을 수 있도록 우리도 한 권으로 만들었다면 좋았겠다. 매번 이런 식으로 앞뒤 해설과 설명, 그리고 (거꾸로 붙인) 양장 표지를 만나는 대신.

그녀의 부끄러움은 분명하고 공감하기 어렵지 않았다. 자신의 환경과 그 '수준' 그러니까 사회 계급에 부끄러움을 갖지 않는 열두 살 아이가 있을까. 가난하고 못배운, 억척스럽고 '부끄러움을 모르는' 부모를 가진 아이. 자신의 배경과 자신을 떼어놓지 않고 자신의 정체성에 불안한 아이. (나는 지금 이 나이에도 그런데) 그 부끄러움을 가만히 들여다보고 진열한다는 에르노의 글을 읽으면서 어쩔 수 없이 프루스트가 떠올랐다. 그의 과거는 에르노와 마찬가지로 '이미지'로 떠오르고 현재의 펜을 붙잡지만 더 아름답게 펼쳐진다. 하지만 농땡이치는 부르주와 사람들의 인간 관계 신경전과 겹겹이 놓인 문화적 레퍼런스 때문에 취하다 취하다 멀미가 났다. 프루스트의 인간들의 부끄러움은 아주 다른 성질의 것이다. 그래서 놓아두었고 나는 나만의 부끄러움? 을 조금 느끼고 있었다. 큰 아이의 군생활 동안 완독하겠다고 해놓고선! 애는 벌써 상병인데! 나는 아직 스완네 옆집에서 어정거리고 있었어!

쨌든,

에르노는 오십이 넘은 현재의 시선으로 담담하게 열두 살 아이의 환경과 경험을 기록한다. 볼드체의 구절들은 그녀의 부끄러움의 증거들이다. 덤덤하게 하지만 덮어두었던 것을 꺼내고, 발각되는 게 두려웠을 본질 (이라니 너무 거창하지만)을 마주한다. 나쁘지 않다. 열두 살의 에르노와 오십대의 에르노가 그 하나의 사건, 부끄러움의 집약체인 그 끔찍한 기억으로 서로 연결되었고 그 확인은 태연하게 독자 앞에 기술된다. 이런 태도는 이제 21세기에는 별로 놀랍지 않다. 말미의 보스니아 내전을 들며 말하는 '다른' 부끄러움의 설명은 이해가 되지 않지만 오오카 쇼헤이의 '모닥불'는 찾아 읽고싶다.