-

-

누가 누구를 먹나 ㅣ The Collection 4

알렉산드라 미지엘린스카 외 글.그림, 이지원 옮김 / 보림 / 2012년 10월

평점 :

무슨 선문답도 아니고 <누가 누구를 먹나>라니? 제목부터가 독자의 궁금증을 잔뜩 자극시킨다. 겉표지는 더 그렇다. 빨간 바탕에 뱀이 자기 꼬리를 물고 있는 장면은 빨리 책장을 넘기고 싶게 만든다.

<누가 누구를 먹나>책은 한 떨기의 꽃으로 시작하여 생명의 순환을 단순하지만 개성 있는 그림과 간결하지만 그 속에 철학이 느껴지는 문장으로 담아 내고 있다. 중간 중간에 코믹한(?) 장면도 넣어서 아이들에게 읽어 줄 때 수퍼남매 모두 그 부분을 읽을 때면 매번 웃었다. 생명은 유한하여 언젠가 죽는 게 당연한데 그 당연한 이치-죽음-를 이렇게 한 컷의 장면으로 유쾌하지만 명료하게 담아낸 작가의 내공에 박수를 보내고 싶다.

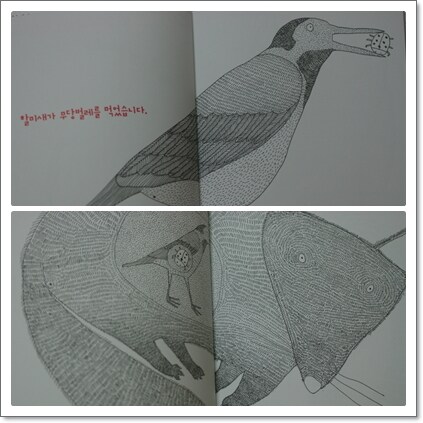

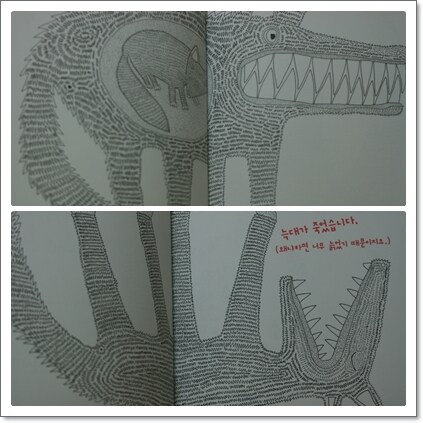

백문이 불여일견이라고 그림을 잠깐 소개하고자 한다. 그림은 가장 기본적인 펜으로만 그려져 있는데도 불구하고 높은 완성도가 느껴진다. 어쩌면 생명의 순환 더 극적으로 드러내기 위하여 작가는 일부러 가장 단순한 펜과 극도로 제한된 색만 사용한 것은 아닌가 생각되어진다.

지금 당장은 꽃이 진딧물에게, 진딧물이 무당벌레에게, 무당벌레가 할미새에게 잡아 먹힌 것 같아 보여도 조금만 시간이 흐르면 도대체 무엇이 무엇을 잡아 먹은 건지 알 수 없을 정도로 그 모든 것이 자연으로 돌아가 있고, 그리하여 다시 꽃은 피게 된다. 그렇다면 꽃이 진딧물에게 잡아먹힌 거라고 말할 수 있을까? 그 무섭다는 육식동물들도 죽게 되면, 미생물에 의하여 분해되고, 그들의 잔해는 거름이 되어 한 떨기의 꽃을 피어내는 데 쓰여진다. 이렇게 생각해 보면 먹고, 먹히는 그 모든 것들이 우리가 보지 못하고, 알지 못하는 거대한 흐름 안에 있다는 것을 깨닫게 된다. <마당을 나온 암탉>에서 잎싹이 어미 족제비에게 자신의 몸을 기꺼이 내어줄 수 있었던 것도 자신의 죽음이 끝이 아님을 알았기 때문 아니었을까!

꽃도, 진딧물도, 무당벌레도, 할미새도.... 그리고 사람도 모두가 언젠가는 죽는다. 그런데 죽는 것으로 끝나지 않고, 다시 순환하게 된다. 이런 자연의 순리 앞에 서면 지금 내가 아둥바둥 살고 있는 것에 조금은 초연해지는 것을 느낀다.