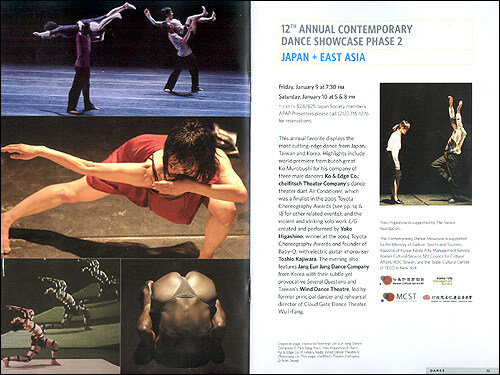

1) 2009년 1월 초, 공연을 하기 위해 짧은 일정으로 뉴욕에 다녀왔다. 앞으로 틈날 때마다 내가 작년에 수행했던 작곡과 연주 작업들을 정리하는 글쓰기를 시도해볼까 하는데, 그 시작으로 뉴욕 체류에 관한 짧은ㅡ아니, 솔직히 짧지 않은ㅡ일종의 '기행담(紀行談/奇行談)'을 올려본다. 이번 뉴욕행은, 재작년 예술의전당 토월극장에서 초연했던ㅡ그리고 얼마 전 2009년 2월 초 대학로 아르코 대극장에서 <육식주의자들>과 함께 다시 공연했던ㅡ<몇 개의 질문> 공연을 위해서였다. 공연은 뉴욕의 Japan Society(日本協會)ㅡ괴이한 노파심에서 말하자면, 부연설명을 하는 이 괄호의 안과 밖은 결코 뒤바뀐 것이 아닌데, 이를 굳이 밝히고 넘어가는 것은 두 언어 사이의 '번역'과 그 틈에 위치한 '괄호'라는 기이한 잉여 영역에 대해 언제나 필요 이상으로 과도하게 신경이 곤두서 있는 나의 지병 때문일 것이다ㅡ에서 APAP(Association of Performing Arts Presenters)가 주관하는 'Contemporary Dance Showcase Phase 2: Japan and East Asia' 프로그램의 일환으로 무대에 올려졌다. 2009년 1월의 뉴욕은, 나 같은 극단적 애연가에게는 극단적으로 불친절한 공간이기도 했지만(흡연이 가능한 실내 공간은 단 한 군데도 찾을 수 없었으므로), 연일 비나 눈이 함께 하는 소중한 시간이기도 했다(축축하고 차가운 도시의 공기 속에서, 그 거리에서, '빠직' 소리를 내며 타들어가는 담배의 음악 또는 소음, 결국 담배에서 시작되어 담배로 끝나는 한 이야기의 α와 ω). 도시의 이미지, 그 여정의 발자국은 내 안에서 일종의 '사유의 악보'를 그려낸다(그러고 보면 나는 언제나 이 치가 떨리는 '모더니즘적 랑만주의'에 동시에 매료되는 것). 음들의 배치를 시각화하여 보여주는 한 장의 악보처럼, 뉴욕이란 도시는 내게 기호들의 배치를 시각화해주는 하나의 지도였다(어쩌면 앙리 미쇼(Henri Michaux)의 시어(詩語)를 차용해 '일본'이라는 나라를 또 하나의 '가라바뉴(Garabagne)'로 설정했던 롤랑 바르트(Roland Barthes)의 뒤를 따라, 나는 '뉴욕'이라는 도시를 기호들의 악보로 펼쳐보고자 하는 것인지도 모른다). 이 지도는 말하자면 축척이 1:1인 그런 지도, 그런 기호, 그런 악보인 것. 그러므로 나는 어떤 '글'이나 '생각'을 공유하고 싶다기보다는 어떤 '소리'나 '음악'을 함께 듣고 싶은 것, 그뿐이다.

▷ 뉴욕 일본협회(日本協會, Japan Society)의 전경. 설립된 지 100년이 넘었다. [사진: 람혼]

2) 나는 슬며시 저 괄호의 안과 밖을, 그 주(主)와 종(從)을 바꾼다. 뉴욕의 일본협회(日本協會, Japan Society)는 1907년에 설립되어 현재까지 100년이 넘는 역사를 자랑하고 있다(지금의 건물은 1971년에 지어졌다). 특히나 이번 공연에서는 그 일정과 구성상 일본의 젊은 예술가들(연출가, 음악가, 안무가 등)과 만날 기회가 많았는데, 뉴욕 한복판에 그들이 자신의 작품을 펼칠 수 있는 이러한 공간이 존재한다는 사실 자체가 내게는 참으로 부럽게 느껴졌다(아마도 이러한 부러움은 내가 '국가'라는 형태에 관해 유일하게 긍정적으로 생각하게 되는 감정의 형식일 텐데, 나와 같은 '비정규직 예술 노동자'에게야말로 정작 '국가적' 지원이 절실히 필요한 것이 아닌가 하는, 엄살 아닌 엄살, 농 아닌 농을 부려볼작시면, 소위 자칭 '문화관계자'들이여, 그 볼품없이 작은 눈을 좀 떠주거나 아예 눈을 감아버릴지어다). 이는 일본에 대한 내 착종된 감정과도 직간접적으로 관계되는 것이라 아니 할 수 없는데, 나의 이러한 지극히 '근대적인' 열등의식은 뉴욕이라는 도시 속에서 더욱 강렬하게, 이른바 '세계[예술]의 중심'이라고 하는, 공간에 대한 어떤 이데올로기적 규정성 속에서 더욱 예리하게, 나에게 하나의 '과제'를 오롯이 환기시켜 주고 있었다. 이러한 '근/현대'는 언제나 내게 '동시대적(contemporain)'이라기보다는 오히려 '반시대적/시대착오적(intempestif/anachronique)'으로 느껴지는 어떤 것이다. 뉴욕의 한국문화원 직원들과 함께 한 자리에서 들은 이야기이지만, 한국문화원도 올해 뉴욕에 극장을 건립할 계획을 갖고 있다고 하니 한 번 기대를 걸어볼 일인데, 이러한 '계획'을 듣고 내가 느끼고 품게 되는 어떤 '기대'란, 그 기대감과 희망감의 정체와 실체란, 도대체 어디서 기인하는 것인가 하는 물음에 생각이 가닿게 되면, 나는 또 다시 저 중심[主]과 주변[從]을 둘러싼 모든 담론적 물음과 대답들에 대한 강박적인 사유를 거의 자동적으로 작동시키게 되는 것이다. 이러한 강박적 사유란 내게 일종의 '불수의근(不隨意筋)'과도 같은 형태로 이미 '내재화'되어 있는 것, 이것이 바로 내 안의 가장 큰 공포이자 가장 큰 추동력이랄 수밖에.

▷ 전혀 귀엽지 않게, 귀여운 척 해보기(photograph as a self-portrait). [사진: 한승훈]

3) 공포와 추동력은 공히 어떤 '높이'를 갖는다. 나는 천장이 높은 공간을 무척이나 좋아하지만, 지금껏 살아오면서 그런 공간을 '생활공간'으로 삼을 수 있는 기회는 거의 전무하다시피했다. 사진 찍는/찍히는 행위를 아끼고 즐기는 나로서는 언제나 한 장의 사진 안에 담을 수 있는 공간의 형태와 그 비율에 민감할 수밖에 없는데, 천장의 높이가 주는 공간감은ㅡ그것이 나를 둘러싼 환경(milieu) 또는 생활세계(Lebenswelt)에 밀접하게 접속된 것이 아니라는 바로 그 이유 때문에ㅡ하나의 사진이 지니게 될 지극히 '정치적/미학적' 의미의 기저를 이룰 수밖에 없다. 왜 그런가? 사실 '자화상'으로서의 사진은 언제나 이른바 '공간의 정치'가 작동하는 가장 '내밀한' 장소이기도 하기 때문이다. 이 한 장의 사진 안에서, 나의 파르라니 동그란 머리와, 그 머리 위로 역시나 동그랗게 매달려 있는 세련된 조명 사이에서, 저 천장이 만들어내는 어떤 '공간감'은, 내가 어디에 있는지를 알려주는 사실의 전달이 아니라, 내가 어디에 있다는 것을 알려주고자 하는 한 의지의 표현으로 기능한다. 나는 뉴욕에 있다는/있었다는 하나의 사실은, '사실'이기 이전에 하나의 '의지', '묘사'이기 이전에 하나의 '표현'인 것. 따라서 바로 이러한 맥락에서, 이른바 '인증샷'이라는 신조어가 수행하는 부정적 비하의 호명은, 사진 이미지가 지닐 수밖에 없는 가장 '정치적인'ㅡ따라서 바로 그러한 의미에서 가장 '미학적인'ㅡ성격에 대한 규정에 다름 아니다. 나는 나의 정체성(identité)을, 곧 내가 나라고 말하는 동질성(homogénéité)을, 내가 아닌 다른 모든 것들의 이질성(hétérogénéité)으로, 세우고, 무너뜨리고, 다시 세운다.

▷ 9.11 이후: 세계무역센터가 있던 자리에서는 공사가 한창이었다. [사진: 람혼]

4) 붕괴와 재건의 양면(兩面): 하루는, 현재 재건 공사가 한창인, 과거 세계무역센터가 있던 자리 주변을 한 바퀴 돌았다. 강한 바람이 불었고, 비까지 흩날리고 있었다. 이 가장 '초현실적인' 장소와 풍경 앞에서, 그 주위를 한 바퀴 돈다고 하는 저 원환적인ㅡ하지만 동시에 일회적일 수밖에 없는, 따라서 원환적이긴 하지만 결코 순환적일 수는 없는ㅡ행위는, 내게 그만큼의 '초현실적' 의무감이라는 형식으로 다가오고 있었다. 건축과 재건의 욕망이라는 전경은 동시에 언제나 파괴와 해체라는 배경을 껴안고 있었다. 마천루의 형식과 외양은 내게 조마조마한, 오금이 저릴 듯한 불안을 안겨준다. 하늘 높이 치솟은 웅대함과 위압감 자체가 불안의 원인이 된다기보다는, 그 높이가 전제하고 포함하고 있는 '위치 에너지', 그 에너지가 지니고 있는 '붕괴의 잠재력'이 새삼 너무나 커다란 무게로 내게 다가왔기 때문이다(나는 이쯤에서 나와 동갑내기인 뉴욕의 소설가 조너선 사프란 포어(Jonathan Safran Foer)가 쓴 소설 『엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운(Extremely Loud & Incredibly Close)』의 몇 장면들을 떠올린다). '테러'라는 이름만을 남긴 어떤 무화와 붕괴의 '유명론적' 풍경이 무시무시한 만큼이나, 꼭 그만큼, 이 거대한 재건의 몸짓은 그 자체로 내게 하나의 '실재론적' 공포로 다가왔다. 새로운 건축물은 다시 하늘에 닿을 것이고, 그렇게 신전(神殿)은 다시 세워질 것이었다(그리고 그 위대한 '높이(le haut)'는, 처음에는 움푹하게 패인 지반을 다지고 또 저미는 저 '낮음(le bas)'을 환기시킬 것이고, 그리하여 그 다음으로 저 아래에서 시커멓게 입을 벌리고 있을 어떤 '비천함(le bas/l'abject)'을ㅡ롤랑 바르트의 말을 차용하자면, 저 이분법의 바깥에 있는 '제3항(le troisième terme)'을ㅡ, 언제나 다시금 어렵게 환기시킬 것이었다). 현대의 피라미드들, 그 신정체제(神政體制)의 건축물 숲 사이를 산책하기, 혹은, 건축의 에로스 안에서 붕괴의 타나토스를 한껏 향유하기. 그것도 아니라면, 넘치는 생의 에너지를 자신도 모르게 운반하며 걷고 있는 뉴욕 시민들의 이 활기찬 육체 사이로, 저 횡단보도 너머에, 흐릿하지만 굳건히, 혼자 꼼짝하지 않고 서 있는, 한 마리 사신(死神)을 응시하기.

▷ 피에로는 날 보고 웃지. [사진: 람혼]

5) 그 사신의 서식지(棲息地)는 어디인가? 센트럴파크(Central Park)의 한 구석에 있었던, 세상으로부터 잊혀진 듯한 인상의 회전목마 하나. 벽에 장식된 피에로의 형상이 나를 보고 웃고 있었다. 사신의 얼굴은 의외로 그렇게 슬픈 마음이 일 정도로 익살스러웠다. 말[馬/言]들이 움직이기 전, 나는 가까스로 그 사신의 얼굴을 포착할 수 있었다, 그렇게 포착했다고 착각할 수 있었다. 바로 이 '착각'의 궤적이 내 사유-악보의 첫 번째 성부를 이룰 것이다. 사신마저도 [비]웃고 갈 저 피에로와 함께, 머리에 꽃을.

사유-악보, 첫 번째 성부: 회전목마의 은밀한 매력, 부르주아는 아닐지라도

▷ 회전목마의 은밀한 매력, 그리고 어쩌면, 또한 마력(魔力/馬力). 벌어진 말들의 입, 나는 그 입을 무서워한다, 가지런하게 배열된 하얀 이빨과, 그 안으로 보이는 벌건 속살이, 나는 무섭다. 아주 낮은 목소리로 끔찍한 말을 내뱉을 것만 같은 말들의 그 빨간 혀가, 나는 무섭다. 그 말들이, 결코 살아 있는 것이 아니기에, 그럼에도 불구하고 마치 살아 있는 듯, 살아 있는 시간 동안만을, 살아서 움직이고 꿈틀거리기에, 나는 언제나 '말'을ㅡ그리고 또한 '말'을ㅡ가장 무서워한다(이 말의 반복과 차이를 감지할 모든 이들에게). '신체 없는 기관(organe[s] sans corps)'이 주는 공포와 매력의 혼재(아마도 이 '역전된' 철학적 용어를 곁에 가까이 두고자 하는 이들은 가장 먼저 조르주 바타이유(Georges Bataille)의 「입(La bouche)」과 「엄지발가락(Le gros orteil)」을 읽어야 할 것이다). [사진: 람혼]

▷ 돌아가는 회전목마 '바깥'의 풍경, 그 돌아가는 풍경의 한 프레임. 결코 되튕겨져 나갈 정도로 빠른 속도가 아니지만, 나는 이 현기증 나는 느림 속에서, 그만큼의 저속(低速/低俗)으로, 다른 공간을 향해, 그 공간의 어둠 속으로 사라진다, 사라져버리고 되튕겨질 위협을 느끼면서, 그렇게 조심스럽게 시선을 '바깥'으로[만] 돌린다. 나는, 나의 자전(自轉/自傳/字典)을, 세상의 공전(公轉/空轉)으로, 치환한다. 바깥으로는 회색빛 하늘을 투영하는 창문들이 나 있고, 천장의 빨간 기둥에는 아기자기한 전구들이 밝게 켜져 있지만, 안은, 내부는, 저 깊은 속은, 어둡고, 캄캄하다. 그 안에서, 그 사이에서, 나는 돌고 있다, 튕겨나가 확장되어 사라질 원심력과 구겨지며 축소되어 사라질 구심력의 사이, 그 어느 안에서. [사진: 람혼]

▷ 영롱하게 동요하는 영상들, 희미하게 흔들리는 말[馬/言]들. 사진은 가끔, 추상과 구상의 경계를 무너뜨리는, 색과 형태의 경계를 즐기게 하는, 우연의 선물을 선사한다. 안무가/무용가 이소영과 함께 단 둘만 탔던 회전목마가 멈추자, 그 아무도 없는 텅 빈 세상 같았던 회전목마 안으로, 이번에는 조그만 아이들이 잔뜩 들이닥친다. 그 아이들이 채우게 될 다음 번의 회전무대에서, 그들은 또 무엇을 보고 무엇을 생각하며 무엇을 담아가게 될까 하는 물음을 떠올리자, 문득 웃음이 나왔다. 나는 아이들을 별로 좋아하지 않지만, 그것은 내가 여전히 하나의 아이로 남아 있기 때문이 아닐까 생각해본다. 귀엽고 사랑스러운 아이로 남아 있다면야 더 없이 반가운 일이겠지만, 못되고 신경질이 잔뜩 난, 뾰로통해진 얄미운 아이로 남아 있다는 것이 문제라면 문제랄까. 나는 저 아이들을 질투하고 있었던 것. 회전목마에서 내려 흘깃 뒤를 돌아다본 나는, 그 아이들을 부러워 하고 있었던 것이다, 그 아이들을 바라보는, 또 다른 아이의 아련한 마음으로. 구상과 추상의 경계를 무너뜨리는 사진의 '실수' 혹은 '농간'은, 사실 촉촉히 젖은 어떤 시선 앞에 펼쳐진 하나의 희뿌연 환영이다. [사진: 람혼]

▷ 센트럴파크의 을씨년스러운 풍경. 한적한 도시 공원의 한 풍경을 공포영화의 한 장면으로 바꿔 보여주는 나의 '심리적' 촬영술은, 사실 벌건 대낮에도 저 전기 남포[lamp]에 등불 하나 밝히고 싶은 내 마음의 발로이다, 오히려, 역으로. 내가 가진 건 주머니 속 동전 몇 개뿐이라는 말에, 그 동전들은 자신에게 백만 달러와도 같은 가치를 지녔다는 말을 남기고, 그 동전들을 받아간 한 노숙자[homeless]를 떠올린다(심지어 이 자선(自選) 아닌 자선(慈善)의 행위는 뉴욕 버스 옆구리에 붙은 광고판으로도 '광고'되고 '장려'되고 있었으니, 내가 '노숙자(露宿者)'라는 단어 뒤에 굳이 'homeless'라는 영어를 따로 병기하는 이유는, 첫째, 한 사람이 살고 먹고 자는 곳을 일종의 긍정어법으로 표현하는 '노숙자'라는 단어와, 반대로 그가 살고 먹고 자는 곳의 부재를 표현하는 일종의 부정어법인 'homeless' 사이의 어떤 틈과 괴리에 주목하기 위함이고, 둘째, 왜 '노숙자'라는 단어를 구성하는 한자는 '路宿者'가 아니라 '露宿者'일 수밖에 없는가 하는 '랑만적으로' 슬픈 질문을 묻기 위함이다, 어떤 이가 법 없이도 살 사람이라고 말하는 '문법' 뒤에 감춰진 '법'의 어떤 필연적 확고함, 그리고 이슬만 먹고 살 수는 없다고 말하는 '문법' 뒤에 몸을 숨긴 자본주의의 어떤 '초연한' 잔인성). 무엇이 10 센트이고 무엇이 5 센트인지를 구분하는 데에 나는 일주일의 시간을 소비했다. 뉴욕을 떠나며 공항 안으로 걸어들어갔을 때에야 비로소 내게는 그 동전들이 서로 다른 것으로 구분되기 시작했다(면세점에서 자유의여신상 모조품을 하나 사는 나를 위해 남은 동전들을 모두 계산해 주었던 한 친절한 흑인 할머니에게 이러한 '구분'의 방법이란 아마도 숨을 쉬는 일처럼 자연스러운 것일 테지만, 그리고 저 노숙자에게 10센트와 5센트의 차이란 마치 10만 달러와 5만 달러의 차이처럼 큰 것일 테지만). 하지만 그 시점에서야 비로소 도래한 이 '구분짓기'의 가능성은 이미 내게는 전혀 소용없고 쓸데없는 것, 곧 '불가능성'의 다른 이름에 다름 아니었다. 아마도 진정한 '공포영화'란 이러한 가능성과 불가능성 사이를 왕복하는 장면들의 연속에 붙여진 이름은 아니겠는가. [사진: 람혼]

▷ 카네기홀(Carnegie Hall) 앞에서. 쿠르탁과 리게티 음악 공연 포스터. [사진: 람혼]

6) 센트럴파크에 당도하기 전, 나는 카네기 홀 앞에서 죄르지 쿠르탁(György Kurtág)과 죄르지 리게티(György Ligeti)의 음악 공연 포스터를 목격하고 말았다. 공연 날짜는 내가 뉴욕을 떠나는 날로부터 대략 10일 뒤. 실로 안타까운 마음을 뒤로 한 채 지나칠 수밖에 없었지만, 오히려 그 아쉬움을 잔뜩 담아 사진 한 장을 찍어두었다. 그런데 공연 프로그램에는 내가 이제까지 한 번도 실연(實演)으로 들은 적이 없는 리게티 말년의 곡 <피리, 북, 깽깽이로(Síppal, dobbal, nádihegedűvel)>가 포함되어 있는 것이 아닌가. 따라서 당연하게도 아쉬움과 안타까움은 두 배가 되고 열 배가 되고 백 배가 될 수밖에. 이 곡은 개인적으로ㅡ아르놀트 쇤베르크(Arnold Schönberg)의 <달의 피에로(Pierrot lunaire)> 이후ㅡ인성(人聲)과 실내악 구성의 악기들을 위해 작곡된 최고의 곡들 중 하나가 아닐까 하는 생각을 품고 있는 작품인데(일전에 사석에서 작곡가 최우정 선생과도 잠시 리게티와 이 곡에 대해 함께 이야기를 나눴던 일이 있었는데, 이름이 비슷한ㅡ실제로 이름에 쓰인 한자까지도 똑같은ㅡ우리 두 사람이 한 작곡가에 대한 애호와 경배에 있어서도 비슷한 정도의 강도(强度)를 보인다는 사실이 참으로 신기하고 소중하게 느껴졌던 기억이 난다), 언제가 될지는 모르겠지만 이 곡을 꼭 한 번 직접 실연으로 들을 날이 오기를 고대한다. 2007년 3월 예술의전당에서 있었던 리게티 추모 연주회, 그때 처음으로 직접 실연으로 들을 수 있었던 두 곡이 여전히 뇌리에 깊게 남아 있다: <Atmosphères>와 <Violin Concerto>. 전자의 곡이 주는 음향적 효과를 몸소 콘서트홀 안에서 겪게 되는 경이로운 경험과는 별개로, 그날 후자의 곡에서 바이올리니스트 강혜선이 들려주고 보여준 연주를 나는 여전히 짜릿하고 설레는 마음으로 기억한다. 그러나 또한 그 짜릿함과 설렘의 감정은 내게 어떤 '채무감'으로 남아 있는 일종의 부채이기도 하다. 기억의 변제와 경험의 상환으로 가득 채워진/채워질, 한 인생의 재구성/재건축, 지저분하게 적어 내려갔던 것과 마찬가지로, 또한 지저분하게 찢거나 지워나갈, 오선지 한 장.

▷ 일본협회 극장 분장실: 이른바 '셀카'를 찍는 람혼, 그리고 무용가 한승훈과 최진한. [사진: 람혼]

7) 무대 뒤편 어둠 속에서 느끼는 팽팽하면서도 느슨한 긴장감은 씁쓸하면서도 짜릿한 담즙과도 같다. 그것은 피할 수 없는, 일종의 '필요악'이다. 그것을 즐기기란 오히려 쉬운 일이다, 하지만 그것과 함께 하기는 어렵다, 함께 하는 듯 피해가기는 쉽다, 하지만 피해가듯 함께 하기란 더욱 어렵다. 이 사전(事前/史前) 과정 안에 공연이라는 경험 자체의 요체가 숨어 있는 듯이 느껴졌던 게 한두 번이 아니다. 그렇게 보면 내게 친숙하면서도 언제나 낯설 수밖에 없는 저 사신의 자리와 존재감이란 것의 정체가 조금이나마 명백해진다, 그 존재감은 일종의 부재(不在)로서 명백해진다, 웃기지 않은가, 그래서 아마도 이 웃음이란 무엇보다 가장 무겁기에 또한 가장 가벼운 웃음, 가장 커다랗게 터지기에 가장 부정적이고 음울할 수밖에 없는 웃음일 것이다. 사진기 앞에서 터질 듯 말 듯, 그렇게 살며시 머리를 들이미는 이 웃음 속에는, 이 핏기 없는 웃음 속에는, 이미 하나의 '죽음'이 온전한 형태로 존재하고 있을 것이었다. 그러니, 어쩔 수 없지 않은가, 천진하고 해맑게, 최대한 웃을 수밖에. 나와 이 죽음을 공유하고 있는 모든 사람들을 향해, 그러니까, 다시 말하자면, 언제나 찰나와 순간으로밖에는 포착할 수 없을, 하나의 연속성(continuité)을 향해. 무언가를 '향해' 행해지는 '항해', 나는 언제나 파도에 흔들리는 배 위에 있는 것이지만, 나는 나를 온전히 집어삼킬 저 바다의 깊이를 알지 못한다.

▷ 일본협회의 로비와 도서관. [사진: 람혼]

8) 바다를 건너는 배 위의 한 풍경: 열려 있는 공간은 소환하며, 숨겨져 있는 공간은 유혹한다. 개방된 공간은 그곳으로 사람들을 모으고 불러들이며, 은폐된 공간은 접근을 거부하면서도 동시에 교접을 종용한다. 저 도서관 속, 마치 이빨처럼 가지런히 꽂혀 있는 책들이, 나를 무섭게 매혹시킨다, 마치 세이렌의 노래처럼. 나는 로비와 지하를 오르락내리락하면서도, 마치 마스트에 몸을 묶는 마음으로, 그렇게 시선의 강탈을 허락하고 있었다, 그렇게 몸을 단단히 묶고서, 그렇게 묶고 나서야, 나는 나의 귀만을ㅡ눈이 아니라ㅡ살짝 열 수 있었다, 비겁하면서도 나른했다. 미국인들은 이 일본협회의 지하, 도요타 어학 센터에서 일본어를 배우고 일본어로 인쇄된 책들을 읽을 것이다. 그리고 그들이 읽고 쓰고 배우는 일본어는, 내가 읽고 쓰고 배우는 일본어와는 전혀 다를 것이다. 바다가 지닌 어두운 매력, 바다를 건너게 하는 이 무서운 마력이란 바로 이러한 차이, 이러한 틈에서 온다. '입구(入口)'는 언제나 시커멓게 벌어진 하나의 '입'이다. 흥미롭지 않은가, '입(入)'은 한자이고, '입[口]'은 한글이라는 이 우연적이면서도 동시에 필연적인 하나의 사실이, 이 마력적인 결합이, 무섭지 않은가.

▷ 아직 열리지 않은, 어둠 속의 나의 무대, 나의 악기들. [사진: 람혼]

▷ 텅 빈 객석 속에 서다. [사진: 한승훈]

9) 텅 빈 무대 뒤편과 텅 빈 객석, 한쪽은 나만이 채울 [수 있을] 것이며, 다른 한쪽은 관객들만이 채울 [수 있을] 것이다. 반대로, 나 혼자만이 채울 수 있는 객석의 크기는 어느 정도일까, 혹은, 관객들이 밝힐 수 있는 무대 뒤편 어둠의 조도(照度)는 어느 정도일까, 문득, 텅 빈 객석에 서 있는 내 모습을 보면서, 지금 이 순간, 오로지 어떤 '잠재성'으로만 존재하는, 접혀진 의자들, 펼쳐져서 누군가 앉기를 기다리고 있을, 저 의자들을 보면서, 그런 생각, 그런 물음들을 떠올렸다. '예술'이라는 이름으로 행해지는 이 모든 몸짓들 속에서, 나는 언제나 묻게 된다, 왜 대답할 수 없는 걸까, 하고, 왜 언제나 나는, 물음으로밖에는 대답할 수 없는 걸까, 하고. 물음 안에 이미 답을 포함시키고 구겨넣기, 아니, 오히려 물음 안에서 답할 수 없음을 고백하기. 여기서 나는, 뱀이 뱀의 꼬리를 무는, 마음속에 깊이 각인된 한 자락의 이미지를 떠올린다, 그래서 이 물음과 대답의 연속된 고리가 헛되고 헛되며 헛된 하나의 '연금술'일 수밖에 없음을, 또한 떠올린다, 그렇게 연금술(alchemy)은 결국 또한 하나의 화학(chemistry) 작용임을 떠올리고, 그래서 또한 고개를 주억거린다, 마치 알겠다는 듯이, 사실 내 고개는 모르겠다고, 도리도리 가로짓는 어떤 부정과 부인을 목표로 했으나, 내 머리를 아래로 끌어당기는 저 중력은, 언제나처럼, 이토록 완강하다.

▷ 두 종류의 일본협회 2009년 시즌 공연 팸플릿(위)과 그 속(아래).

10) 이번 공연은 한 번의 휴식 시간(intermission)을 사이에 두고 모두 다섯 팀의 작품을 연속적으로 무대에 올리는 형식으로 진행되었다(1월 9일(금)과 10일(토) 이틀 동안 총 3회의 공연이 이루어졌다). 내가 속해 있는 작품 <몇 개의 질문>을 제외하자면, 내게는 개인적으로 두 개의 공연이 가장 인상적이었는데, <몇 개의 질문> 바로 직전과 직후에 무대에 올랐던 두 개의 작품, 곧 한 안무가와 한 음악가의 협업인 <E/G>, 그리고 극단 chelfitsch의 '무용-연극' <Air Conditioner>가 바로 그것이다:

▷ 히가시노 요코(Higashino Yoko)와 가지와라 도시오(Kajiwara Toshio)의 협업 <E/G>: 이 작품은 스피커가 찢어질 듯한 굉음으로 시작한다(아마 많은 관객들이 처음부터 이 소리에 많이 놀라거나 조금은 짜증이 났을 수도 있겠다). 작품 자체가 크게 나의 주목을 끌었다기보다는, 믹싱의 기법을 이용한 '즉흥성'의 음악, 그리고 음악가 자신을 무대 위의 '언어' 안에 포함시키는 연출의 문법이 개인적으로 사뭇 인상적인 공연이었다. 음악가 가지와라 도시오(梶原敏夫) 씨와는 무대 뒤에서 여러 번 같이 이야기를 나눌 기회가 있었는데, 그 스스로가 즉흥 기타리스트이기도 한 이유로 해서 언젠가 함께 협업을 해보자는 약속을 했다(언제가 될지는 모르겠지만, 이 약속이 빠른 시일 안에 이루어지길 희망해본다). 언젠가부터 개인적으로 두 대의 기타가 연주하는 즉흥 음악에 춤을 올려놓고 싶은 '단순한' 욕망 하나가 생겼다. 그 작업을 가지와라 씨와 함께 해볼 날을 기대한다. [사진: japansociety.org]

▷ 장은정 안무, 이소영, 이윤정, 최진한, 한승훈 출연, 최정우 작곡 및 연주, <몇 개의 질문(Several Questions)>: 이 작품은 올해 2월 초 내가 대본을 쓰고 작곡한 <육식주의자들> 공연에서 재공연된 바도 있고, 일전에 공연 영상을 한 번 올렸던 적도 있다(http://blog.naver.com/sinthome/40044551630). 개인적으로ㅡ<휘어진 시간>(정영두 안무), <I'm All Ears>(이소영 안무)와 함께ㅡ최근 몇 년 동안의 작업들 중 작곡의 측면에서 애착이 상당히 많이 가는 작품의 하나인데, 음악적으로는 일단 거의 철저하리만치 조성(tonality)에 기초한 내 나름의 '굴절된' 로맨티시즘을, 그리고 파편들(fragments)로 이루어진 여러 악구들의 병치를 통해 일종의 '조각난' 총체성을 그려보고자 했다(그러고 보면, 음악은 자주 '회화'의 은유를 취하곤 하는데, 현재의 나는 또 그때와는 조금 더 멀리 떨어져 와 있는 듯한 느낌이 든다). 지금에 와서 더욱 강하게 느낄 수 있는 것이지만, 내게 이 공연은 또한 내가 무용수들과 한 공간 속에, 하나의 시간 안에 존재한다는 느낌을 진하게 주는 공연이기도 하다(바로 이 사람들과 함께였기에 가능했던 작업이라는 의미에서). 개인적으로 내게는, 작지만 단단한 발판, 혹은 소중한 지지대와도 같은 작품. [사진: japansociety.org]

▷ 오카다 도시키(Okada Toshiki) 연출, chelfitsch 극단의 작품 <Air Conditioner>: 이번 뉴욕 공연에서 함께 했던 작품들 중 단연코 나를 가장 매료시킨 공연이었다. 사무실 안에서 가동되는 에어컨과 그 온도를 주제로 남자 사원과 여자 사원이 서로 끝도 없이 겉도는 대화를 나눈다. 같은 대화가 반복되는 와중에 그 반복의 리듬을 확장하거나 간섭하고 때로는 분쇄하는 분절들이 곳곳에서 등장한다. 대화 중에 계속되는 어색하고 생경한 몸짓들은, 그 자체로 그들의 대화가 지닌 [존재하지 않는] 서사 구조와는 전혀 어울리지 않는 낯선 움직임들로 돌출된다. '현대인의 고독과 소통의 부재'를 '표현'했다고 가장 단정적으로 '유쾌하게'ㅡ그리고 또한 가장 '교과서적으로' 불쾌하게ㅡ요약하고 싶은 충동을 불러일으키는 이 작품은, 그것이 이러한 유쾌와 불쾌의 공존과 둘 사이의 틈을 문제삼는다는 바로 그 지점에서, 내게는 지극히 '미학적'이고 '정치적'인 것으로 느껴졌다(그러므로 이러한 '쾌(快)'의 문제는 언제나 정치적인 문제였다). 이 작품을 연출한 오카다 도시키(岡田利規) 씨의 '연극적/무용적' 강조점이 아마도 이러한 대사와 움직임 사이, 언어와 몸짓 사이, 감정과 표현 사이의 어떤 '틈 벌리기' 작업, 어떤 '낯설게 하기' 작업에 있다는 인상을 받았는데, 내게는 이 작품이, 연극적인 것(le théâtral)을 문제 삼는다는 넓은 의미에서의 '부조리극'과, 움직임의 의미와 무의미에 걸쳐 있는 '현대무용' 사이에서, 어떤 흥미로운 접점을 찾아낸 듯, 매우 유쾌하면서도 지극히 우울한 작품으로 느껴졌던 것. 이러한 '접점'을 어떻게 사유해야 하는가, 그리고ㅡ단순히 무대와 관객 사이의 '거리'뿐만 아니라 장르들 사이의 '거리'라는 의미에서ㅡ이러한 접점 자체를 가능케 하는 조건인 '거리'를 어떻게 사유해야 하는가 하는 문제는ㅡ최근 랑시에르(Rancière)의 『해방된 관객(Le spectateur émancipé)』(2008)을 '가벼운 마음으로' 흥미롭게 읽은 나에게는 특히나ㅡ새삼 매우 의미심장한 것으로 다가온다. 문득, 오카다 씨가 연출한 작업들을 좀 더 보고 싶은 마음이 생겼다. [사진: japansociety.org]

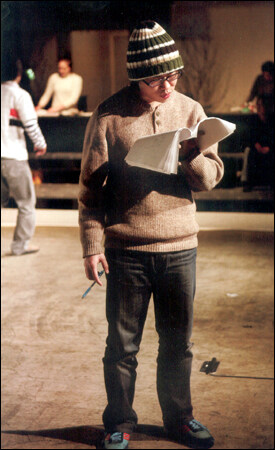

▷ 대본을 들여다보고 있는 오카다 도시키 씨의 모습. 그의 작품이 너무 재미있고 흥미로워서 오카다 씨와는 이런저런 이야기를 많이 나누게 되었는데, 그 이전에 그가 한국의 백남준 아트센터에서 공연을 올린 적이 있었다는 사실은 전혀 모르고 있었다. 김남수 선생을 아냐는 물음과 대답에 서로 반갑게 웃었다(세상은 무척 넓은 것 같으면서도 참 좁다). 백남준 아트센터에서 했던 공연 <3월의 5일>은 우리 공연이 있은 후 같은 일본협회 극장에서 다시 상연되기로 예정되어 있었는데, 그 작품을 관극하고 오지 못한 것이 개인적으로 못내 아쉬운 부분이다(역시 공연은, 볼 수 있을 때, 눈을 크게 뜨고 잘 찾아다니면서 봐야 한다는, 불변의 진리, 다시금 확인하며, 내 게으른 몸에 채찍을 가한다, 찰싹!).

▷ 『타임 아웃(Time Out)』 뉴욕판에 실린 <몇 개의 질문> 공연 소개. 이 잡지는 이소영과 최진한의 저 익살스러운 모습에 주목하여 그 장면의 이미지를 도드라지게 싣고 있었는데, 이러한 이미지의 선택에 내포된 어떤 기호(嗜好/記號)의 작동 방식을 고찰해보는 일은 그 자체로 흥미롭다. 우리는 하나의 이미지 안에서, 그리고 그 이미지를 선택하는 하나의 행위 안에서, 어떤 특정한 '미학적' 이데올로기를 읽어낼 수 있기 때문이다(이러한 '이데올로기'는, 한 잡지 안에서 텍스트와 이미지를 어떻게 편집하는가 하는 가장 기술적이고 실제적인 요소로부터, 어떤 매체가 한 작품 안에서 특정한 측면과 장면들을 어떻게 선택하고 기억하는가 하는 가장 예술적이고 미학적인 요소까지를, 모두 포괄한다). 파편으로 남아 있는 기억들은, 말 그대로, 서로 다르게 기록될 수 있으며, 또한 그렇게 기록되기에.

사유-악보, 두 번째 성부: '일본적인 것'이란 무엇인가, 라는 진부하고 오래된 물음

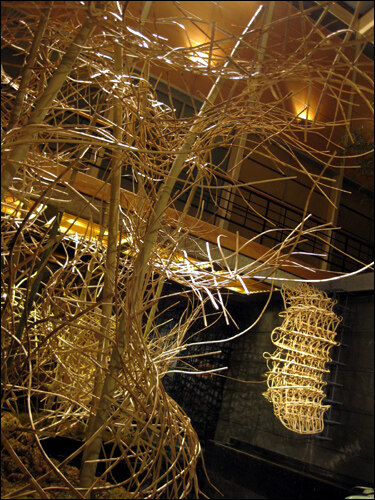

▷ 일본협회 로비에 마련된 '정원'의 모습: 우리의 공연과 같은 시기에 일본협회 전시장에서 열리고 있던 'New Bamboo'전(展)은 로비에서부터 이러한 형태로 형상화되고 압축/확장되어 여유로우면서도 위압적인 모습으로 방문자들을 맞이하고 있었다. 이 '일본식 정원'의 '동시대적' 형태가 내게 선사하고 있는 어떤 '기괴한 친숙함'은, 아마도 내가 평생 해결해야 할 어떤 '채무감'의 부분적 전신(全身/前身/轉身)일 것이다. 어쩌면 누군가는 이 안에서 '정중동(靜中動)'의 세계를 엿볼 수도 있었을 것이고, 또 누군가는 '바쇼적(芭蕉的)' 세계의 일단을 맛볼 수도 있었을 것이며, 또 어떤 누군가는 한 걸음 더 나아가 '겐지모노가타리적(源氏物語的)' 세계의 현현을 목격했을지도 모를 일이다. 하여, 뉴욕에 위치한, 이 일본협회 안에서, 이토록 아름답게 꾸며진 한 작은 '일본-현대식' 정원은ㅡ혹은, 더 넓게 말해, 이 '오리엔탈리즘식' 정원은ㅡ, 내게 실로 커다란, 그러나 진부하고 오래된 물음 하나를 던지고 있었다: '일본적인 것'이란 과연 무엇인가. [사진: 람혼]

사유-악보, 세 번째 성부: 지하철에서 맞닥뜨린 어떤 방향성(方向性/防香性)

▷ 뉴욕 지하철(Metro)의 한 벽면, 그 광고판 위에서 맞닥뜨린 낙서 하나가 내게 이렇게 말하고 있었다: "정치인들을 모두 죽여라(Kill All Politicians)!" 꽃 다운 향기[芳香]를 맡거나 내기 위해서는, 최소한 향기를 막고 있는[防香] 모든 것들을 제거하고 없애버리는 방향(方向)으로 나가야 하지 않겠는가, 지하철에서 만난 저 직선적인 낙서가 내 안에서ㅡ'방향'이라는 단어와 발음을 세 번씩이나 반복하게 하는ㅡ일종의 언어유희를 작동시키면서, 동시에 그 '말뿐인 말'의 품 속에 날이 시퍼런 칼 한 자루를 숨겨놓는다('言中有劍'이라고 할 밖에). 이 가장 직접적이고 직설적인 분노의 표현은, 바로 그 표현의 보편성과 편재성(遍在性)을 통해서, 자신의 거친 힘을 긷는다(현재 우리가 품고 있고 또 품고 있을 어떤 '살의(殺意)' 역시 이보다 더 완곡하고 덜 직선적일 수 있을까). 이렇듯, '방향'을 가리키고 있는 이정표란, 이미 존재하는 어떤 것이 아니라, 언제나 새롭게 정립되는 어떤 것이라는, 생각의 한 자락, 의지의 한 자락. [사진: 람혼]

▷ 카네기홀, 잰켈(Zankel) 홀에서, 제임스 레바인 지휘의 공연이 시작되기 전. [사진: 람혼]

11) 메트로폴리탄(Metropolitan) 오페라 공연을 하나쯤 보고 싶었지만, 그 기간에 공연되고 있는 작품들 중 딱히 끌리는 레퍼토리가 없었기에(그래도 일정상 관람이 가능했던 공연은 마스네(Massenet)의 <타이스(Thaïs)>뿐이었는데, 내가 이 오페라를 보고 싶어하지 않을 거라는 사실은, 나를 아는 사람들이라면, 지극히 예상 가능하지 않은가), 일찍 방향을 전환해 제임스 레바인(James Levine) 지휘의 실내악 공연을 일청(一聽)/일람(一覽)하게 되었다. 이 공연을 통해 내가 새삼 새롭게 '재발견'한 작곡가는 루이지 달라피콜라(Luigi Dallapiccola)였다. 공연에서는 각각 그의 초기작과 후기작에 속하는, 소프라노와 실내악 앙상블을 위해 작곡된 두 작품, <세 편의 시(Tre poemi)>와 <이별(Commiato)>이 연주되었다(예를 들자면, 지극히 이탈리아적인 성악 창법과 12음 작곡 기법 사이의 어떤 '묘한' 만남을, 귀를 열어 연상해보라). 두 곡 중 내게 더 인상 깊었던 쪽은 후자의 작품, 곧 달라피콜라의 마지막 완성작으로 알려진 <Commiato>였다. 이 곡은 꼭 나중에 악보를 구해서 재청(再聽)과 함께 일독해보고 싶은 작품이기도 한데, 후반부로 진행되면서 점차 소프라노의 인성과 금관악기의 음색이 유니슨으로 일치되는 기이하고도 단말마적인 '통합'의 코다가 특히 신선하게 다가왔다. 그러나 뭐니 뭐니 해도 이 공연의 백미는 아마도 엘리엇 카터(Elliott Carter)의 작품 <In the Distances of Sleep>의 연주가 아니었을까 하는 개인적인 생각인데, 특히나 내게 감동적이었던 풍경은, 1908년에 태어난 이 미국 작곡가가ㅡ그러니까 100세가 넘었다!ㅡ직접 객석의 앞자리에 앉아 자신의 작품을 감상하는 장면, 그리고 레바인의 요청에 따라 작품의 연주가 끝난 후 무대 위로 올라가 연주자들과 함께 인사하는 장면이었다. 비교하기는 지독히도 싫지만, 예를 들어, 역대 대한민국 정권들이 작곡가 윤이상을 생전에 어떤 식으로 대했던가를 떠올려볼 때, 그리고 또한 모차르트와 베토벤의 음악들은 이 땅의 이런저런 연주회에서 끝도 없이 반복되고 재생되는 반면 왜 강석희나 진은숙의 훌륭한 곡들은 그만큼 자주 연주되지 못하고 널리 애호되지 못하는가를 떠올려볼 때, 엘리엇 카터의 존재와 등장 그 자체에서 받은 감동이 슬며시 어떤 착잡한 무게감으로 뒤바뀌는 경험을 나로서는 피할 수 없게 된다.

▷ 재즈 갤러리(The Jazz Gallery)의 전경. [사진: 람혼]

▷ 로이 하그로브(Roy Hargrove)와 그의 빅밴드. [사진: 람혼]

12) 블루 노트(Blue Note)와 빌리지 뱅가드(Village Vanguard)로 대변되는 뉴욕의 재즈를 맛보지 않고서 뉴욕을 떠나는 일을 상상할 수 있었을까. 물론 나는 상상할 수 있었고, 또 그렇게 상상하고 있기까지 했다. 체류 기간이 그리 충분치 못했던 만큼, 그 시간 동안 재즈 공연 하나 보고 듣지 못하고 떠나도 어쩔 수 없다고 생각하고 있었으니까. 하지만 어디 좋은 재즈 공연이 없을까 하고 눈을 씻고 찾던 중 구세주처럼 다가온 것이 있었으니, 그것은 로이 하그로브의 공연 소식이었다. 작년 초부터 계속하여 트럼펫 연주를 야금야금 어렵게 독학해 오고 있는 나는, 어릴 적부터 지금까지 너무나 익숙하게 들어왔던 수많은 트럼펫 연주자들의 연주가 새삼 새로운 느낌으로 다가오는 사태를 '꾸준히' 경험하고 있는 중인데(역시 단순히 듣는 것과 연주하는 것 사이에는ㅡ그리고 또한 단순히 듣는 것과 악보를 함께 보는 것 사이에는ㅡ항상 어떤 무시하지 못할 틈이 존재한다), 이 와중에 현존 최고의 트럼페터 중 하나로 손꼽히는ㅡ'하드 그루브(Hard Groove)'라는 별명을 가진ㅡ저 로이 하그로브의 연주를 듣고 볼 수 있다니, 그 자체로 눈이 번쩍 뜨일 일이 아닐 수 없었다. 당일에 예약도 없이 찾아갔기에 대기자로 무작정 기다려야 했지만, '입석'이라도 좋으니 꼭 들여보내달라고 사정한 끝에 겨우 제시간에 입장할 수 있었다. 로이 하그로브의 '아지트'라고 할 이 재즈 갤러리는 원래 그와 동료 연주자들의 연습실로 사용되던 곳이었다고 한다(저 허름하고 누추한 외관의 건물을 보라). 지금은 그들이 유명해진 덕분에 공연장으로 바뀌어 연일 크고 작은 재즈 공연이 열리고 있다. 사회자는 이미 다소 지연된 공연의 시작을 서둘러 알리고 로이 하그로브의 등장을 재촉하며 박수를 보낸다, 하여 나도 열렬히 신나게 박수를 보내고 있는데, 그러고 있는데, 누군가 뒤에서 내 어깨를 잡는다, 나는 혼자 왔는데, 누굴까 하고 뒤를 돌아보니, 로이 하그로브가 웃으며 서 있다, 내 어깨를 잡지 않은 다른 한쪽 손으로 플뤼겔호른을 잡은 채로, 좀 지나가도 되겠냐는 익살스런 몸짓을 취하며, 그는 나를 마주보았다, 그가 내 어깨를 잡았던 것이다, 와우! [蛇足: 보통 이런 '행운'을 겪은 경우 그 옷을 세탁하지 않는 것이 일종의 '상례'일 테지만 그럴 수는 없었기에 귀국 후 옷을 빨 수밖에 없었다는 아쉬운 마음 한 자락 남겨둔다.]

사유-악보, 네 번째 성부: 뉴욕의 구보씨, 혹은 산책자들의 작당(作黨)

▷ 기호의 풍경들은 신호등에서 시작해서 신호등으로 마무리되고 있었다. 그리고 나는 이 여섯 장의 사진들, 여섯 장면의 풍경들을 차례로 거쳐가면서, 하나의 이야기를 조작(造作)하고 있었다: 녹색 불이 켜지고, 나는 자전거를 세워두고 비로소 걷기 시작했다. 교통경찰의 빛바랜 조작함(操作函)이 시야를 잔뜩 가로막았고, 스치듯 지나치는 거리에는 오래된 나무가 건재했다. 주차할 공간은 없었다. 건너지 마세요, 라고 말하는 저 빨간 손은, 하지만, 내게 손바닥을 부딪치자고 반갑게 다가오는 어떤 소중한 이의 손이었다. 나는 그 손을 잡았다. 그래요, 빨간 손 친구, 우리 거리에서 다시 만나요, 저도 사실 빨간 손을 갖고 있답니다, 녹색 불은 이제 어떻게 돼도 상관없어요... 나는 길을 건넜다. [사진: 람혼]

사유-악보, 다섯 번째 성부: 편집증적 책 사냥꾼의 탐욕스러운 아밀라제

13) 나는 어느 곳을 여행하든 반드시 그곳에 위치한 서점들을 순례하는 것을 원칙 아닌 원칙으로 삼고 있다(굳이 여기서 '원칙 아닌 원칙'이라고 부정/긍적적으로 말하는 이유는, 그것이 내게는 거의 본능ㅡ어쩌면 일종의 '식욕', 본래의 식욕을 포기하면서까지 추구하는 그런 또 다른 '식욕'ㅡ에 가깝기 때문인데, 그러므로 내 기행(紀行/奇行)의 '족적'이란 한 여행자의 발자국으로 남음과 동시에 또한 한 편집광의 타액흔(唾液痕)으로도 남는 것). 이하 뉴욕의 서점에서 얻었던 소중한 '인연'들 중 몇 권을 소개해보기로 한다:

▷ Alex Coles(ed.), The Optic of Walter Benjamin, London: Black Dog, 1999.

▷ Daniel Guérin, Anarchism(trans. by Mary Klopper), New York: Monthly Review Press, 1970.

앨런(Allen)가에 위치한 작은 책방인 블루스타킹 서점(Bluestockings Bookstore)은 정치학/사회학 관련 서적들만을 특화하여 판매하고 있는 독특한 곳이었다. 그 이름 그대로, 정말 서점 안에는 책을 읽고 있는 여자들이 너무 많았다(물론 그들이 모두 파란 스타킹을 신고 있는 것은 아니었지만). 주변에 이런 종류의 서점이 많이 있냐는 나의 질문에, 코와 귀를 뚫은 젊은 매니저는 '예전엔 많았지만 지금은 거의 우리 서점밖에 남지 않았다'고 답하며 씁쓸함 반 자랑스러움 반인 표정을 지었다. 산책자이자 사냥꾼의 탐욕스러운 눈길은 발터 벤야민(Walter Benjamin)에 관한 책을 그냥 지나칠 수 없는 법, 충분히 예상할 수 있는바 그의 '파사젠-베르크(Passagen-Werk)'와 관련된 문제들을 다루고 있는 이 논문집과 함께, 노암 촘스키(Noam Chomsky)의 서문을 싣고 있는 다니엘 게랭(Daniel Guérin)의 고전 『아나키즘(Anarchism)』의 영역본(내겐 이 책의 불어본이 없다)을 장바구니에 담았다(한국에 돌아와서는 하승우의 책 『아나키즘』(책세상, 2008)과 연동하여 독서 중).

▷ Georgy Katsiaficas, The Subversion of Politics, Edinburgh/Oakland: AK Press, 2006.

▷ Paul Le Blanc, Lenin and the Revolutionary Party, New Jersey: Humanities Press, 1990.

블루스타킹 서점에서 구입했던 또 다른 두 권의 책은 카치아피카스와 르블랑의 책이었다. 우리에겐 이미 『신좌파의 상상력』으로 익숙한 저자인 카치아피카스의 『정치의 전복』(2006)은 1997년에 출간됐던 동명의 책을 개정/증보한 것이다(『신좌파의 상상력』이 68 운동에 대한 전지구적 보고서였다면, 『정치의 전복』은 유럽의 자율주의 운동에 관한 일종의 집대성이다). 이 책은 또한 현재 난장 출판사에서 번역을 기획 중인 것으로 알고 있는데, 개인적으로 국역본을 가장 기대하고 있는 책들 중 하나이기도 하다. 레닌에 관한 르블랑의 책은 숙소에서 잠들기 전 침대 머리맡에서 조금씩 읽어나갔던 책인데, 이러한 독서의 행위는 내 나름의 작은 '혁명전야'를 준비하기 위한 어떤 작당(作黨)의 몸짓이었다고 해두자(그러나 내게 최고의 '혁명가'는 언제나 호치민(Ho Chi Minh)임을 또한 첨언해두자).

▷ Philip Larkin, Jazz Writings, London/New York: Continuum, 2004.

▷ Elizabeth Merrick(ed.), This Is Not Chick Lit, New York: Random House, 2006.

시인 필립 라킨(Philip Larkin)이 재즈에 관해 쓴 글들을 모은 책이 따로 출간되어 있다는 사실은 전혀 모르고 있었다. 이 책은 기본적으로 한 시인이 재즈라는 음악 장르와ㅡ그리고 자신과 비슷한 시인의 영혼을 소유한ㅡ음악가들에 쏟았던 진한 애정을 보여주지만, 동시에 이 책은 또한 '재즈에 대한 책들에 관한 책'이기도 하다. 『이것은 칙릿이 아니다』라는 도발적인 제목에 이끌려 구입한 또 다른 책은 이른바 현대 소비사회의 대표적 장르로 부상한 '칙릿(chick lit)'에 대한 뒤집어보기이다. 그 기획의 의도가 다소 '도덕적'인 배경을 깔고 있다는 점이 우선 눈에 밟히긴 하지만(이에, 또한 확장해서 비유하자면, 예를 들어 '할리퀸 로맨스'에 대한 오만과 편견에 사로잡힌 어떤 도덕적 단죄는 그 자체로 '문학주의적'이며 이데올로기적인 것이겠지만), 이 단편집은 바로 그 '칙릿'이라는 장르에 대해 이론으로써가 아니라 같은 소설의 장르와 문법으로써 대거리하고자 하는 '산뜻한' 기획의 소산이다. 이런 책은 국내에서도 한번쯤 번역되거나 기획될 만한 성격의 것이 아닌가.

▷ Peter Webb, Robert Short, Death, Desire and the Doll, Solar Books, 2006(1985¹).

리허설과 공연이 없는 오전 시간, 나는 스트랜드(Strand) 중고서점에 틀어박혀서 호시절(好時節)을 보내곤 했다(이런 공간이야말로 내게는, 저 블레이크(Blake)의 시어를 차용하자면, '천국과 지옥의 결혼' 피로연과도 같은 장소가 아니겠는가). 한스 벨머(Hans Bellmer)에 대한 내 개인적인 애정과 열광이야ㅡ그리고 그가 조르주 바타이유와 맺고 있는 어떤 '밀접하고 끈끈한' 관계에 대한 지극히 개인적인 천착이야ㅡ이미 아는 사람들은 다 아는 사항이겠지만, Solar Books라는 출판사에서 출간된 이 책의 발견은 나를 다시금 예의 저 도착적인 열정에 사로잡히게 했다. 이 출판사의 정체가 궁금하여 방문해본 공식 사이트(www.solarbooks.org), 이곳에서 풍겨나오는 이런 식의 '비천한' 아우라는 실로 오랜만에 맛보는 '장관'인데, 앞으로 이 출판사의 책들에 주목해봐야겠다는 마음이 동한다. 이 편향된 '반쪽 초현실주의자들'의 오래된 도착증, 발효된 편집증.

▷ William Shakespeare, The Complete Works, New York: Random House, 1997.

올해 셰익스피어와 관련된 책을 한 권 번역할 일도 있고 해서, 랜덤하우스에서 나온 한 권짜리 셰익스피어 전집을 구입했다. 랜덤하우스에서 발간하는 이 'Gramercy' 총서의 책으로는 개인적으로 루이스 캐롤(Lewis Carroll)의 전집을 이미 소장하고 있었는데(이 또한 저명한 도착증 환자 중 한 분이라 아니 할 수 없지 않은가), 이 총서의 고풍스러운 양장 제본은 상당히 예쁘기는 하지만 어딘가 귀엽고 익살스럽기까지 한 구석이 있다(사실 1200쪽이 넘는 이 책을 한 끼 점심 값에 해당하는 가격으로 구했다는 사실이 내게는 가장 '귀엽고 사랑스럽다').

▷ Thomas Hobbes, Leviathan, vol. 1, London/New York: Continuum, 2005.

▷ Thomas Hobbes, Leviathan, vol. 2, London/New York: Continuum, 2005.

개인적으로 『리바이어던』은 리차드 턱(Richard Tuck)이 편집한 Cambridge 판본 한 권만을 갖고 있었는데, Continuum 출판사에서 나온 이 실로 저렴한 두 권짜리 판본을 보자마자 주저 없이 장바구니에 담아버렸다. 이 판본은 『리바이어던』 자체를 두 권으로 분책한 것이 아니라, 원문 텍스트는 2권으로 몰고 1권을 온전히 '해제'에 바치는 구성을 취하고 있다. 특히나 이 1권은 『리바이어던』 판본의 문헌사(文獻史)를 파악하기 위해서 반드시 일독을 요하는 장문의 해설들을 수록하고 있는데(이 책의 3, 4, 5부가 모두 이러한 문헌사적 해설에 할당되고 있다), 하나의 철학서를 읽는 과정에 반드시 문헌사적 연구가 필수적으로 수반되어야 하는 것은 아니겠지만, 『리바이어던』과 같은 고전을 읽는 행위 안에서 이러한 문헌사적/문맥적 점검은 한 사상을 그 문자적/활자적 차원에서도 또한 '역사적으로' 검토할 수 있게 한다는 점에서 한 번쯤은 짚고 넘어가야 할 부분이라는 게 개인적인 생각이다.

▷ Alfred Rosmer, Le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale,

Paris/Den Haag, 1959.

뉴욕의 중고서점에서 웬 프랑스어 책인가 하겠지만, 때로 이런 오래되고 소중한 책을 우연히 맞닥뜨리는 기쁨은 '국적'을 가리지 않는 것이다. 트로츠키(Троцкий)와 매우 가까운 관계에 있던 프랑스 공산주의자 알프레드 로스메(Alfred Rosmer)가 직접 저술한 이 책은, 생디칼리슴(syndicalisme)과 침머발트(Zimmerwald) 사이, 프랑스와 러시아 사이를 오가며, 세계1차대전 시기를 전후한 유럽의 사회주의 운동에 대해, 특히 당시 사회주의가 전쟁과 반전(反戰) 사이에서 취한 입장의 역사에 대해 꼼꼼한 서술을 시도하고 있다. 또한 이 책은 트로츠키가 쥘 게드(Jules Guesde)에게 보낸 편지를 부록으로 싣고 있기도 한데, 이는 당대 가장 큰 신망을 받았던 사회주의자들 중 하나인 게드가 속해 있는 프랑스 정부가 자신을 추방하고 전쟁에 대해 취하고 있는 태도를 비판하고 있는 것으로, 프랑스 사회주의에 대한 트로츠키의 우려 섞인 연대감이 잘 드러나 있는 소중한 자료이다.

▷ Actuel Marx, n° 8, Liberté, égalité, différences, Paris: PUF, 1990.

▷ Actuel Marx, n° 14, Nouveaux modèles de socialisme, Paris: PUF, 1993.

'Actuel Marx'는 프랑스의 파리 10대학 국립과학연구소가 1987년부터 1년에 두 차례씩 발간하는 논문집으로서, 현대 마르크스주의 정치철학의 향방과 관련하여 지속적으로 중요한 이론적 기여를 해왔다. 스트랜드 서점에서 발견/구입한 것은 이 총서의 8집("자유, 평등, 차이들")과 14집("사회주의의 새로운 모델들")으로서, 8집에서는 에티엔 발리바르(Étienne Balibar)의 「"인간의 권리"와 "시민의 권리": 평등과 자유의 근대적 변증법」, 자크 비데(Jacques Bidet)의 「자유, 평등, 근대성」, 그리고 조르주 라비카(Georges Labica)의 「막시밀리앵 로베스피에르: 인민의 대의」 등의 논문들이, 14집에서는 존 로머(John Roemer)의 「공산주의 이후에 사회주의는 존재할 수 있는가?」라는 논문이 개인적으로 가장 큰 관심을 끈다.

▷ Dominique Jameux, Pierre Boulez, Paris: Fayard/Sacem, 1984.

스트랜드 서점에서 발견한 또 하나의 보물은 바로 이 책, 도미니크 자뫼(Dominique Jameux)가 쓴 작곡가 피에르 불레즈(Pierre Boulez)의 전기인데, 1부는 생애에 대한 서술에, 2부는 주요작품들에 관한 해설에 할당하는 '교과서적' 구성을 취하고 있다. 90년대 이후 불레즈의 행보는 창조적인(!) 작곡가라기보다는 현대음악에 대한 탁월한 해석자(지휘자)에 더 가까이 다가가는 모습을 보여주고 있기에, 아마도 이 책은 불레즈가 가장 '온전한' 작곡가의 모습으로 존재하던 80년대 전반까지의 시기에 대한 유익한 '근접촬영'에 해당할 것이다. 소싯적 지극히 개인적인 '타펠무지크(Tafelmusik)'이기도 했던, 내가 가장 좋아하는 그의 작품 <피아노 소나타(Sonate pour piano)> 두 곡과 <구조들(Structures)>에 대한 꼼꼼한 분석이 우선 눈에 띈다.

▷ Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, vol. 1, New York: Basic Books, 1953.

▷ Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, vol. 2, New York: Basic Books, 1955.

▷ Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, vol. 3, New York: Basic Books, 1957.

이번 '사냥'에서 얻은 가장 반가운 서책들 중 하나('셋'이라고 말해야 할까)는 어니스트 존스가 쓴 3권짜리 프로이트 전기이다(게다가 1950년대 초판본들이다). 자서전과 전기 문학에 관한 나의 개인적이고도 특별한 관심은 꽤나 오래 지지부진 끌어온 것인데, 그러한 천착의 와중에서 언젠가는 꼭 한 번 정리해봐야지 했던 책들 중 하나를(셋을) 이제서야 구한다. 주지하다시피 그 스스로 정신분석가였던 어니스트 존스는 프로이트를 가장 가까이에서 지켜봤던 제자들 중 하나이며, 프로이트가 나치 치하의 오스트리아를 떠나 영국으로 망명하는 데에 결정적인 역할을 했던 인물이기도 하다. 바스라질지도 모르는 책장을 조심스레 넘기며(실제로 이 오래된 세 권의 책을 담고 있던 그만큼이나 오래된 상자는 '거친 성격의' 비행기 화물칸을 만나 한국 도착 후에는 잘게 부스러지기에 이른다), 천천히 되새김질하는 독서를 하려고 한다.

▷ H. Fenichel, D. Rapaport(eds.), The Collected Papers of Otto Fenichel, 1st Series,

New York: Norton, 1953.

▷ H. Fenichel, D. Rapaport(eds.), The Collected Papers of Otto Fenichel, 2nd Series,

New York: Norton, 1954.

이 책 또한 이번 사냥에서 얻은 반가운 수확 중 하나인데(아니, 둘인데), 오토 페니헬(Otto Fenichel)의 정신분석 논문들을 두 권으로 편집해 수록하고 있는 판본이다(이 역시 각각 1953년, 1954년 초판본). 최근 들어 개인적으로 프로이트 외에 '초창기' 정신분석을 이끌었던 이들의 작업에 이전보다 더 큰 관심이 생기고 있는 중인데, 그 와중에 만난 페니헬의 논문집이라 그 반가움은 배가 된다(확장된 관심이 새롭게 펼쳐지는 길 위에서 '우연찮게' 만나게 되는 인연들, 그 만남의 신기함은 참으로 삶의 신비들 중 하나이다). 이전에는 다른 정신분석 문헌들 속의 인용을 통해서만 부분적으로 접해 왔던 페니헬의 유명한 논문들ㅡ예를 들어 「내사(introjection)와 거세 콤플렉스」나 「은폐[덮개] 기억의 경제적 기능」 또는 「복장도착의 심리학」 등의 글들ㅡ의 전체를 파악할 수 있게 된 소중한 기회, 소중한 만남이 아닐 수 없다.

▷ Steve Dollar, Jazz Guide NYC, New York: The Little Bookroom, 2006.

발로 쓴 책이란 아마도 이런 책을 두고 말하는 게 아닐까(결코 '괴발개발'이라는 의미에서가 아니라). 발품이 주는 그 시큼한 '발냄새'가 불쾌하게 느껴지지 않는 이유이다. 이 책은 뉴욕의 수많은 재즈 클럽들의 역사와 현재에 대해 짧지만 요긴한 정보들을 많이 수록하고 있는 일종의 '실용서'이다(그리고 내게 '실용서'란 오직 이러한 의미만을 갖는다). 문자와 문장들로만 이루어진 어떤 지도, 아마도 이 책은 이런 종류의 지도제작을 그 '실용'의 목적으로 삼고 있는 듯하다. 다섯 개의 성부로 이루어진ㅡ그리고 그 틈 사이로 몇 개의 변주(variation)와 변종(mutation)들이 오갔던ㅡ대위법적 푸가 한 곡을 마무리하면서, 나 또한 그런 지도, 곧, 언어의 이미지로만 남아 있는, 혹은 이미지의 언어로만 남아 있는, 그런 지도 한 장 그린 셈이 되었으면 하는 마음 담아본다. 이 짧은 여행에 관한 저 기나긴 기행담(紀行談/奇行談)의 결미는 실로 '소박'하다: 머무르지 않고 계속 떠나려 한다는 것, 아마도 완성되지 않을, 어쩌면 '완성'되어서는 안 될, 한 장의 지도를 그리기 위해. 그러므로 이러한 '지도제작(cartographie)'이란 또한 실로 사유의 여정을 위한 하나의 '길닦기(pavement/exorcisme)'이기도 한 것, 하나의 지도란 그 길들을 위한 필수적인 준비물이자 치명적인 결과물일 것이다.

ㅡ 襤魂, 合掌하여 올림.

서지 검색을 위한 알라딘 이미지 모음: