그간 많이도 격조(隔阻)하였다. 공간은 그 공간에 속해 있는 사람을 지독히도 결정적으로 규정하는 것이어서, 요즘 내가 처한 여러 공간들이 나를 자유롭게 하지 못하는 일이 잦아졌고(그러나 사실, 나는 단 한 번도 '자유'로웠던 적이 없었다, 라고 나는 말할 수 있었다, 라는 것이 어쩌면 나의 유일한 자유였다, 라고 나는 어쩌면 가장 자유롭게 고백한다), 나의 또 다른 '공간'인 이곳에 대해 얼마간 예전처럼 살갑게 대할 수가 없었다. 그리고 딱 그만큼의 서먹함을 지닌 채 나는 지금 다시 이곳에 글을 남기려 하고 있다. 어쨌든 이야기는 이제부터 다시 시작될 것이고, 또 그렇게 다시 시작되어야만 할 것이다. 그리고 나는 그 와중에 되도록이면 '이야기하지 않으면서 이야기하려고' 애쓸 것이다. 이 '불가능성'만이 나를 사로잡는다는 사실을, 나는 그리 오래 되지 않은 경험을 통해, 그리고 오래 되지는 않았으나 깊이 각인되어 있는 경험을 통해, 오히려 더 잘 알고 있다. 하고 싶은 이야기들만을 이야기한다는 것은, 하고 싶지 않은 이야기들을 이야기해야 하는 것보다, 훨씬 더 어려운 일이다. 그 어려움을 느끼며, 똑같이 어렵게 입을 뗀다.

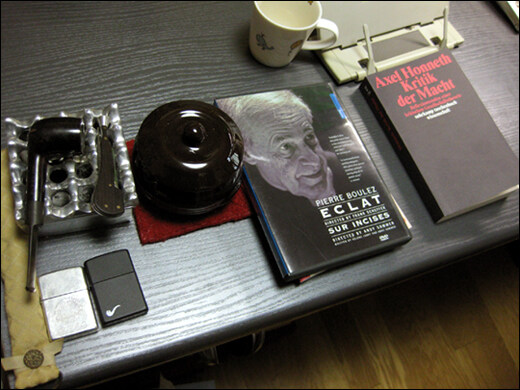

▷ 하나의 시작과 끝: 책과 음악과 담배와 라이터와 재떨이가 있는 풍경. [사진: 람혼]

1) 나의 이야기는 객사할 운명이다:

사진과 환등기, 그 이야기의 첫 운을 뗀다면 이렇다. 그 시작(詩作)은 아무래도 내가 가장 오래 머물러 있는 나의 책상 위에서 시작(始作)되어야 할 것 같다(이 문장 안에서라면, 저 두 개의 '시작'들을 서로 뒤바꿔서 읽어도 될 것이다). 그리고 그것이 그렇게 '시작'된 이상, 아마도 그것은 그것이 시작되었던 바로 그 장소 위에서 끝날 것이다, 그렇게 끝날 것이었다, 아마도 그럴 것이다. 그러나 나는 또한 오래된 질병처럼 덧붙여야만 한다: 8년 동안 '침묵'의 시간을 가졌던 적이 있다. 그것은 무엇보다 내게 '강요된' 시간이었지만, 동시에 반드시 '필요했던' 시간이기도 했다(이러한 하나의 '아전인수(我田引水) 격인 해석'은 무엇을 통해서 작동하고 있는가, 하나의 '사후성(Nachträglichkeit)'을 통해서?). 이제 폭파를 준비할 때이다, 라고 나는 생각한다. 그 폭파를 위해 나는 다시 말을 아끼고 글을 숨길 것이다. 그러나/그리고 언젠가, 가깝거나 먼 미래에, 사람들은 그 폭파에 대해 지독한 채무감을 느끼지 않을 수 없을 것이다(하지만 결코 나는 그 '빚'을 상환하지는 않을 것이다). 그러므로 사실 나의 이야기는 저 책상에서 시작되었지만 단지 저 책상에서만 끝날 수는 없을 운명에 처해 있다. 그러니까 다시 말하자면, 나의 이야기는 객사(客死)할 운명인 것이다.

▷ 연주되기를 기다리는 피아노: 서울의 한 스튜디오에서, 녹음하기 전의 망중한. [사진: 람혼]

2) 음악은 유물론적 투쟁이다:

작곡가에게 연주가는 가장 중요한 인물 중의 하나일 것이다. 작곡가로서 내가 만든 곡을 연주해주는 연주가에게 품게 되는 고마움의 크기는 아무리 해도 잘 설명할 수 없지만, 아무래도 녹음 때는 작곡가나 연주가나 서로 또는 각각 까칠해지기 마련이다. 이 피할 수 없는 긴장의 관계를 잘 풀 수만 있다면 하나의 좋은 음악이 탄생하게 된다. 그리고 나는 이 과정에서 언제나 하나의 '화법'을 발견하고 발명하게 되는데, 때로는 그 화법 자체가 내 자신을 피곤하게 만든다. 그러나 그러한 화법 또한 음악이라는 과정의 일부분이다. 그러므로 음악을 만드는 과정이란 단지 작곡에만 있는 것이 아니다. 그 작곡이라는 '무형의 물질'에 뼈를 세우고 살을 입히는 모든 과정이 바로 음악이라는 생각이 든다. 이 진부하리만치 단순한 진리를 익히고 겪는 데에만 해도 많은 시간이 걸린다고 고백할 수밖에 없다. 그리고 그렇게 시간을 통과할 때에만 하나의 음악이 완성된다. 음악은 그렇게 시간을 통과하고 관통한다. 그 시간이 전혀 아깝게 느껴지지 않는 이유이다. 그러나 다행이면서 또한 불행인 것은, "우리에겐 그만큼의 시간적 여유가 있는 것이 아니"라는 사실. 자본주의화된 시간 개념이 적용되는 스튜디오를 탈피하는 순간, 아마도 새로운 음악이 다시 열릴 것이다. 음악은 그토록 '물질적'인 것이며 또한 그토록 '물질-의존적'인 것이다. 음악을 만드는 일은 유물론적 투쟁의 일환이다.

▷ 람혼재(襤魂齋)의 낮과 밤. [사진: 람혼]

3) 나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다:

이념의 시대는 가고 실용의 시대가 왔다는 말만큼 공허한 것은 없다. 이념 논쟁을 끝내라는 말은 인간이기를 포기하라는 말과도 같기 때문이다. 인간을 움직이는 것은 이념이며 그건 현재도 마찬가지다. 그런데 무뇌충(無腦蟲) 집단은 이념을 포기하라는 또 다른 이념을 강요한다. 문제는 이들이 '이데올로기란 무엇인가'라는 물음에 대해 극도의 무지를 노출하고 있다는 점이다(그 물음에 대한 대답에 무지한 것이 아니라 그 물음 자체에 무지하다는 사실이 바로 이 무지의 무시무시한 실체이다). 저 실용의 시대라는 괴물은 그 자신이 하나의 편협한 이념으로부터 탄생했다는 사실을 스스로 보지 못한다. 그런 맥락에서 이 시대는 그 어떤 시대보다도 더욱 더 강렬하게 이론적 투쟁의 지점들을 소환하고 있다. 우리는 이 지점들 사이에서 다시금 느슨하면서도 촘촘한, 곧바르면서도 기우뚱한 투쟁의 전략들을 새롭게 세워야 한다. 지극히 이원론적으로 말하자면, 나의 낮은 물질의 시간이며 나의 밤은 관념의 시간이다. 그러나 나의 밤이 마주치는 저 관념들은 오히려 지독히도 간절하게 낮의 낮은 물질들을 꿈꾼다, 비유하자면, 태양 아래의 구체적 육신을 얻고자 한밤중에 개처럼 침을 흘리는 한 무리의 유령들처럼. 물질들을 꿈꾸는 한에서만 그것들은 관념일 수 있고 또 유령일 수 있다. 그래서 나의 관념들은 지독히도 낮고 지독히도 비천할 수밖에 없는 것(abject). 오늘 밤도 나의 관념이 너의 물질에 흘레붙는다. 하지만 나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다, 아니, '앓음'답다.

ㅡ 襤魂, 合掌하여 올림.

추신: 요즘 나의 유령이 더욱 자주 출몰하는 곳은 트위터이다.

http://twitter.com/rawscience