눈뜸과 눈멂의 계보학:

하나의 시점, 두 개의 시선, 세 개의 시각 (3)

__________________________________________________________________

3. 세 개의 시각:

삼위일체, 환영과 출현, 제3의 눈, 그리고 다시 외눈박이

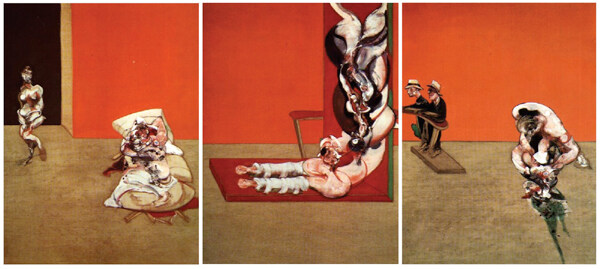

▷ 프랜시스 베이컨(Francis Bacon), <십자가형(Crucifixion)>.

1) 그리하여 나는 세 개의 그림, 세 개의 시각으로부터 다시 시작할 것이다. 왜 나는 하나에서 둘로, 그리고 둘에서 다시 셋으로 가려 하는가? 곧, 나는 왜 하나의 시점에서 두 개의 시선으로, 그리고 다시 세 개의 시각으로 옮겨 가려고 하는가? 십자가에 못 박힌 대속(代贖)의 희생자를 목격하기 위하여, 곧 그의 충실한 '증인'이 되기 위하여, 그리하여 틀에 박힌(못에 박힌 것이 아니라!) 이분법적 대립과 극성(極性)으로부터 잠시 한쪽으로 비켜나, 가장 기이하나 동시에 가장 미적인 하나의 삼위일체(trinity)에 다다르기 위하여, 다시 말해, 2가 아닌 3을, 그러나 궁극적으로는 2가 있기에 비로소 어떤 '의미'를 지닐 3을 숭배하기 위하여. 따라서 이 글은 숫자에 대한 일종의 '형이상학', 혹은 형이상학적이며 종교적인 성격을 띤 일종의 '수론(數論)'이라는 길을 따라갈 것이다. 그러나 이 글을 읽는 모든 기독교인들은 아마도 실망을 금치 못할 텐데(그리고 나는 여기서 실로 그러한 실망을, 심지어 하나의 절망까지를 기대하고 기원하고 있다고 고백해야겠는데), 내가 예찬하고 숭상하고자 하는 것은 성부와 성자와 성령이라는 세 항들 사이의 임시변통과도 같은 신비주의적인 봉합이 아니기 때문이다. 영원이라는 이름 아래 지극히 자의적이고 임시적으로 봉합된 3이 아니라, 순간이라는 현재 안에서 무한하게 출현하는 3, 바로 그 세 개의 시각, 세 개의 존재/부재를 위하여, 나는 저 세 개의 그림들로부터 시작할 것이다.

2) 그러므로 이쯤에서 당신은 아마도 눈치챘을 것이다, 내가 한 명의 유물론자로서 기이하게도 어떤 종류의 신성(神性)에 천착하고자 한다는 사실을, 그러나 동시에 그 신성에는 신이 부재한다는 사실을, 곧 이것이 신(Dieu) 없는 신성(divinité)이라는 사실을, 그리고 동시에 역설적으로 그러한 신학은 일종의 유물론에 가닿고 있으며 또한 가닿으려고 한다는 사실을. 따라서 이 신성이란 피가 뚝뚝 듣는 고기가 지닌 어떤 육화(肉化, incarnation)의 과정을 반드시 거쳐야 하는 정신의 유물론, 물질의 관념론이라는 사실을. 바로 이 지점에서 나는 하나의 질문을 물을 수 있고 또 물어야 한다, 저 세 개의 시각을 향해: 프랜시스 베이컨은 왜 거의 언제나 세 개의 그림을, 세 개의 시각을 보여주는가(그리고 동시에 묻자면, 왜 그는 거의 언제나 이 '셋'으로써 '하나'를 제시하는가)? 답하자면, 증인/목격자의 시선을 보여주기 위해서, 그러나 그 증인/목격자의 시선이 대상의 바깥에 있는 것이 아니라, 언제나 그 대상과 함께, 틀이 나눠져 있으나 또한 서로 그 경계들이 연결되고 있는 하나의(세 개의) 프레임 안에, 그렇게 하나의(세 개의) 리듬과 운동으로서 존재하는 것임을 보여주기 위해서. 이 세 개의 시선, 제3의 시선은 그림들로부터 떨어져 나와 있는 듯 보이지만 동시에 바로 그 그림들에 속해 있다. 이에 관해 질 들뢰즈(Gilles Deleuze)는 이렇게 쓰고 있다: "세 그림은 분리되어 있지만, 더 이상 서로 고립되어 있지 않다. 한 그림의 틀과 가장자리는 더 이상 각각의 제한적인 통일성(l'unité limitative de chacun)을 가리키지 않고, 세 개의 분배적인 통일성(l'unité distributive des trois)을 가리킨다."(Gilles Deleuze, Logique de la sensation, tome I, Paris: Éditions de la Différence, 1981, p.56) 이 통일적/동일적이지 않은 통일성, 이 하나로 환원될 수 없는 셋(하나)을 나는 종합(Synthese) 없는 총체성(Totalität)으로 부르고 또 그렇게 이해하려 한다(우리는 후일 이 문제와 관련하여 죄르지 루카치(György Lukács)를 다시 읽게 될 것이다, 곧 중독(重讀)하게 될 것이다).

3) 자, 이제, 내가 간절히 원했던, 하지만 당신은 어쩌면 결코 원하지 않았을, 저 소소하면서도 거대한 실망과 절망의 정체가 밝혀졌는가? 3이라는 숫자는, 그 외면적 안정성과는 정반대로, 직선적인 발전의 서사를 대표하는 것도 아니고, 중심과 주변(좌우)의 균형 잡힌 대칭성을 재현하는 것도 아니다. 나는 여기서 모든 '신비주의'들을 배격하고 거부하는 또 다른 '신비한' 언어로 이를 표명할 생각이다(그러므로 이러한 표명의 시도는 그 자체로 불가능하며, 그러나 바로 그러한 불가능성 위에서 또한 일종의 역설적 수행성을 갖는다): 3은 불안이며 안정이다, 3은 안이며 바깥이다, 3은 완성이자 미완이다, 고로 3은 가능성이자 불가능성이다(따라서, 이미 언급하고 경고했듯이, 이는 [거의] 종교적인 수론, [거의] 수적인 형이상학의 자리를 연다). 그렇다면 여기서 십자가형을 당한 대속의 희생자가 스스로 자신을 '알파(Α)'이자 '오메가(Ω)'라고 이야기했던 저 이유와 사정이 더욱 분명해지고 명징해지지 않는가(그리고 또한 여기서 저 3이라는 숫자에 대한 내 모든 언설들이 단순히 숫자에 대한 신비주의적 담론으로만 환원될 수 없는 어떤 것이었음이 또한 확실해지지 않는가)? 스스로 '알파'이자 '오메가'이고자 하는 그 말은, 부동의 균형점에 위치한 채 죽어 있는 신화가 되기 위한 단언적 규정이 결코 아니다, 또한 고착되고 퇴행하는 어떤 신학의 정점에 서기 위한 절대적 선언이 결코 아니다. 3은 동요하는 세계를 포착하기 위한, 그러나 그 포착의 행위 자체가 지닌 동요를 또한 자기지시적으로 드러내고 포함하는, 하나의 상징이자 동시에 실재인 것, 곧 상징에 나 있는 결정적 '상처'로서 실재가 지니는 하나의 도식(Schema)이다. 나는 3을 이렇게 형식적으로(그러나 '내용[알맹이]'의 반대말로 상정된 '형식[껍데기]'으로서가 아니라, 말 그대로 그 자체가 '전부'인 하나의 '형식'으로), 1에서 2에서 3으로의 이행을 이렇게 구조적으로(또한 '순행적 시간성의 직선'이 아니라 '발생적 역사성의 나선'으로) 이해한다.

▷ 빌 비올라(Bill Viola), <낭트 삼면화(Nantes Triptych)>.

4) 이렇게 형식적이고 구조적으로 이해되는 시간성이란 어떤 것인가? 여기 또 다른 세 개의 시각, 그리고 세 개의 시간이 있다. 나는 이 계속되는 시작들 속에서, 새삼스레 자리를 고쳐 잡으며, 이 또 다른 세 개의 시각, 세 개의 연계된 이미지들로부터 다시금 출발할 것이다(그러므로 이 글은, 말 그대로 끝이 없는, 적어도 세 개[이상]의 출발들로 이루어져 있는, 그런 시작(始作)이자 시작(詩作)이 될 것이다). 예를 들어 빌 비올라가 <낭트 삼면화>라는 영상으로 이야기하는 것은 과거, 현재, 미래라고 하는 편리하고 직선적인 시간 분류법이 아니다. 그 '삼면화'는 시작으로 상정된 탄생과 끝으로 상정된 죽음 사이에 어떤 이질적인(hétérogène) 형상을 배치한다. 그러므로 나는 여기서 빌 비올라의 저 사이-형상의 의미와 무의미를 빌려 이렇게 질문해야 한다: '사이'에 있는 것이란 무엇인가(우리는 세 개의 시각과 세 개의 항들 안에서 언제나 하나의 중간이자 중심점으로서의 '사이'를 상정하지 않는가)? 탄생과 죽음 사이에, 마치 어울리지 않게 들어가 있는 듯한, 제자리를 잡지 못한 듯한, 저 중간, 저 형상은 무엇인가? 그것은 '삶의 진행'으로서의 '중간 과정'인가? 그러나 과연 무엇이 그러한 진행과 과정과 그 지속을 '재현'할 수 있을 것인가? 확정되지 않는 세 개의 시간성, 그러나 동시에 그렇게 분류되고 사용되고 있는 삶의 유용한 도구로서의 이 구획된 시간성, 이 세 개의 시각과 시간들이야말로 실로 '세계의 시각/시간'이라는 또 다른 동음이의의 이름에 부합하지 않는가? 그러므로 나는 여기서 다시 다른 불가능한 이야기로 이 모든 시작들을 가능하게 해야 하는지도 모른다, 과거와 현재와 미래라는 이 아편 같은 '환상'의 시간성을 어떤 유령 같은 '환영'으로 다시 통과하고 관통하기 위하여(그러므로, 다시 보자면, 저 사이의 영상/형상은, 중간도 과정도 이행도 아닌, 어쩌면 말 그대로 하나의 유령이 지닌/지녀야 할 모습에 정확히 부합하지 않는가).

▷ 귀스타브 모로(Gustave Moreau)의 경우: '환영' 혹은 '출현'으로서의 'apparition'.

5) 그러므로 나는 이 '사이-존재'를 환상에 반대되는 하나의 환영으로 받아들인다. 그 '환영'이란, 곧 시작과 끝 사이, 탄생과 죽음 사이에 가로놓인 이 '환영'이란, 또한 어쩌면 하나의 통일성을, 곧 세 개의 시간으로 나눠져 있지만 또한 그렇게 나눠지지 않는 어떤 세계의 통일적 시간성을, 삶과 죽음 사이에서 ─ 앞서 언급했던 들뢰즈의 말처럼 ─ 일종의 "분배적인 통일성"을 이뤄주는 것인지도 모른다. 이러한 맥락에서 이 환영의 의미를 귀스타브 모로의 그림 <L'apparition>을 통해 해석해볼 수 있을 것이다. 살로메 앞에 홀연히 등장한, 그렇게 '다시 돌아온' 세례 요한의 목. 이 세례 요한의 목은 무엇보다 산 것과 죽은 것, 존재와 부재 사이에 놓여 있게 되는 어떤 것, 하여 죽은 것(부재)으로부터 다시 산 것(존재)에게로 끊임없이 다시 '되돌아가는(revenant)' 어떤 것이다. 따라서 여기서 세례 요한의 목은 무엇보다 하나의 '환영'이자 '허깨비'(apparition)일 테지만, 그리하여 그것은 무엇보다 한 '유령(revenant)'의 모습을, 되돌아오는 자의 모습을 띨 테지만, 또한 그렇기에 동시에 그것은 결정적으로 하나의 '출현(apparition)'이기도 하다. 이러한 출현의 사건성 앞에서 과거와 현재와 미래로 나눠져 있는 세 개의 시간성은 새로운 분류법을 원하고 있는 것, 감각적인 것의 새로운 분할 방식을 요구하고 있는 것. 유물론이 단지 경제적이고 물질적인 결정론이나 위계 구조가 아니라 어떤 물질적 관념성과 동시에 어떤 관념적 물질성을 띠어야 하는 이유가 여기에 있다. 이데올로기를 하나의 '환상'이라고 단정 짓기는 쉽지만, 그것을 이러한 '환영'으로써, 이러한 '유령'으로써, 이러한 '사건'이자 '돌발'이자 '출현'으로써 돌파하는 것은 얼마나 어려운 일이며 동시에 얼마나 설레는 일인가?

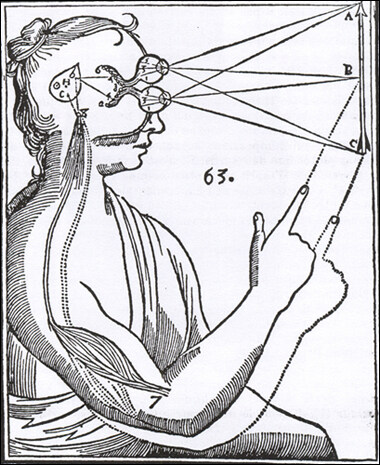

▷ 르네 데카르트(René Descartes)의 경우: 송과선, 제3의 눈(『인간론(De Homine)』의 63번 도판).

6) 그러므로 나는 여기서 하나의 은유로서, 혹은 하나의 상징으로서, 어떤 '사이의 눈'을, 어떤 '제3의 눈'을 상정한다. 데카르트가 추측했듯이, 그리고 한참 이후 조르주 바타유(Georges Bataille)가 집착했듯이, 만약 송과선(松果腺, pineal gland)으로부터 [퇴화되었던] 하나의 눈이 다시 자라나, 이마를 뚫고, 정수리를 뚫고 자라나, 우리가 단지 두 개의 눈을 갖고는 결코 마주할 수 없었던 것들을, 예를 들어 태양과 죽음을 비로소 마주하게 된다면(최정우, 『사유의 악보』, 자음과모음, 2011, 29쪽, 243쪽 참조), 그땐 어떤 일이 일어날 것인가? 존재하지 않는, 완벽히 부재하는, 그러나 동시에 그렇게 존재할 수 있는, 또한 그렇게 존재해야 하는 눈이 불현듯 우리의 몸 안으로부터 몸 밖으로 돌출하고 출현한다면? 그러나 이러한 눈의 비유가 단순히 이쪽도 아니고 저쪽도 아닌, 어떤 중립적이고 간편한 (혹은 간편하게 중립적인) '제3의 길' 같은 것을 전제하고 있는 것은 결코 아니다. 이러한 송과선 눈에 대한 상상과 추구는 대칭성과 중립성의 담론과 결정적으로 결별한다. 이 제3의 눈이란, 일단 '사이'에 있고 '가운데'에 있는 눈이지만, 그러나 그 자체로 전혀 '대칭적'이거나 '중립적'인 눈이 아니다. 그것은 무엇보다 편향적이며 당파적인 눈이며, 또한 무엇보다 그 자체가 단지 한 곳을 바라볼 수밖에 없다는 의미에서 일종의 '외눈'인 것. 가운데에서 솟아난 그 하나의 눈은 모든 것을 보는 눈, 곧 편재(遍在)하는 눈이겠지만, 동시에 결코 공평무사한 시선을 뿌릴 수만은 없는, 그런 가장 절실하며 절박하며 치열한 눈, 가장 커다란 각도로 꺾어지고 치우쳐 바라보는 눈, 그 자신이 관찰자이며 목격자이고 증인이지만, 그 눈이 마주할 수 있고 또 마주해야 하는 것들이 명백하다는 점에서, 곧 편재(偏在)할 수밖에 없는 눈이기도 하다. 이러한 은유가 단순히 새로운 수사법을 하나 창안하는 일을 초과하는 이유는, 이것이 단지 눈의 개수가 변하는 상황을 지시하는 것이 아니라, 새로운 감각, 새로운 감성의 정치, 새로운 지형의 미학을 짜 나가는 데 반드시 필요한 어떤 개안(開眼)을 가리키고 있기 때문이다. 그렇다면 이 제3의 눈은 어떻게 열리는가? 아니, 과연 열릴 수 있는가?

▷ 1달러의 뒷면, 모든 것을 보는 눈(All-Seeing Eye).

7) 그러므로 다시금, 이 가장 불가능한 '하나의 눈'이 문제이다. 나는 여기서 다시 저 김진숙의 눈, 그가 위에서 아래의 '모든' 풍경들을 목격하고 증언했던 하나의 눈을 생각한다. 그리고 또한 생각한다, 그 자신은 보이지 않고 이 모든 것들을 바라보고 있[다고 이야기되]는, 그렇게 모든 이들을 감시하고 있[다고 상정되]는 또 다른 하나의 눈, 파놉티콘의 눈을. 말하자면, 하나의 눈이 멀 때, 그리고 대신 또 다른 하나의 눈이 떠질 때, 과연 어떤 일이 일어날 것인가? 눈뜸과 눈멂이 교차할 때, 과연 무슨 일이 일어날 것인가? 외눈박이-파놉티콘의 눈을 어떻게 멀게 할 수 있는가? 혹은, 위에서 아래의 모든 것을 바라보는, 그 전지적 시점의 무능성, 그 무능함의 전능성, 그 거리의 관계성을 우리는 저 폴리페모스의 외눈에 어떻게 마주 서게 할 것인가? 따라서 실은, 우리가 하나의 시점이라고 생각했던 것은 결코 하나가 아니었다. '아무개'라는 이름으로 불리는 오디세우스의 시점은, 실은 하나가 아니라 여러 개였으며, 바로 그런 의미에서 그는 폴리페모스 앞에서 자신의 이름을 '아무도 아니'라고 이야기할 수 있었던 것. 어쩌면 이 가장 적나라한 무능성이 우리에게 가장 깊은 힘을, 이 가장 불가해한 익명성이 우리에게 가장 정확한 이름을 부여해주고 있는 것인지도 모른다. 하여 나는 묻는 것이다, 당신의 이름은 무엇인가? 부리부리한 외눈으로 당신을 감시하며 당신에게 관등 성명을 요구하는 폴레페모스가 아니라, 그저 또 다른 '아무개'로서, '아무것도 아닌' 또 다른 이로서, 나는 당신의 이름을 묻는다, 나와 '같은' 이름을 지닌 당신에게, 그런 '아무것도 아닌 아무개'에게, 그러나 동시에 그 '모두'에게, 그렇게 묻는다, 나와 같은 그 이름(들)을 부르기 위해.

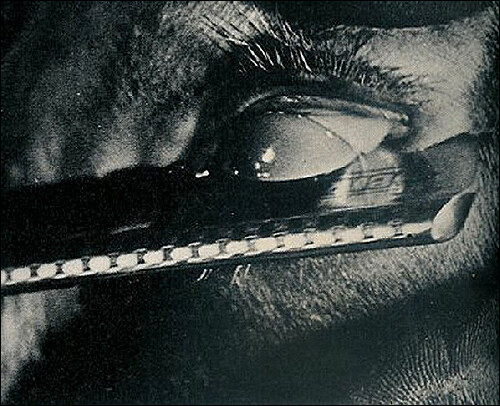

▷ 루이스 부뉴엘(Luis Buñuel)과 살바도르 달리(Salvador Dali)의 영화 <안달루시아의 개>의 장면들.

8) 아마도 이러한 복수의 '우리'의 이름(들)을 부르는 이유, 이 이름(들)이 지닌 하나의 눈을 소환하고 요청하는 이유를 묻는 물음에 대해서 나는 자크 데리다(Jacques Derrida)의 한 문장을 빌려 대답해야 할 것이다. 데리다는 이렇게 쓴다: "왜냐하면 우리의 가설 또는 오히려 우리가 택한 입장은 다음과 같은 것이기 때문이다. 곧 하나 이상의/더 이상 하나가 아닌 정신이 존재하며, 하나 이상의/더 이상 하나가 아닌 정신이 존재해야 한다(Car ce sera notre hypothèse ou plutôt notre parti pris: il y en a plus d'un, il doit y en avoir plus d'un)."(Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris: Galilée, 1993, p.36 / 진태원 옮김, 『마르크스의 유령들』, 이제이북스, 2007, 41쪽) 우리는 이 '사이'에 복수의 형태로 존재[부재]할 뿐이다, 마치 [하나의] 유령(들)처럼. 아마도 이러한 '탈존재론화'의 모습이 바로 마르크스에 대한 데리다의 탈구성/해체가 목표로 하는 지점일 텐데, 아마도 또한 이렇듯 '탈물질화'하는 해석의 시도야말로 '속류' 유물론이 아닌 '진정한' 유물론, 곧 존재론적이고 실체론적인 유물론이 아닌 유령적이고 해체적이며 전복적인 유물론을 구성해줄 것이다(그리고 나는 여기서 바로 바타유의 저 '낮은 유물론(bas matérialisme)'을, 곧 그가 그렇게 명명했으나 결코 그 이름으로 체계화하지는 않았던 '이질학(hétérologie)'의 시도를 떠올린다). 그리고 이것이 바로 데리다가 [기존에 존재하는] 존재론(ontologie)에 대비해 [도래하고 있는/되돌아오고 있는] 유령론(hantologie)이라는 새로운 이름과 새로운 분할 방식을 제기하는 근본적인 이유일 것.

9) 하여 나는 이 '유령 이야기' 앞에서 쉼 없이 절멸의 문제를 묻는다. 아마도 우리는 계속해서 절멸할 테고 또한 절멸시킬 것이다, 그러나 순간으로, 그 매순간에서 발현되고 출현하는 하나의 유령 혹은 허깨비 같은 의지로, 오직 바로 그 의지로서/써만, 가장 순간적으로, 유한하게, 그러나 동시에 바로 그 유한한 순간 안에서, 찰나적으로, 매번, 무한하게, 끊임없이. 아마도 절멸은 그 자체로 불가능할 것이다. 그러나 바로 그 불가능성 위에서 우리는 절멸 그 자체의 가능성을 꿈꾸고 실행하며 다시금 실패한다, 반복한다(그렇다면 나는 바로 이 지점에서, 베이컨의 저 <십자가형> 삼면화의 한 패널이 어째서 나치(Nazi)를 그리고 있는지, 그 이유를 슬쩍 예감해 보게 되는 것, 따라서 이렇게 실패하고 반복되는 절멸에의 의지란 'revolution'과 'final solution' 사이 어딘가에 위치한 채 위태로운 경계의 줄타기를 감행하는 어떤 '사이-존재'의 의지에 다름 아닌 것). 여기서 나는 다시 나의 저 예의 선택 가능한 듯 보이는 선택지들의 선택 불가능성을 다시 한 번 환기하고 반복한다. 그러나 어떻게? 우리는 선택하고 있으며 또한 선택할 수밖에 없다. 그러니 자유주의와 자본주의가 획책하는 '자유', 그 소위 '자유로운' 선택의 테제로부터 벗어나서, 말하자면, 모든 것을 바라본다고(감시한다고) 말하는 저 외눈박이에 맞서, 역시나 모든 것을 바라본다고(목격하고 증언한다고) 말하는 또 다른 눈, 단 하나의 눈을 선택하는 것. 그러나 동시에 이러한 하나를 '초과'하는, 더 이상 '하나가 아닌', '하나 이상의' 눈을, 그 선택 불가능한 선택지를 선택한다는 것. 이 모든 실천들이 아포리아에 봉착했음을 고지하고 해석하는 것이 아니라, 그 모든 실천의 아포리아들을, 아포리아(들) 그 자체를 선택하고 수행하며 실천한다는 것. 마치 예리한 면도칼로 하나의 눈을 자르듯, 그렇게 눈을 감듯, 하지만 불가능하게도, 그렇게 또 다시 다른 눈을 뜨듯.

▷ 2011년 7월 28일 저녁, 명동 3구역, 카페 마리(Mari)에서: 선언문을 낭독 중인 유채림 소설가, 심보선, 진은영 시인(사진: 람혼).

10) 그리하여 이렇게 뜬/감은 또 다른 하나의 눈은, 아마도 세 개[이상]의 시각을 가질 것이다. 따라서 그것은, 어쩌면, 당연하게도, '아무것'도 아닐 것이다, '아무것'도 아닐지 모른다. 우리는 우리 각각의 삶에 대해, 각자의 생활방식에 대해, 각자의 호구지책에 대해, 모두 제3자일 수밖에 없으므로(그러므로 우리의 법 체계는 얼마나 세심하고도 감사하게도 '제3자의 개입'을 원천적으로 금지해주고 있는 것인지, 얼마나 섬세하게도 이 모든 개인적인 영역들을 그리도 잘 보존해주려고 애쓰는지!). 우리 모두의 문제인 '공공성'의 영역은 왜 언제나 소위 가장 '사적'이며 '전문적'인 영역으로 그렇게 축소되고 환원되고 있는가? 개별적인 사유 재산의 권리와 전문성의 추구라는 일견 매우 정당하고 공평한 것으로 보이는 하나의 미학이 어떻게 우리를 공공성의 영역으로부터 격리시킨 채 자본주의와 자유주의의 가장 충직한 노예로 만들고 있는가? 그러므로 나는 정체성과 주체화와 공공성에 관한 이 하나의 명제를 여기서 다시금 반복하는 것이다: 우리 모두는 제3자이고, 또한 그러한 제3자이기에, 우리는, 아무 관계도 없는, 아무것도 아닌, 그러한 아무개이며, 그래서 또한 우리는, 모든 것들이 서로에 대해 관계 맺고 있는 모든 이, '거리의 관계성'을 지닌 모든 것이다. 우리는 아무것도 아니다. 그리고 우리는 모두이다.

11) 만민을 호혜와 평등으로 대한다고 하는 시혜적이고 인류애적인 의식이 중요한 것도 아니고, 범윤리적이고 초도덕적인 세계관이 중요한 것도 아니다. 단언적으로 말하자면, 나는 국위를 선양하는 민족주의자(nationalist) 따위가 아니라 국가 자체로부터 벗어나는 공산주의자(communist)가 되어야 하며, 반대로 ─ 또는 마찬가지로 ─ 나는 또한 세계화 시대에 가장 적합한 세계시민(cosmopolitan) 따위가 아니라 신자유주의 시대에 가장 시대착오적인 국제주의자(internationalist)가 되어야 한다(그리고 여기서 나는 이 문장의 주어를 우리로 치환해 본다, 이 가장 쉽고도 어려운 하나의 주어, '우리'로). 따라서 이 '우리'가 하나의 눈을 가질 수 있다면, 그 눈은 모든 것을 바라보지만 동시에 모든 것을 바라볼 수는 없는 눈이 될 것이다. 이 역설을, 가장 적극적으로, 마주할 수 있을까? 이 하나의 눈이, 이 하나의 선택적 시점이, 선택 불가능하면서, 그렇게 필연적으로 선택 가능할 수밖에 없다는 것, '우리'라고 명명된 이 모든 아무개들인 '나'는 과연 이 역설적 선택의 지점을 감당할 수 있을까? 이것이 나와 당신 앞에 놓인 하나의 눈, 하나의 질문이다. 그 눈과 그 질문은 무엇보다 무언가를 바라보고 목격하는 증인의 시점이지만, 그러나 이 증인은 그림의 틀 바깥에서 그 그림의 대상들을 단지 관조할 수 있는 외부적 존재가 결코 아니다. 우리는 모두 제3자인 증인이자 목격자로서 이 그림의 안과 밖에 동시에 존재한다, 곧 그렇게 편재하듯 부재한다. 그리고 아마도 바로 이러한 편재와 부재의 불가능성 안에 어떤 가능한 힘이 있을 것이다.

12) 바로 이 불가능성이, 단순히 동일한 정치적/경제적 이익을 공유하는 것으로 전제된 사적 개인과 집단들의 연대가 아니라, 말 그대로 불가능한 연대를, 제3자들만의 연대를, 아무개이자 동시에 모두인 사람들의 연대를 가능케 하는 것이라면? 그리고 게다가 그것이 가장 '미학적'이라는 의미에서, 곧 아직 주체로 이름 불리지 못한 '아무개'들의 주체화 과정을 현재 감각적인 것의 분할 방식 안으로 가져온다는 의미에서, 그리고 바로 그런 의미에서만, 또한 가장 '정치적인' 것이라고 한다면? 세 개로 나눠진 시각들은, 세 개로 조각난 틀들은, 우리에게 이러한 연대에 내기를 걸 것을 요청하고 종용하고 있지 않은가? 이러한 연대는, 그것이 '불가능한 우정'이라는 바로 그러한 이유 때문에, 그 가장 나약하고 불안정한 이유 때문에, 아니, 그것이 바로 그렇게 가장 제3자적인 시각들이 구성하는 어떤 '총체성'일 수 있다는 이유 때문에, 비로소 가능해지는 무엇은 아닌가? 자, 그렇다면 나는 여기서 다시 한 번 저 모든 기독교도들을 실망시키고 절망시킬 또 하나의 욕망을 품어 보는 것이다: '나중에'라고 말하지 말라, '이후'는 없다, 당신이 꿈꾸고 있을지 모르는 저 고진감래(苦盡甘來)의 황홀한 약속의 미래(futur)는, 없다. 따라서 '지금, 여기(ici et maintenant)'를 사유하고 실천한다는 것은, 단순히 현재주의나 현실주의를 올곧게 추종해야 함을 말하는 것이 아니라, 우리에게 계속해서 도래하고(à venir) 있는 시간과 장래(avenir)를 끊임없이 인식하고 포착하고 수행하는 우리의 저 불가능한 미학적 태도, 우리의 저 불가능한 정치적 연대, 우리의 저 불가능한 이론적 실천, 바로 그 모든 것들의 가능성들을 말해주고 있지 않은가? 그러므로 우리가 실제로 무엇을 '절망'이라고 부르고 무엇을 '희망'이라고 부를지는, 이로써 매우 자명해지지 않는가(또한 왜 어떤 이들은 단순한 버스 몇 대를 '희망'이라고 부르며, 반대로 또 어떤 이들은 똑같은 버스들을 '절망' 또는 '훼방'이라고 부르는지, 이로써 매우 명백해지지 않는가)? 하여, 나는, 당신을, 바라본다, 하나의 시점으로, 두 개의 시선을 맞세우고, 세 개의 시각을 증언하며, 그렇게, 마주보듯, 어쩌면 그 너머를 보듯.

─ 襤魂, 合掌하여 올림.

알라딘 서지 검색을 위한 이미지 모음: