-

-

나 없이는 존재하지 않는 세상 - 카를로 로벨리의 기묘하고 아름다운 양자 물리학

카를로 로벨리 지음, 김정훈 옮김, 이중원 감수 / 쌤앤파커스 / 2023년 12월

평점 :

카를로 로벨리의 네 번째 책이다. 몇 번째 책인지가 중요한 이유는 읽지 못한 작가가 너무 많기 때문이다. 모든 작가 혹은 대부분 작가의 작품을 다 찾아 읽을 수 없다면(현재로서는 그럴 것으로 보인다), 한 작가의 책을 ‘깊이 파기’보다는 그녀/그의 대표작을 읽고, 또 다른 작가, 다른 우주로 넘어가겠다는 게 내가 선택한 방식이다. 그런데, 로벨리의 책은 이번이 네 번째다. 잘 이해하지도 못하는 과학책을 네 권이나 읽을 수 있었던 건, 첫째 그의 책이 묘하게 흥미롭기 때문이고, 둘째 그의 책이 작고 얇기 때문이다. 이번 책은 이북으로 읽어서 ‘작고 가벼운’ 느낌을 맘껏 누리지 못해 조금 아쉽다.

하이젠베르크의 발상은 단순하고 대담했다. ‘전자가 궤도를 따라 움직이는 물체라는 생각을 포기하자. 전자의 움직임을 기술하는 것을 포기하자…. 모든 것을 오직 관찰 가능한 양에 근거해서만 설명하자.’ (전자책, 22/275) 40대인 보른의 후원 아래 20대의 하이젠베르크, 요르단, 디랙, 파울리는 양자 상태에 관한 이론을 완성해 나간다. 이 이론은 세계에 대한 이론 가운데, 지금까지 단 한 번의 오류도 없고 지금도 그 한계를 알지 못하는 유일한 근본 이론(32쪽)이라고 한다.

이후 슈뢰딩거가 등장해 파동역학에 대한 이론을 정교화하고, 이 과정에서 하이젠베르크와 슈뢰딩거는 서로의 주장에 대해 신랄하게 비판한다. 저자는 “(슈뢰딩거의) 파동역학도 하이젠베르크의 행렬만큼이나 모호하다’고 보았다. 45쪽에 근거해 양자역학의 핵심 아이디어를 정리하면 이렇다.

1. 관찰 가능한 것만 설명한다 (하이젠베르크)

2. 확률만을 예측한다 (보른)

3. 입자성; 양자 현상은 세계가 아주 작은 규모에서는 입자적이다

여기까지의 독서는 <저것은 아이패드요, 이것은 글씨입니다>의 독서이다. 이 이론을, 파인만이 이걸 제대로 이해하는 사람은 없다고 했던 이 이론을, 이해하겠다 굳게 결심할 필요는 없다. (천생 문과인 저는, 없다고 봅니다) 어차피 양자의 세계를 인간이 다 이해하는 일은 불가능하기 때문이다. (적어도 현재까지는) 읽으면 된다. 그냥, 읽으면 된다.

본격적으로(?) 흥미로운 ‘양자 중첩’이 이제야 나온다.

‘양자 중첩’이란, 어떤 의미에서 서로 모순되는 두 가지 속성이 동시에 존재하는 것입니다. 예를 들어 한 대상이 여기에 있으면서 저기에도 동시에 있는 것처럼 말입니다. (62쪽)

여기에 있으면서도 저기에 동시에 있다는 것. 서울에도 수원에도. 광주에도 부산에도, 동시에 있는 것 말이다. 3차원 세계에 사는 우리가 이걸 이해할 수 있을까. (아시는 분 연락 바랍니다. 010-1234-5678) 이제 저자가 최초로 양자 간섭(양자 중첩의 결과)을 눈으로 관찰한 경험을 소개한다.

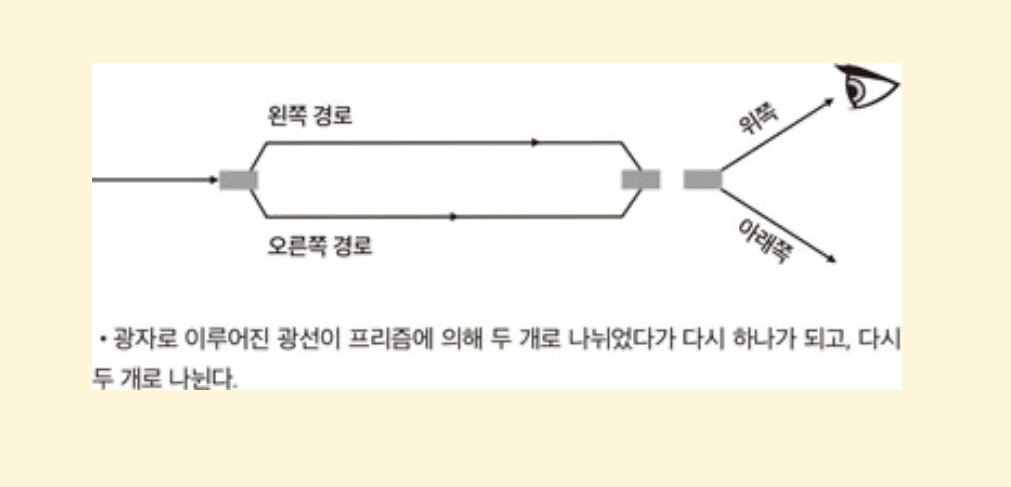

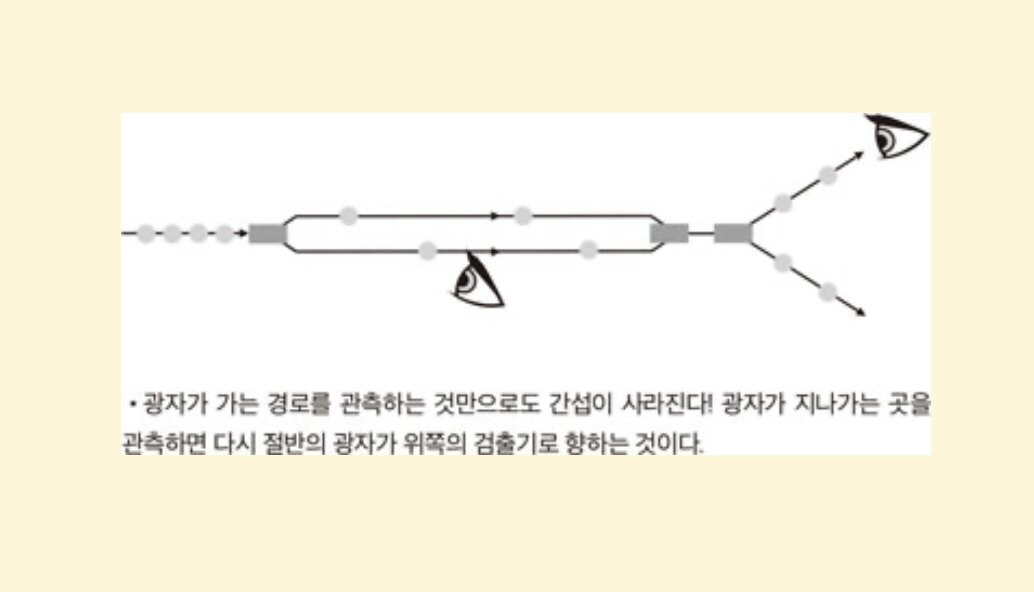

광자로 이루어진 광선이 프리즘에 의해 두 개로 나뉜다. 두 경로(왼쪽과 오른쪽)을 모두 열어두면 모든 광자가 아래쪽 검출기에 도달한다. 그러나 두 개의 경로 중 하나(왼쪽 또는 오른쪽)을 막으면 광자의 절반은 아래쪽에, 나머지는 위쪽 검출기에 도달한다. (64쪽) 두 경로가 모두 열려 있을 때 위쪽 검출기에 광자가 하나도 도달하지 않게 되는 현상이 양자 간섭의 한 예(65쪽)라고 하는데, 더 놀라운 일은 그다음이다.

관찰하는 일로 일어날 일을 바꿀 수 있다. 더 정확히는, 관찰하려는 뜻만 보여도 광자의 움직임이 다른 ‘결과’를 나타내는 것이다. 이를 전문용어를 이용해, 저자는 ‘우리가 관찰하는 순간 파동함수는 붕괴합니다’라고 쓰고 있다. (68쪽) 하이젠베르크의 질문을 재구성해 풀어내면 이와 같다.

‘관찰이란 무엇인가?’, ‘관찰자란 무엇인가?’라는 질문은 마침내 우리를 ‘관계’라는 개념으로 인도합니다. (89쪽)

본인이 인도하고, 본인이 답을 내어놓는다.

그 해답의 열쇠이자 동시에 이 책의 핵심 아이디어는, 과학자도 측정 장비와 마찬가지로 자연의 일부라는 단순한 사실입니다. 양자론이 설명하는 것은 자연의 한 부분이 자연의 다른 부분에게 어떻게 자신을 나타내는가 하는 것이죠. (95쪽)

그러면서 자연스럽게 논의는 상호작용으로 나간다. “대상은 대상이 상호작용하는 방식 그 자체로 존재한다(97쪽)". 이게 얼마나 멀리 나온 길인가. 멀리도 가셨습니다.

세계의 기원, 우주의 시작을 설명하고자 인간은 우주와 세계의 기초/기본이 무엇인지 알고자 했다. 나는 서구가 ‘쪼개는’ 방식으로 이 문제에 맞섰다고 생각한다. 그 대상이 신체라면 해부하고, 물체라면 더 작은 구조를 밝혀내기 위해 애썼다. 더 작게, 더 작게, 쪼개고 들어가 만난 것들, 발견한 것들이 원소이고 원자이다. 그렇게 어렵게 만난 광자가 움직인다. 움직이는데, 법칙에 따라, 규칙에 따라 움직이는 게 아니라, 마치 ‘의식’이 있는 것처럼, ‘생각’이 있는 것처럼 움직인다. 관찰하는 것만으로도 일어날 일이 바뀌어 버린다. 이쪽에서 보고 있으면 저쪽으로 간다. 저기 멀리서 기다리고 있으면, ‘기다리고 있다’는 것만으로 광자가 경로를 바꾸어 버린다. 보지도 않았는데. 저기 멀리서 기다리고만 있었는데 말이다.

이제 내가 제일 좋아하는 부분이 나온다. 이걸 쓰고 싶어서 여기까지 왔다.

사물의 속성은 다른 사물과의 상호작용 속에서만 존재하는 것이죠. 양자론은 사물이 서로 영향을 주고받는 방식에 대한 이론입니다. 그리고 그것은 오늘날 우리가 가진, 자연에 대한 최선의 설명입니다. (99쪽)

속성은 대상 안에 있는 것이 아니라, 대상과 대상 사이에 놓인 다리인 것입니다. 대상은 맥락 속에서만, 즉 다른 대상과의 관계 속에서만 존재하며 다리와 다리가 만나는 지점입니다. 이 세계는 거울처럼 서로가 서로에게 비쳐야만 존재하는 관점들의 게임인 것입니다. (111쪽)

대상이 맥락 속에서만, 즉 다른 대상과의 관계 속에서만 존재한다는 것은, 사회학 서적에서나 볼 수 있을 만한 문장이다. 우리는, 인간이 인간과의 관계 속에서 존재한다는 것, 그리고 그 인간에 대한 이해는 그가 속한 사회적, 역사적 맥락 속에서 (비로소 아주 조금) 독해될 수 있음을 안다. 과학자의 설명으로 듣는 상호작용과 맥락. 문화 비평가의 문장으로 들으면 이러하다.

어떤 종류의 친구라 할지라도 우리는 우리가 스스로 자각하는 것보다 훨씬 더 그들의 영향을 받는다. 우리 중 누가 사랑하는 이들의 인정을 염두에 두지 않을 채 말하고 행동하는가? 다른 사람의 동의는 일종의 두 번째 양심이 아닌가? … 우리는 다른 이들에게 의지하도록 태어났고 우리의 행복은 다른 사람의 손에 쥐어져 있다. ‘우리’라는 인물의 형태는 주위 사람들에 의해 주조되며, 색을 부여한다. 우리의 감정이 부모의 영향을 받는 것과 마찬가지이다. (<진리의 발견>, 94쪽)

오늘의 결론. 광자는 ‘관찰자’를 의식한 듯 경로를 바꾸어 양자 간섭을 그 결과로 나타내고, 사물의 속성은 다른 사물과의 상호작용 속에서만 존재하는 것이며, 속성은 대상 안에 있는 것이 아니라, 대상과 대상 사이에 놓인 다리로서, 모든 사물이 그러하듯 인간 역시 다른 인간과의 상호작용 속에서 존재한다. 저자의 표현을 그대로 옮기자면, 다른 사물, 다른 인간과의 상호작용 속에서’만’ 존재한다.

사물은 맥락 속에 존재한다. (168쪽)